来源:中国气象报发布时间:2013年12月24日 中国气象报记者 贾敏 2013年,接踵而来的重污染天气事件受到社会各界以及政府部门的极大关注。那么,在温室气体减排与污染物调控之间有着怎样的解决策略?可否利用气候模式以及气溶胶的不同特性为政府优化减排“献策”。清华大学教授王斌有其独特观点。 不同行业排放出的气溶胶“秉性”不同 王斌介绍,气溶胶家族谱系庞大。按照身材划分,有娇小的PM1、PM2.5,还有相对庞大的PM10等等。同时,每个气溶胶颗粒所含成分不同,对于大气产生的升降温影响亦截然相反。气溶胶主要分为两类,一类是“热情似火”的黑炭类气溶胶,它不仅会污染空气,还会带来如温室气体一样的增温效应,可以说是减排的“双重祸首”;另一类是“冷若冰霜”型的硫酸盐、硝酸盐类气溶胶,它们尽管会产生污染,但是能够冷却大气,减少温室效应,可谓利弊参半。 不同行业,包括路面交通业、民生生物燃料、畜牧业、航空等都会排出不同种类的气溶胶,如...

近日,林光辉教授专著《稳定同位素生态学》经高等教育出版社正式出版。本书为地学中心“一门课、一本书”计划中出版的系列专著之一。 林光辉教授长期从事稳定同位素生态学研究,根据20多年科研经历和教学体会,并参阅大量文献资料,历经多年完成了该论著。本书系统论述了稳定同位素技术在生态学及相关领域的应用原理,并着重阐述稳定同位素技术在研究不同时空尺度生态学格局和过程的应用案例及应用前景,该书可作为我国应用这一技术的生态学科研人员、研究生和实验室技术员的参考书。 稳定同位素生态学随着同位素技术在生态学领域内的广泛应用而诞生,成为先进技术推动的又一门生态学新分支学科。通过稳定同位素分析,不仅可以追踪自然界生源要素(碳、氮、磷、水等)的地球化学循环过程,还可研究动植物对环境胁迫和全球变化的生理生态响应、追踪污染物的来源与去向以及重建古气候和古生态过程等。

10月1~4日,蔡闻佳老师应邀赴美国马里兰州,参加了由美国太平洋西北国家实验室(PNNL)和马里兰大学合作共建的研究中心(Joint Global Change Research Institute)主办的全球变化评估模型(Global Change Assessment Model,简称GCAM模型)研讨会。蔡闻佳就模型的技术细节和模型的未来开发方向与GCAM的主要开发人员进行了深入交流,并向其介绍了地学中心的基本情况、研究特色和全球变化经济学方向的研究进展。 GCAM是IPCC第五次评估报告中四个最主要的综合评估模型之一,它的开发已有30多年的历史。研讨会展示了GCAM模型的主要框架和近年来的研究进展

2013年9月27日,中国科学技术信息研究所在北京发布了2012年度中国科技论文统计结果。我中心教授张强为第一作者在《自然》(Nature)杂志上发表的题为《改善中国空气质量》(Cleaning China's air)的论文入选2012年中国百篇最具影响力国际学术论文。这是该研究团队的论文连续第二次入选全国百篇最具影响国际学术论文。该论文介绍了我国颁布的针对大气细粒子 (PM2.5) 的空气质量标准,论述了该标准实施过程中面临的挑战以及可能的全球环境效益,并提出了具有针对性的政策建议。 2012年,清华大学共有7篇论文入围全国百篇最具影响国际学术论文,6篇论文入围2012年度百篇最具影响的国内学术论文,居入围机构首位。

9月20~24日,宫鹏教授,博士后俞乐、博士生李雪草以及梁璐,陈焱磊一行五人造访了美国地质调查局(USGS)位于科罗拉多州丹佛市的中部区域中心,探讨了双方开展土地覆盖变化制图的合作内容。随后,宫鹏教授一行来到位于落基山脉南部的科罗拉多州格兰德县,进行了野外考察。 考察的目的之一是沿途进行土地覆盖和土地利用的样本采集,以期服务由地学中心牵头完成的全球30米分辨率地表覆盖制图。除此之外,团队重点深入林区,巡视了当地的山松甲虫(mountain pine beetle)灾害。该虫灾在北美西部大量爆发,从加拿大的不列颠哥伦比亚省一直蔓延至落基山脉南部,攻击成熟松树林。仅科罗拉多州在2013年初,美国林务署统计有超过264000英亩的黑松被感染。这场毁灭性的的森林病虫害病对火灾风险、碳循环、水资源、森林生态系统服务功能都产生了巨大的影响。考察团成员正在研究如何通过长时间序列遥感影像,对北美地区虫灾爆发动态进行监测,这将为气候变化,碳循环等课题...

9月15日,清华大学地球系统科学研究中心(简称“地学中心”)杨军副教授等应邀在《自然·气候变化》(Nature Climate Change)在线发表了题为“卫星遥感在气候变化研究中的作用”(The role of satellite remote sensing in climate change studies)的综述文章。这是清华大学首次在此刊物发文。 该研究在前期工作的基础上,结合最新的卫星遥感研究成果,系统地评述了卫星遥感在回答气候变化研究的基础科学问题中所起的作用,包括对全球变暖、海平面上升、冰雪覆盖变化、降水改变和气候变化的驱动因素等的观测与发现。杨军副教授是本文的第一作者,宫鹏教授是本文的通讯作者。 研究人员发现卫星遥感观测到的过去数十年间海水表面温度上升和大气温度升高有力地支持了联合国政府间气候变化专业委员会(IPCC)关于全球变暖的结论,而卫星观测到的平流层中水汽和气溶胶浓度的变化则部分地解释了近十年来气候变暖放慢的趋势。针对在“气候门”事件中引起广泛争议的喜...

7月7-10日,徐芳华副教授赴丽江参加WCRP/CLIVAR第二届边界流动力学国际会议(WCRP/CLIVAR Second International Symposium on Boundary Current dynamics),并做了题为“How does the northern South China Sea respond to the monsoonal winds?"(《中国南海北部海域如何对南海季风进行响应?》)的海报报告。她在报告中指出,卫星观测海面高度资料分析表明,海面高度随季节变化向中国海岸线西向传播。这是由于罗斯贝波引起的,还是中国南海季风产生的埃克曼响应,它们的比例各占多少?通过分析多年的季风资料、模式模拟,发现季风直接产生的埃克曼效应可以解释超过50%的海面高度变化,由 β 效应引起的罗斯贝波的影响相对较小。 此次会议是WCRP/CLIVAR全球系列会议之一,由中国海洋大学主办。参加人员包括来自中国、台湾、美国、日本、韩国、英国、澳大利亚等多国的100多位海洋领域研究者。

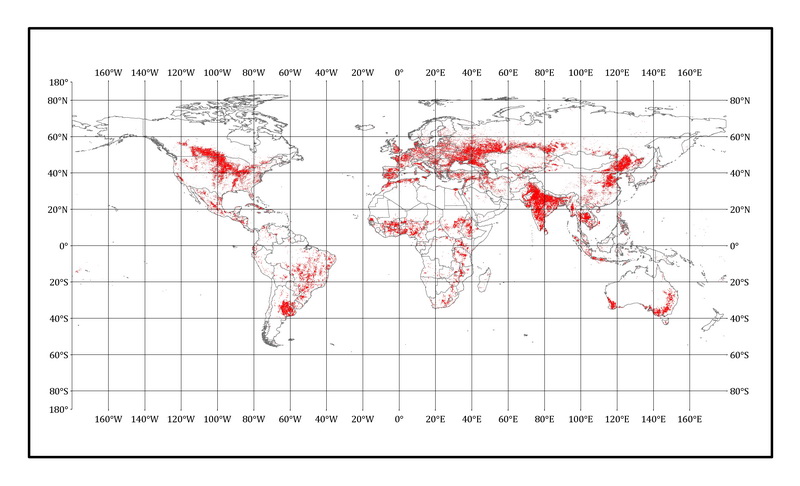

7月2日,地学中心联合中国科学院遥感应用研究所、美国伯克利加州大学,在国家科技部863重点项目和遥感科学国家重点实验室开放基金的支持下,利用30米空间分辨率陆地卫星(Landsat)数据完成的当前世界上最高空间分辨率的全球农地分布制图(FROM-GC)的相关工作成果被《国际数字地球杂志》接收。 该套农地分布制图产品与以往相比,分辨率提高了1个数量级。综合采用了清华大学牵头研制的全球30米地表覆盖自动制图产品,美国南达科达州立大学和马里兰大学研制的全球250米农地概率产品,以及联合国粮农组织统计数据库(FAOSTAT)开展制图。从该图中统计得到2010年全球农地面积为1533.83百万公顷(Mha),较同年FAO统计数据少估6.95百万公顷。非洲、南美洲、东南亚和大洋洲是与FAO统计资料差异较大的区域。多云多雨地区、小田块区(如梯田)、水稻种植区是该制图产品误差的主要区域。制图结果数据将会于近期在地学中心网站(http://data.ess.tsinghua.edu.cn)上免费共享。 该数据...