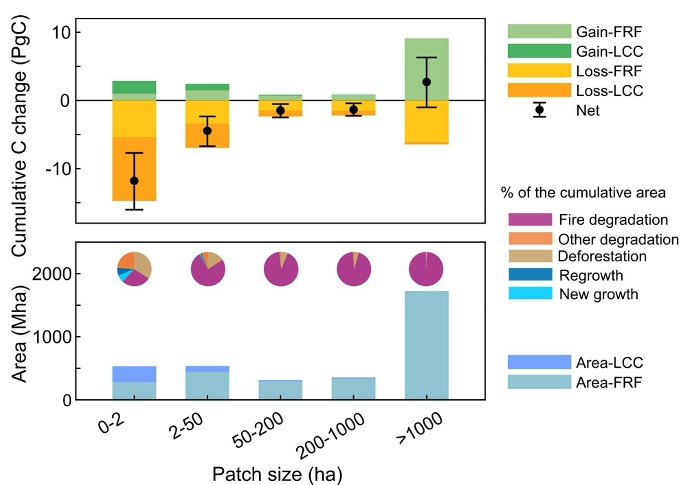

热带森林作为全球碳循环的重要组成部分,储存着地球近一半的地上生物量碳。受人类土地利用活动、火灾以及极端气候事件的持续影响,热带森林的生物多样性、生物量碳库稳定性及生态系统整体服务功能遭受严重影响。由于森林内部空间异质性高、扰动类型多样、恢复过程复杂,现有研究对热带森林碳储量在干扰与恢复过程中的动态变化仍存在较大不确定性。针对上述问题,研究团队基于高分辨率的森林扰动和生物量数据,构建了格点尺度的...

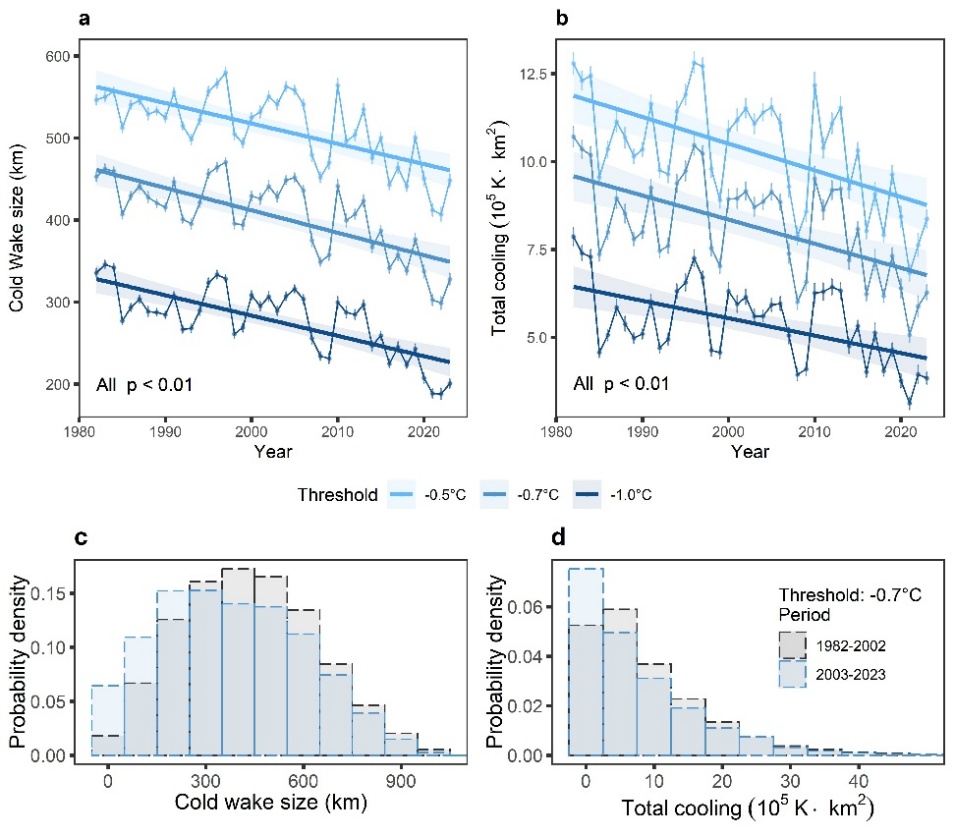

在全球变暖背景下,热带气旋正呈现出复杂的变化响应。一方面,气旋增强速率加快,快速增强事件显著增多;另一方面,气旋生命最大强度(lifetime maximum intensity,LMI)的分布结构也在发生系统性调整。这表明,热带气旋对气候变化的响应并非单一过程,需从不同视角加以认识。围绕这一问题,清华大学地学系林岩銮教授课题组近期开展了系列研究,从海洋冷尾流(cold wakes)对增强速率变化的影响,以及时间尺度约束对强度分布演...

生物间的相互作用是生态系统的核心功能,也是塑造生物多样性格局的关键过程。对自然界中食果鸟和果树间相互作用的研究是认识生物间跨营养级相互作用机制和其生态影响的重要途径。与自然生态系统相比,城市在生境结构、干扰类型以及植物种类组成等方面具有显著差异,在城市化驱动的生物同质化影响下,自然界中获得的对食果鸟和果树间相互作用的认识是否依然成立是需要回答的一个问题。图1 2023年12月,北京市朝阳区兴隆公园,小太...

近日,清华大学地球系统科学系黄小猛教授课题组研发的系列遥感多模态大模型在2025中国国际数字经济博览会上获评“新模式”创新成果奖。该模型通过创新的多模态融合架构,依托海量遥感数据,显著提升模型的特征提取能力与泛化适配性,实现了对遥感影像的整体化、深层次理解。全球水电追踪平台GloHydro在遥感影像分析领域,目标检测标注数据单一、复杂场景适应性差一直是制约应用落地的核心难题。依托遥感多模态大模型,课题组使...

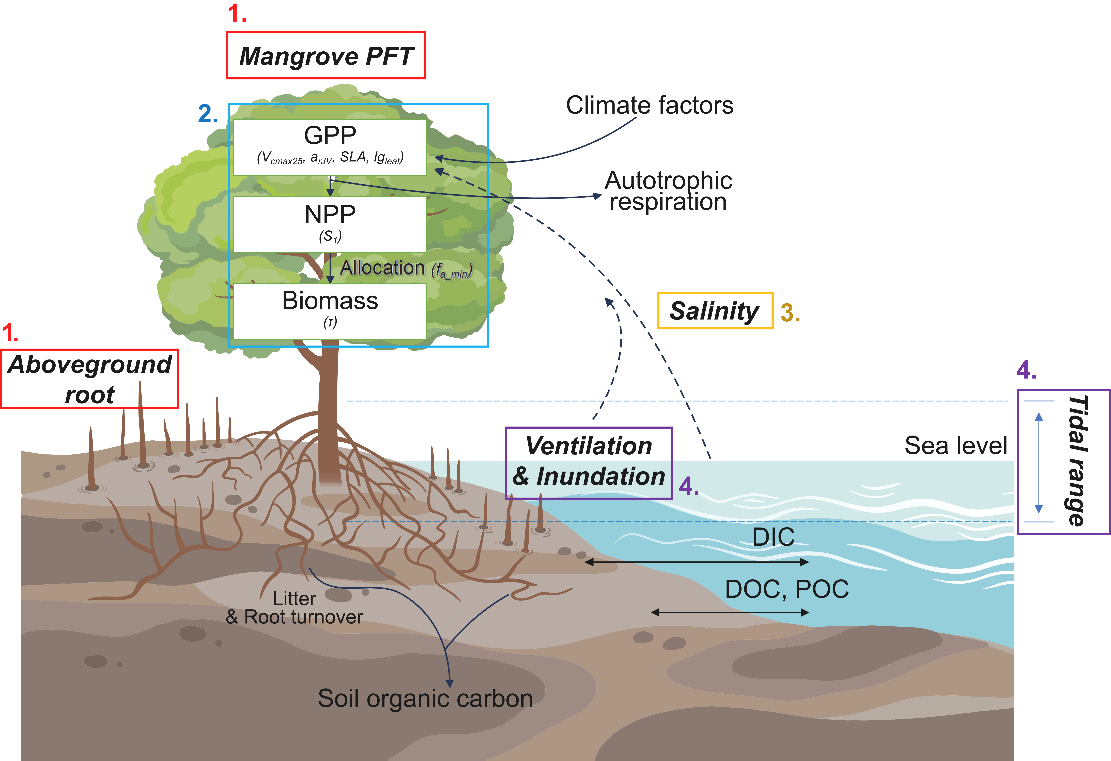

红树林具有较高的碳汇能力,在陆地与海洋之间的横向碳交换中起着重要作用。准确估算气候变化和人类干扰下红树林的碳动态,对评估其在缓解气候变化中的作用以及制定管理政策至关重要。动态植被模型是评估生态系统碳循环的重要工具,但现有模型普遍缺乏对红树林关键生态过程的刻画,难以用于红树林生态系统碳循环模拟,从而可能导致热带沿海地区碳收支估算产生偏差。近日,清华大学地球系统科学系李伟课题组联合国内外多所研究机...

2025年12月8日,清华大学、南京大学、天津大学、香港科技大学为创始成员的中国大学地球系统科学联盟(以下简称“联盟”)启动仪式在清华大学举行。清华大学副校长吴华强,11位中国科学院、中国工程院院士出席。仪式由清华大学地球系统科学系主任罗勇教授主持。吴华强致辞吴华强在致辞中提到,联盟的成立正当其时,希望联盟成为服务国家战略、培育高端人才、引领科技创新的高水平开放平台,为构建人类命运共同体持续贡献中国力量...

2025年11月26日,清华大学地球系统科学系刘竹教授团队领衔发起的研究计划——“地外碳基生命宜居性”(Habitability of Carbon-Based Life Beyond Earth),正式入选联合国“基础科学促进可持续发展国际十年”(IDSSD, 2024-2033)全球方案(Programme)。“地外碳基生命宜居性” 计划立足于地球系统科学、天体生物学与环境生物技术的交叉前沿,旨在结合火星生命探寻等前沿科学进展探索“碳基生命能否在地球之外生存?其生存的...

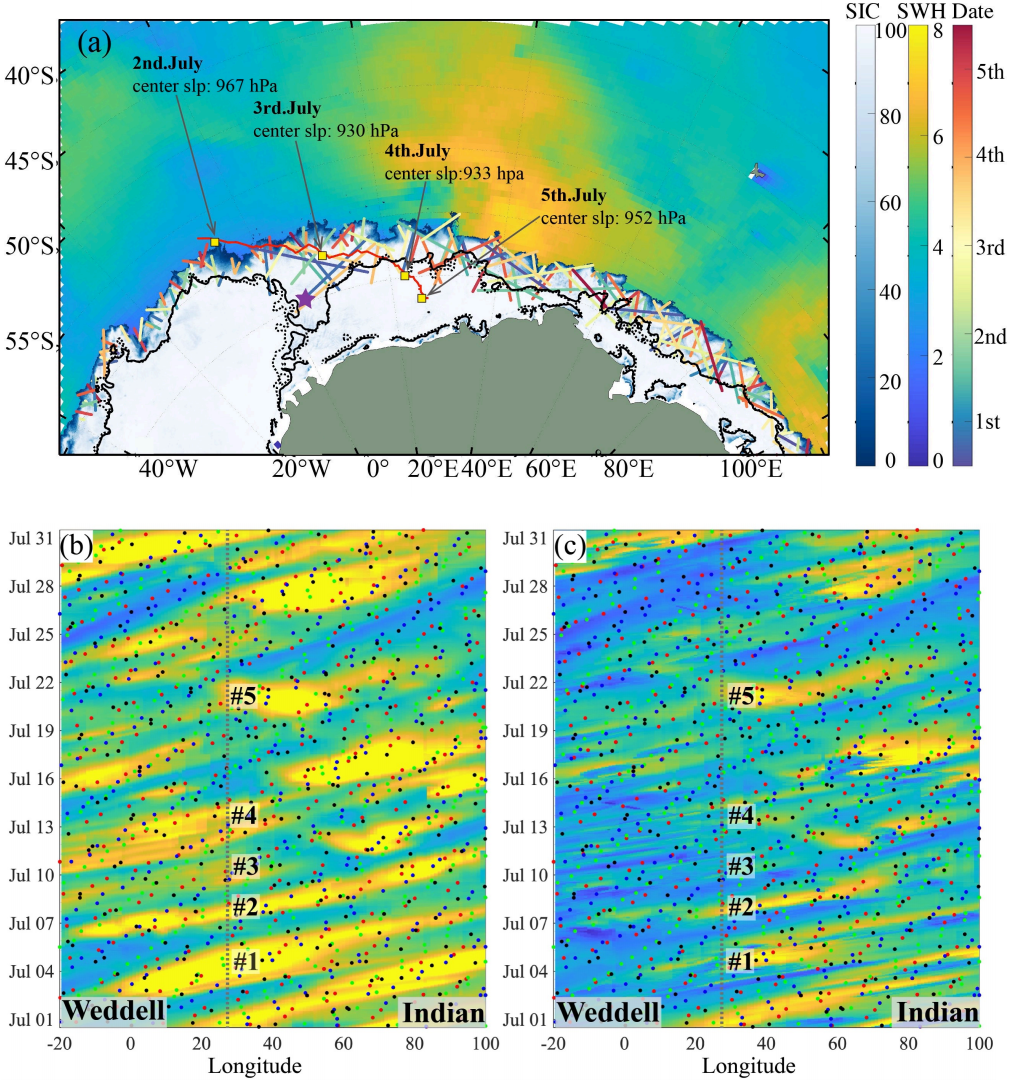

海冰是气候系统的重要组成部分,海冰边缘区(Marginal Ice Zone,MIZ)是海冰生消的重要场域,在南极海冰近年发生大变化中扮演不可或缺的作用。由于冰缘区自然环境恶劣,现场观测能力和资料极为有限,而传统遥感方法对冰缘区复杂条件缺乏适用性,极大地限制了冰缘区监测能力和关键过程的科学理解。为解决海冰边缘区观测的难点和突出问题,近年来,清华大学地球系统科学系徐世明副教授课题组构建了基于海洋测高动力卫星的冰缘区...