6月16~17日,我中心白玉琪副教授应邀富甘肃兰州,参加了由国家地球系统科学数据共享平台和中国科学院地理科学与资源研究所联合主办的第一届地球系统科学数据论坛,并作了题为《从数据共享到科学共享-两个模式的转变》的报告。 他在报告中介绍了近年来参与NASA/ NOAA/ USGS/ CEOS/ GEOSS等系统的研究工作的结果,也分享了自己的研究心得。他总结认为:近年来对地观测数据中心出现了“平台化”、“支持API”、“注重系统间服务联合”等趋势;共享范围级别越小,科学领域的针对性越强,能够实现的数据功能越多;数据共享交换的环境中除了传统的数据中心(数据生产者),和数据需求者之外,还出现了信息集成者的新角色,由此形成三方互动的新格局;数据共享交换的模式从传统的本地化集成式,演变为网络化服务式;对地观测数据系统越来越注重功能的交互和集成,而不仅仅是数据的传输和备份;支撑科学研究的全过程,成为数据系统的一个重要发展趋势。他最后介绍了地学中...

2012年6月14~17日,由中美碳联盟主办,我中心承办的中美碳联盟(USCCC)第十届年会在海口举办。来自美国托莱多大学、海洋生物实验室、新罕布什尔州立大学、国际自然保护组织和我校,中国科学院植物研究所、寒区旱区环境与工程研究所、中国科学院地理科学与资源研究所等科研单位的10位专家,针对站点生态系统碳水通量集成进展、大尺度生态系统通量测量和分析的新突破以及生态系统碳水通量研究的未来方向进行了报告,并对中美碳联盟的进一步发展和工作重点进行了探讨。 会议期间举办了生态系统通量数据跨站点整合培训班,共计50余位相关科研人员参加培训,并对东寨港国家红树林自然保护区和尖峰岭国家热带雨林保护区进行实地考察。 中美碳联盟由中美两国从事生态系统研究的学者于2003年发起,旨在开展生态系统通量的对比与整合研究,促进多学科、多单位间的科研合作。(图为部分与会人员合影)

5月21日,地学中心全球变化科学紫荆论坛邀请了挪威生命科学大学植物与环境系教授简·马尔德 (Jan Mulder音译),以《中国南方氮饱和的亚热带森林-可能的氧化亚氮排放热点?》为题,介绍了中国南部森林的氧化亚氮排放情况并对其原因进行了分析。 讲座中,马尔德教授回顾了全球氮肥施用情况,重点分析了中美氮肥施用效率、氧化亚氮排放机理以及南方森林的氮沉降与排放情况,他结合其小组最近在中国一些试点的实验结果,提出中国南方森林有可能是氧化亚氮排放热点的结论。最后马尔德教授和在场师生就生态系统氧化亚氮排放的机理和案例进行了交流和讨论。 来自地学中心和环境学院等单位的十余位师生听取了此次讲座。 简·马尔德教授主要从事土壤学和生物地球化学的研究及教学。作为清华大学环境学院的访问学者,教授《环境土壤学》课程已十年有余。发表ISI论文八十余篇,H指数达到27。目前任挪威科学院院士、挪威国家研究委员会成员,《生物地球化学》(biogeochemistry...

清华大学图书馆地球系统科学资源导航

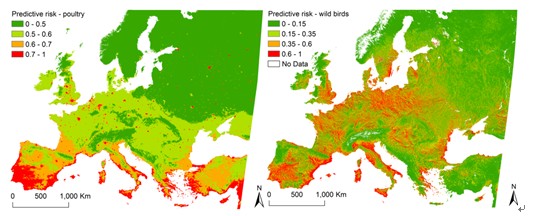

2013年1月,生命科学主流刊物PLOS ONE刊登了题为Different environmental drivers of highly pathogenic avian influenza H5N1 outbreaks in poultry and wild birds的文章,文章介绍了高致病性禽流感病毒H5N1在家禽和野鸟这两种宿主中的传播是如何受不同环境因子影响和驱动的。这是司亚丽博士自2011年受聘为地学中心讲师并正式开展在清华的研究工作后发表的第2篇第一作者SCI论文。文章指出,H5N1在家禽中的主要爆发区域为人口密度较高与湿地分布的重叠区,即由人类活动主导的家禽分布与水鸟典型栖息地湿地分布的空间重叠区域。该发现的意义在于,证实了家禽与水鸟的互动是禽流感在家禽中爆发的重要传播机制,而人作为与家禽的密切接触者面临较高的感染风险。同时还提出了有效控制高致病性传播的关键措施——加强高风险区的生物安全水平,即减少家禽尤其是散养家禽与迁徙水鸟的接触。(本研究的详细信息请参见doi:10.1371/journal.pone.0053362) 图一 高致病性...

近日,受全球排放研究计划(Global Emissions InitiAtive, 简称GEIA)科学管理委员会委托,GEIA中国工作委员会组建完成。我校环境学院贺克斌教授出任委员会第一任主席。环境学院王书肖教授,地球系统系统科学研究中心张强教授、王聿绚副教授等多位教师担任委员会委员。应GEIA主席邀请,王聿绚副教授同时还担任GEIA科学管理委员会委员。目前,GEIA中国工作委员会秘书处设在我中心,张强教授任秘书长。 GEIA中国工作委员会将在中国排放清单数据库建设、中国地区排放清单比较评估等方面开展一系列工作,以促进学术交流,提高我国科学家在排放源表征领域的研究水平,并为区域和城市尺度空气质量管理提供技术支持。 全球排放研究计划是国际地圈生物圈计划IGBP下属的大型国际合作研究计划,于1990年成立,旨在理解各类大气污染物和温室气体的排放过程及其对地球系统的影响。

3月17日,由我校牵头承担的全球变化国家重大研究计划项目“碳循环关键过程及其与气候系统耦合的研究”项目启动会在京召开。中科院院士徐冠华、傅伯杰,等8名全球变化领域专家,以及来自科技部基础司重大科学研究计划处,我校科研院、地学中心的相关负责人和项目组主要科研人员等共40余人参加启动会。 项目首席科学家林光辉代表项目组介绍项目立项依据、计划解决的关键科学问题、主要研究内容与研究方案,并结束了项目的管理举措和进展。分课题负责人分别介绍了各自课题的详细情况。与会专家就如何聚焦关键科学问题、攻克难点、突出重点给出建议和指导。 “碳循环关键过程及其与气候系统耦合的研究”项目由我校、西北农林科技大学、北京师范大学、天津科技大学、中国科学院植物研究所及中国科学院寒区旱区环境与工程研究所共同承担,旨在通过研究碳循环关键过程与机理,构建具有东亚特色的全球碳循环-气候耦合模式,以解决陆海界面碳循环关键生物地球化学过程对不...

12月7日,中国科技论文统计与分析的权威机构——中国科技信息研究所发布了2011年中国百篇最具影响国际学术论文,我中心张强副研究员为第二作者的论文Primary anthropogenic aerosol emission trends for China, 1990-2005入选,这是大气科学领域唯一入选的论文。 文章摘要如下:An inventory of anthropogenic primary aerosol emissions in China was developed for 1990-2005 using a technology-based approach. Taking into account changes in the technology penetration within industry sectors and improvements in emission controls driven by stricter emission standards, a dynamic methodology was derived and implemented to estimate inter-annual emission factors. Emission factors of PM2.5 decreased by 7%-69% from 1990 to 2005 in different industry sectors of China, and emission factors of TSP decreased by 18%-80% as well, ...