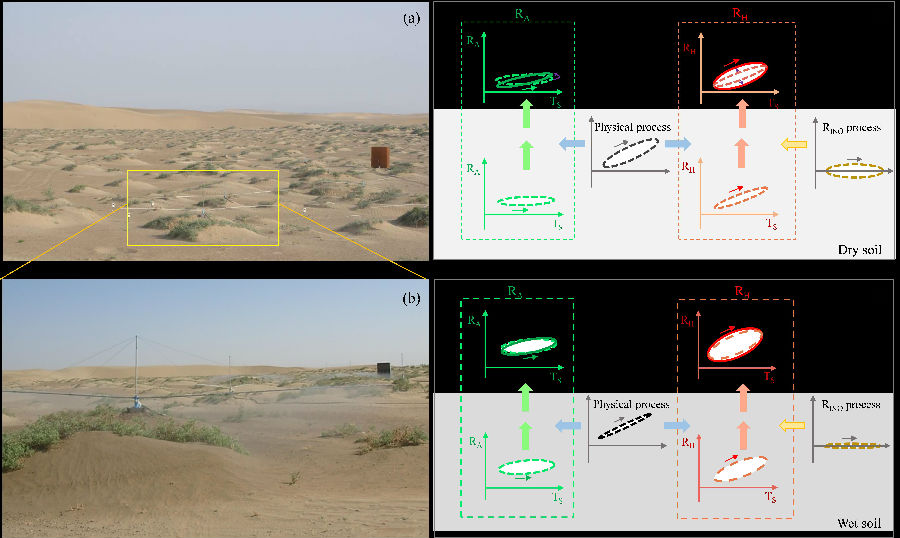

节能减排、大气二氧化碳浓度控制和气候变化应对是历届国际气候变化大会包括最新的巴黎气候变化大会永恒的主题。最近,清华大学地球系统科学研究中心(简称“地学中心”)林光辉教授研究组在Scientific Reports在线发表了题为“不同降雨情景下沙漠生态系统土壤自养呼吸与异养呼吸截然不同的迟滞效应现象”(Contrasting diel hysteresis between soil autotrophic and heterotrophic respiration in a desert ecosystem under different rainfall scenarios)的研究论文,发现在不同降雨情景下沙漠生态系统土壤呼吸自养和异养组分对温度升高出现截然不同的响应模式,并阐明了其内在机理。本研究的结果对于认识沙漠生态系统土壤呼吸对温度和降雨变化的响应机制以及更准确预测未来气候情景下荒漠地区土壤呼吸碳通量具有重要价值,可为我国荒漠地区碳汇管理和固碳工程建设提供科学依据。论文的第一作者为地学中心林光辉研究组成员宋维民博士,通讯作者为林光辉教授,...

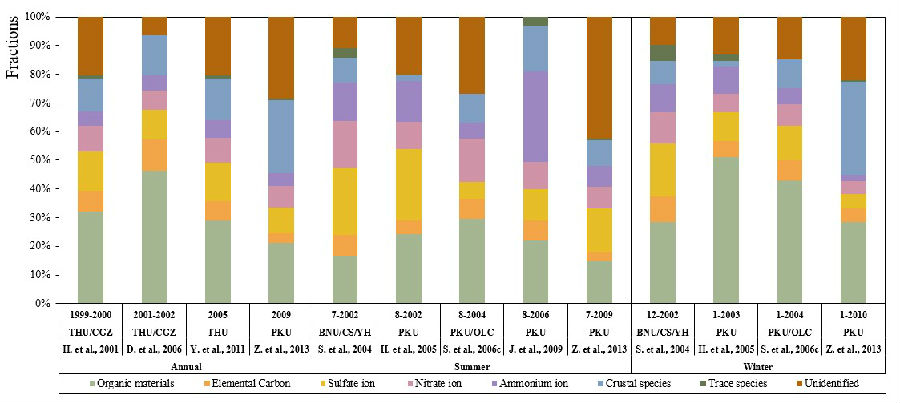

近日,地学中心博士研究生吕宝磊作为第一作者,白玉琪副教授为通讯作者在《大气环境》(Atmospheric Environment)发表题为“2000-2012年间北京市PM2.5浓度、成分和源解析结果的系统分析”(A systematic analysis of PM2.5 in Beijing and its sources from 2000 to 2012)的综述文章。地学中心毕业生张斌博士为文章共同作者,王聿绚副教授对该文章撰写也提供了帮助。 图1: 北京市2000-2012年间观测到的PM2.5成分信息变化 图2: 北京市2000-2012年间开展的源解析研究结果 自2000年以来很多研究组在北京市进行了很多PM2.5的监测和分析工作,这些研究反映了各个时期北京市PM2.5污染特征,但一直缺少综合这些结果对北京市长时间PM2.5特征变化趋势的综合分析。该文章收集了2000-2012年在北京市进行的PM2.5观测并公开发表在同行评议杂志上的数据,这些数据来自于六十余项研究,主要包括PM2.5浓度、成分和利用受体模型得到的源解析结果。在该数据集基础之上,文章...

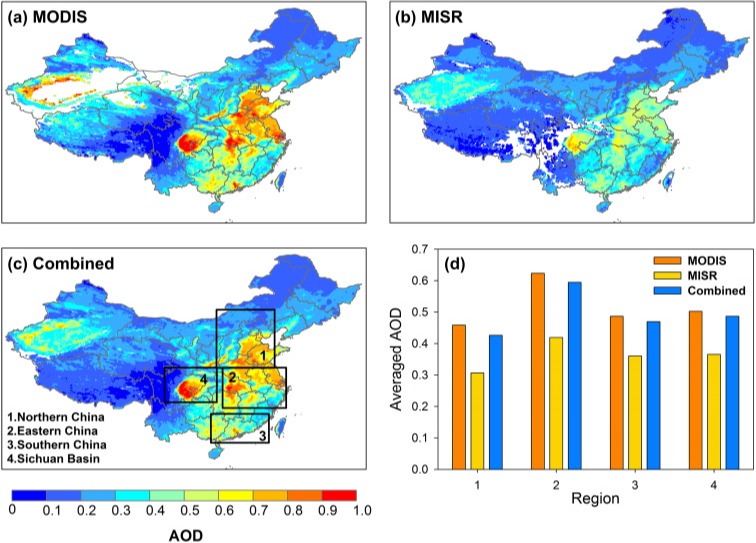

今年6月,清华大学地球系统科学研究中心博士生耿冠楠以第一作者、张强教授为通讯作者在《环境遥感》(Remote Sensing of Environment)上发表了题为“Estimating long-term PM2.5 concentrations in China using satellite-based aerosol optical depth and a chemical transport model”的研究论文,利用卫星遥感提供的气溶胶光学厚度数据以及大气化学传输模式GEOS-Chem共同反演得到了中国区域2006-2012年间地面PM2.5浓度的空间分布情况。论文的合作者还包括加拿大达尔豪斯大学的Randall Martin教授、Aaron van Donkelaar博士以及环境学院的贺克斌教授等人。 随着经济的迅猛发展,中国已成为全球PM2.5浓度水平最高的区域,引起了决策者、科学家和民众的广泛关注。然而,我国对PM2.5的统一监测起步较晚,缺乏全国范围内长期、连续的历史监测数据,使得健康效应影响等相关研究难以开展。卫星遥感手段以其监测范围广、连续性强等优势,可作为地面观测数据的补充。...

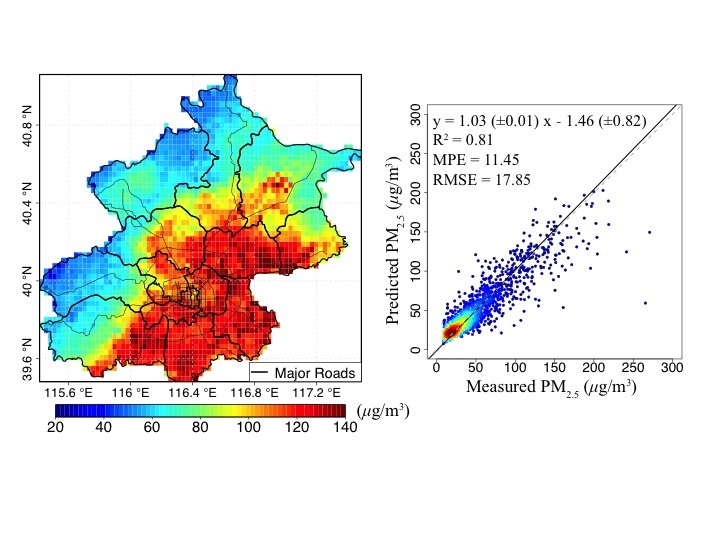

“通过MODIS卫星3公里分辨率气溶胶光学厚度反演北京区域地表PM2.5日浓度” 并获美国化学学会编辑选择奖 近日,清华大学地球系统科学研究中心(简称“地学中心”)博士生谢媛宇以第一作者、王聿绚副教授为通讯作者在《环境科学与技术》(Environmental Science and Technology)在线发表了题为“通过MODIS卫星3公里分辨率气溶胶光学厚度反演北京区域地表PM2.5日浓度”(Daily Estimation of Ground-Level PM2.5 Concentrations over Beijing Using 3 km Resolution MODIS AOD)的研究论文,该论文被美国化学学会(American Chemical Society)评选为ACS Editors’ Choice文章。ACS Editors’ Choice评选是基于ACS下属50余种杂志中来自世界各地的科学编辑的推荐,每日遴选出一篇优秀论文提供全球免费下载。论文的合作者包括美国德州大学公共健康学院的张凯博士、地学中心白玉琪副教授及地学中心其他两位博士生董文浩和吕宝磊。 城市区域高人口密度的PM2.5暴露水平...

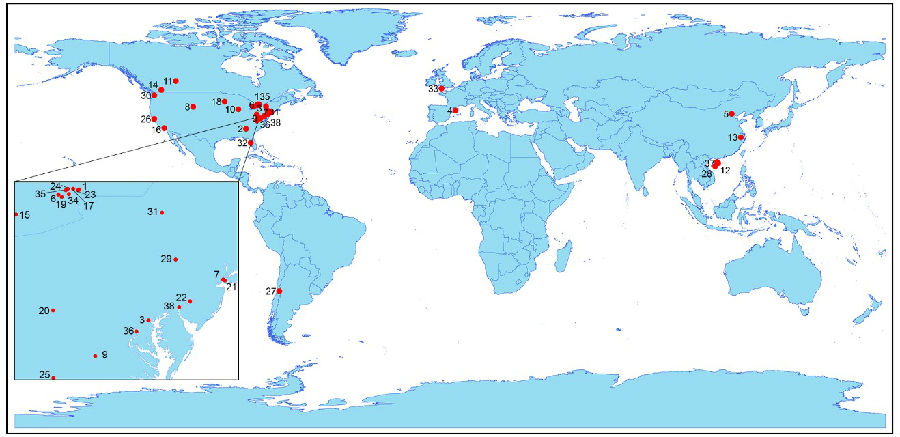

发表关于全球城市森林的种类组成相似性和空间尺度关系的论文 9月16日,清华大学地球系统科学研究中心(简称“地学中心”)杨军副教授等在《全球生态和生物地理》(Global Ecology and Biogeography)在线发表了题为“全球城市森林的组成相似性取决于尺度”(The compositional similarity of urban forests among the world’s cities is scale dependent)的研究论文。这是清华大学首次在此刊物发文。 该研究揭示了在全球尺度上由城市化所引起的树木种类组成的同质化现象是由空间尺度所决定的,并依此对当前宏观生态学研究中占主流的全球生物同质化观点提出了质疑。杨军副教授是论文的第一作者和通讯作者。论文还得到美国康纳尔大学、捷克国家科学院、美国林务局和北京林业大学的学者的帮助和支持。 生物同质化是指不同地区间生物的基因、功能和种类的相似性增加的现象,人类活动影响地球生物圈的标志,是造成全球生物多样性丧失的主要原因,具有重要的生态和进...

日前,在第25届现场可编程逻辑与应用国际会议(FPL 2015)上,清华大学地学中心付昊桓副教授研究小组所发表的论文《基于可重构数据流引擎的全球大气动力方程快速求解器》“Accelerating Solvers for Global Atmospheric Equations Through Mixed-Precision Data Flow Engine”获选为25年中最具影响力的27篇文章之一。 图为付昊桓副教授参加颁奖仪式 在传统的CPU平台中,硬件的结构是固定的,用户编写和优化的是在硬件上运行的软件程序。与CPU相比较,FPGA则是一种实时可编程的硬件芯片。基于这种硬件上的可编程性,用户可以直接为科学计算应用设计硬件电路,而不仅限于软件程序,从而实现真正意义上的软硬件协同设计。采用这一思想,该论文将全球大气动力方程的求解器映射为FPGA芯片中的特定硬件电路,通过进行算法、并行架构、缓存、数据精度等各个方面的系统优化,获得革命性的性能和能效提升(一个大容量FPGA芯片相对于一个6核CPU可提速100倍,相对于两个6...

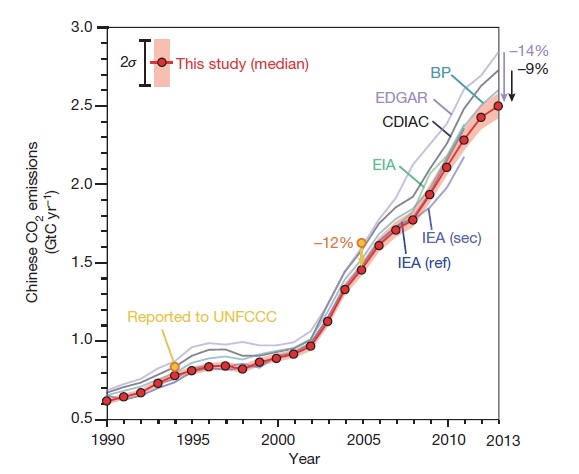

8月20日,由我校环境学院贺克斌教授课题组、地球系统科学研究中心关大博教授、张强教授与哈佛大学、中国科学院等24所国内外科研机构专家共同组成的科研团队在《自然》上发表了题为“中国化石燃料与水泥生产碳排放核算修正”(Reduced carbon emission estimates from fossil fuel combustion and cement production in China)的研究论文。该研究首次核算了基于实测排放因子的中国碳排放总量。结果表明,中国的实际碳排放量比国际机构之前的估计值低15%左右,国际机构发布的碳排放清单累积高估中国2000-2013年间的二氧化碳排放总量约106亿吨,是京都议定书框架下具有强制减排义务的西方发达国家自1994年以来实际减排量的近百倍。 碳排放清单是全球变化模拟、气候模型构建、制定各国减排政策及国际谈判的基础,当前国家和全球的碳排放主要由国际机构依据政府间气候变化专门委员会(IPCC)方法和能源统计数据进行估算,碳排放数据发布机构包括美国橡树岭国家实验室二...

伦敦当地时间6月23日,著名医学杂志《柳叶刀》发表了题为《健康与气候变化:保护公共健康的对策》(Health and climate change: policy responses to protect public health)的委托研究报告(以下简称“报告”)。该报告由清华大学、英国伦敦大学学院(University College London)和瑞典多个机构,从事气候、地理、经济、环境和医学等学科45位学者组成的委员会耗时2年共同完成。清华大学地学中心共有10人参与该报告的编写。 《柳叶刀》委托撰写该报告旨在分析气候变化对公共健康的影响,审视人类减缓和适应气候变化的途径及其健康效益,评估减缓和适应气候变化的财政机制,提出从保护健康角度,个人、政府各部门、医务工作者在多层次协作、多学科交叉研究、多国合作等方面推动应对气候变化的紧急行动策略,通过建立2030行动联盟,尽最大努力保护全球人类健康。 报告指出气候变化对全球健康威胁巨大,不及时应对将使上世纪后半叶人类发展成果付诸东流,迅速应对...