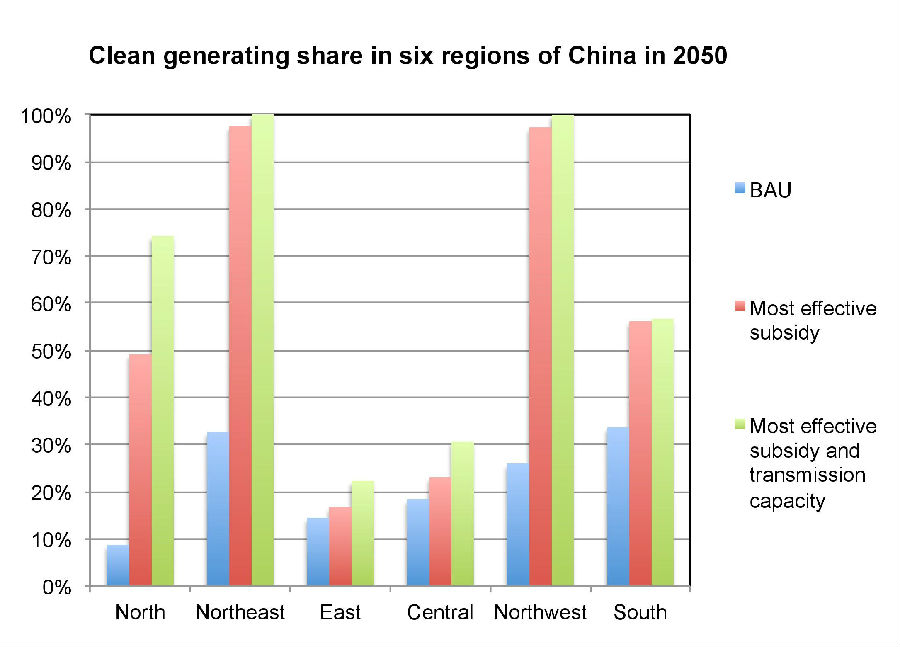

近日,清华大学地球系统科学研究中心(简称“地学中心”)硕士生惠婧璇为第一作者、蔡闻佳副教授为通讯作者在《应用能源》(Applied Energy)在线发表了题为“应用多区域优化模型分析中国电力行业清洁发电技术的渗透屏障”(Analyzing thepenetrationbarriersof clean generation technologies in China’s power sector using a multi-region optimization model)的研究论文。该论文也得到清华大学环境学院王灿教授的大力支持和帮助。 在雾霾严重、低碳发展要求越来越高的大趋势下,中国电力行业面临着巨大的减排和清洁能源转型压力。清洁发电技术的高成本与区域间电网传输能力的不足都在阻碍着它们的发展。然而怎样的扶持政策和发展规划能够帮助清洁发电技术突破这些障碍得到大幅应用?这一问题还很缺乏量化的研究与认识。因此本研究运用MESEIC (Multi-regional model forEnergySupply system and theirEnvironmentalImpaCts)模型计算了深度减排和2030年达峰...

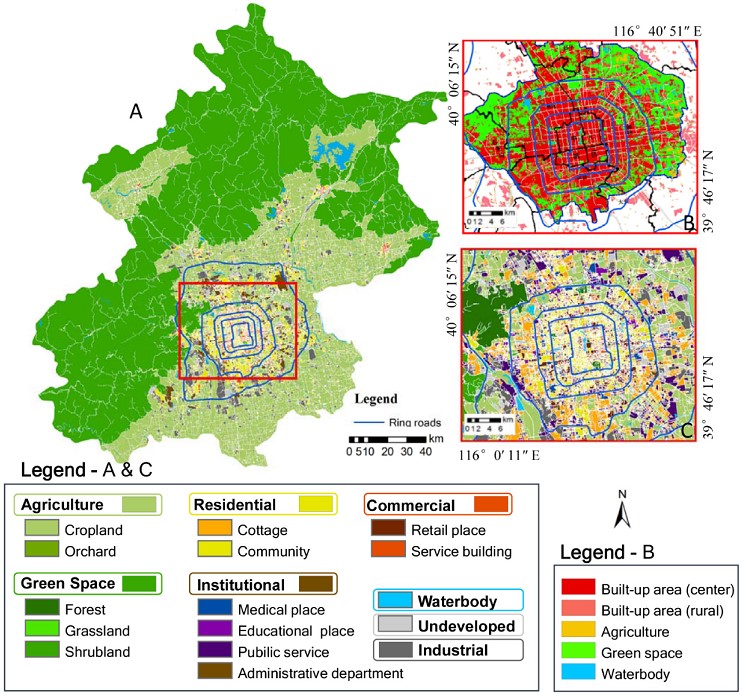

发表“Mapping Urban Land Use by Using Landsat Images and Open Social Data”的研究论文 日前,地学中心胡腾云硕士作为第一作者,杨军副教授为通讯作者在《遥感》(Remote Sensing)上发表题为“Mapping Urban Land Use by Using Landsat Images and Open Social Data”的研究论文。地学中心宫鹏教授、博士生李雪草为文章的共同作者。 城市内部的详细土地利用信息,对于辅助城市规划与管理、了解城市内部不同性质土地空间分布格局具有深刻的意义。然而由于传统制作方式耗费大量物力财力,该类数据在我国仅被少数部门掌握。传统中尺度遥感数据仅获取城市不透水层边界,无法给予城市内部与人为活动相关的土地利用信息;而单纯的公众开放数据,虽然可以有效反映城市内部人为活动规律,但由于数据本身存在一定局限性,单纯利用开放数据的城市土地利用制图的准确性难以把握。针对以上问题,本研究结合传统中尺度遥感数据Landsat与公众开放数据OSM(Open Street Ma...

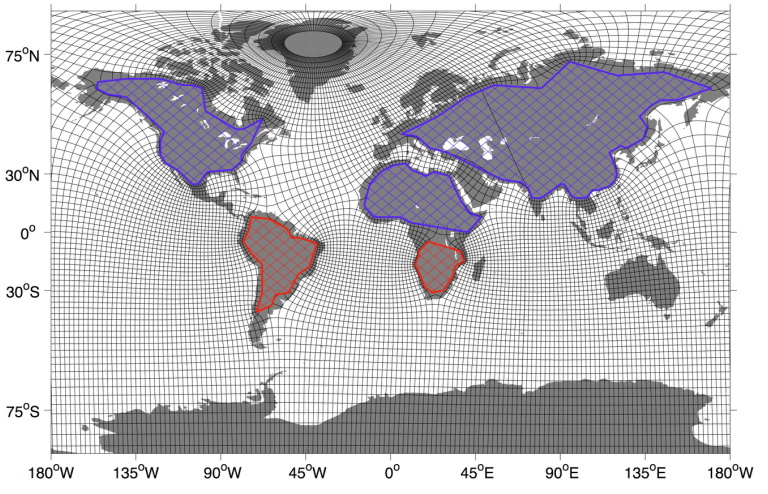

近日,地学中心教师徐世明在《地球科学模式发展》(Geoscientific Model Development 简称:GMD)杂志发表题为“基于施瓦茨-克里斯托弗共形影射的全球海洋模式网格生成”(On the use of Schwarz–Christoffel conformal mappings to the grid generation for global ocean models)的研究论文。 图1.基于施瓦茨克里斯托夫映射的全球海洋模式网格 该论文提出了针对高分辨率海洋模拟的新型网格系统,可有效解决海陆分布相关过程模拟精度较低、大规模计算效率受限等问题,并可有效利用现有海洋模式开展多尺度模拟。通过结合复变函数的数学理论和地球流体模拟这两个领域的前沿研究,将近年来共形影射构造方法的最新进展成功应用于全球海洋模式的网格构建和相关科学问题的研究,为提升现有海洋模式的科学应用、模型品质、以及计算特性提供了一个综合的解决方案。 图2.基于多连通区域的施瓦茨-克里斯托夫共形影射 海洋模式网格是气候研究是季节预报中海洋模式的基...

2015年10月22日召开的中国测绘地理信息学会2015年学术年会上公布,由清华大学地学中心参与实施的“全球30米地表覆盖遥感制图关键技术研究与产品研制”项目荣获测绘科技进步奖特等奖。清华大学为第四获奖单位;中心研究人员俞乐副教授为第18位序获奖人。 图为获奖证书

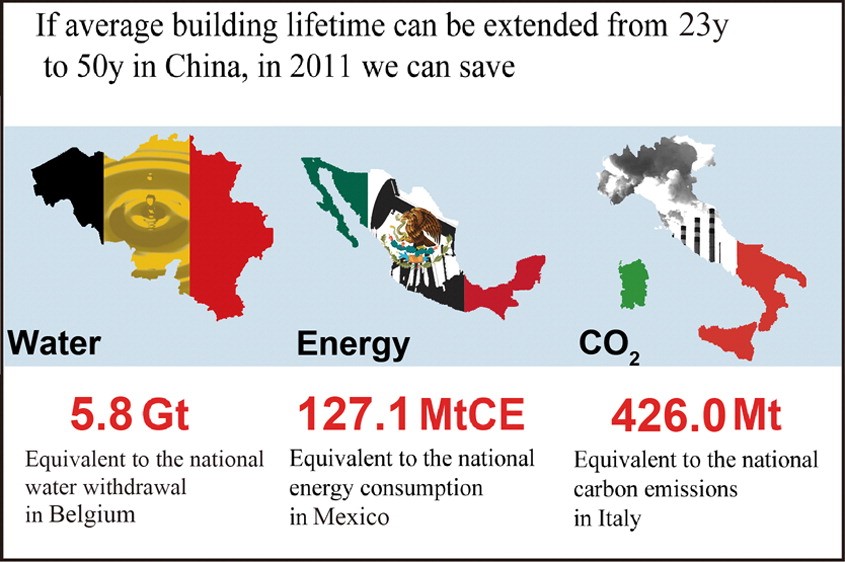

11月12日,清华大学地球系统科学研究中心(简称“地学中心”)蔡闻佳副教授等在《环境科学与技术》(Environmental Science & Technology)在线发表了题为“中国短寿命建筑对水资源、能源消耗和碳排放的影响”(Short-Lived Buildings in China: Impacts on Water, Energy, and Carbon Emissions)的研究论文。 该研究定量化揭示了中国短寿命建筑对水资源、能源消耗及CO2排放带来的巨大影响,使得“短寿命建筑有着巨大的环境影响”这一模糊认识有了更清晰具体的依据。地学中心蔡闻佳副教授是论文的第一作者。该论文也得到清华大学建筑学院和环境学院学者的支持和帮助。 现实中能够实际观测到的建筑部门的直接环境影响并不显著。但事实上,中国有40-50%的钢铁产品、90%的水泥以及其他许多资源能源密集型产品都是为建筑部门生产的,这些间接的环境影响使得建筑部门成为中国水资源和能源消耗、CO2排放来源的主要部门。经测算,在2011年,中国有约7%的取水量、26%的...

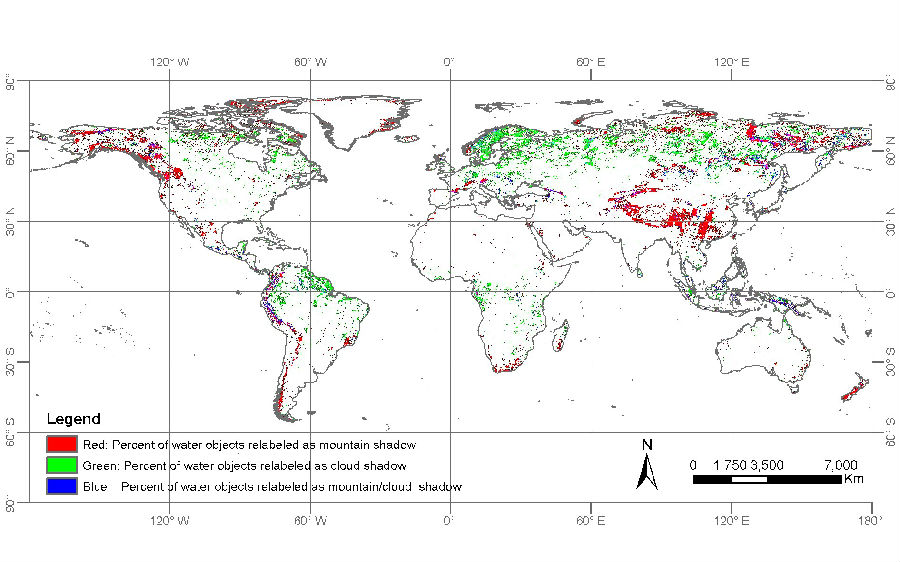

今年10月,地学中心计璐艳博士作为第一作者,宫鹏教授为通讯作者在《遥感》(Remote Sensing)上发表题为“Improving the Accuracy of the Water Surface Cover Type in the 30 m FROM-GLC Product”的研究论文。中国科学院电子学研究所的赵永超研究员、耿修瑞副研究员为文章共同作者。 通过对宫鹏教授2013年全球30m制图FROM-GLC中水结果的分析,总结出影响水分类结果的两个共性问题:1)阴影(包括山体和云阴影)误分,以及2)水-陆光谱混合区域混分。针对这两个问题,我们设计了一套自动阴影识别和水陆边界重分类算法流程。该算法是基于对象的,用光谱信息和地形数据来自动识别山体阴影,用太阳-传感器-云这三者的几何关系自动识别云阴影,从而剔除被误分的水体。结果表明,FROM-GLC中30%以上的水体块实际是阴影,具体分布位置如下图所示。 图1. FROM-GLC中误分为水体的山体阴影(红),云阴影(绿)和山体/云阴影(蓝)。 对于水路混合区域,我们利用局部...

依托清华科研力量 开展鄱阳湖保护区校地合作 鄱阳湖是亚洲最大的越冬候鸟栖息地,每年数十万只在鄱阳湖区越冬的候鸟中包括占世界总数95%以上的白鹤、50%的白枕鹤和60%的鸿雁。2015年12月5日至12月15日,清华大学地球系统科学研究中心司亚丽研究组联合鄱阳湖国家级自然保护区管理局开展校地合作,依托清华大学优秀的科研团队,在江西省鄱阳湖保护区开展第二期迁徙水鸟卫星追踪工作。此次野外考察工作得到清华大学学科建设基金和国家自然科学基金项目“基于遥感和空间分析技术研究环境因子影响下的东亚候鸟时空迁徙规律”的支持。 在鄱阳湖保护区大汊湖保护站和清华大学研究组的共同努力下,此次候鸟卫星追踪工作已顺利完成。十天内累计在鄱阳湖地区成功放飞装有颈环式和背式卫星追踪器的雁类37只,且健康状况良好。其中包括以易危物种小白额雁3只、鸿雁1只、国家二级保护动物白额雁20只以及豆雁13只。 图1鄱阳湖地区卫星追踪东亚迁徙水鸟-白额雁。 目...

日前,地学中心林光辉教授的专著《稳定同位素生态学》荣获第四届“中国大学出版社图书奖”一等奖。“中国大学出版社图书奖”是我国大学出版社出版图书的最高奖项,该奖由教育部社科司和中国大学出版社协会主办,每两年评选一次,奖项分为优秀教材奖、优秀学术著作奖和优秀畅销书奖。 该专著是地学中心主任宫鹏教授倡导的“一门课、一本专著”的系列专著之一,由《稳定同位素生态学:原理与应用》研究生课程主讲教授林光辉博士根据20多年的科研经历和教学体会,并参阅大量文献历经多年完成。该专著从稳定同位素技术的发展历史和基本术语,到稳定同位素的测定方法和自然界中一些重要生源要素的稳定同位素组成及时空变化,再到稳定同位素技术在生态学不同领域如植物的碳代谢与水分关系、动物生态学、植物、动物与微生物之间的相互关系、土壤有机质动态、氮的地球化学循环、大气中主要温室气体的源和汇关系、全球变化的生态学效应、城市生态问题以及古气候、古植被...