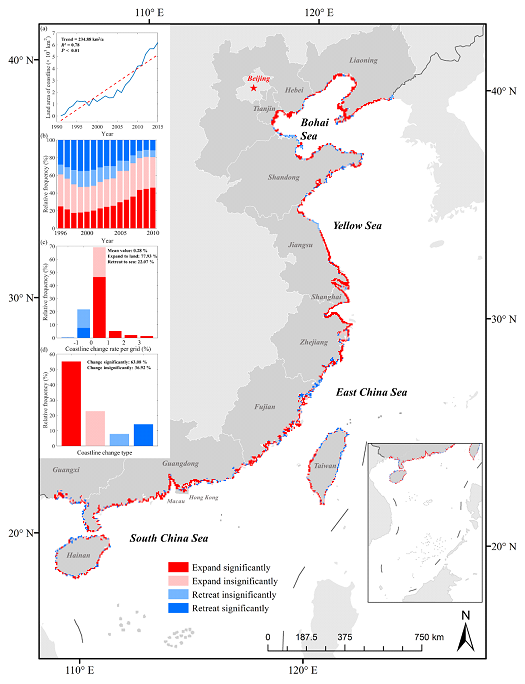

7月30日,地学系博士生徐南作为第一作者,导师宫鹏教授作为通讯作者,在期刊《Science Bulletin》上发表题为“Significant coastline changes in China during 1991–2015 tracked by Landsat data”的论文。文章利用1991~2015年间近两万景Landsat图像,估算近25年中国海岸线的显著变化。 文章收集了19041景陆地卫星数据,将年均水陆分界线作为年尺度的海岸线位置的指示标志。对于每一景图像,在去除云和阴影之后,利用改进的水体指数进行水体和陆地的分类。使用逐年的海岸线数据和线性回归模型,估算海岸线变化速率及其显著性。利用上述方法,得到1991~2015年海岸线变化的5 km格网结果(图1)。 图1 1991~2015年中国海岸线变化速率分布 结果表明,1991~2015年间,77.93%的海岸线在向海洋前进,22.07%的海岸线在向陆地后退。过去25年间,增加的陆地面积达6418.90 km2,损失的陆地面积达224.48km2,陆地面积净增加6194.43 km2,表现出显著的海岸线扩张特征。其中...

7月10日,地学系博士孙晶茹作为第一作者,导师徐芳华副教授作为通讯作者在《Climate Dynamics》上发表题为“Monthly variability of Luzon Strait tropical cyclone intensification over the Northern South China Sea in recent decades”的研究论文。文章揭示南海北部热带气旋强度发展月变化规律与原因。文章合作者还包括美国普林斯顿大学的Leo Oey教授及地学系林岩銮教授。 每年6月至11月,有诸多热带气旋(TC)从西北太平洋(WNP)生成,途经吕宋海峡(LS)进入我国南海(SCS)北部。 统计分析表明这些途经吕宋海峡的热带气旋(LSTC)强度发展具有明显的月变化。大多数的LSTC在8月和9月期间,进入我国南海北部后持续增强;而在6月和7月,以及10月和11月期间进入南海后则倾向于减弱。此外,9月份期间的LSTC与8月份相比,在进入南海北部更容易加强。这表明9月份的南海北部大气和海洋环境更有利于TC的强度发展。文章对比了影响热带气旋强度发展的海洋和大气环...

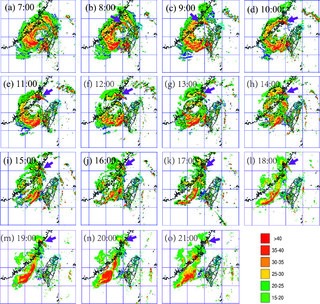

6月27日,清华大学地球系统科学系林岩銮教授作为第一作者和通讯作者在《美国气象学会会刊》(Bulletin of the American Meteorological Society)发表了题为《龙王台风涡旋罗斯贝波导致的长时间雨带分析》(A long-lasting vortex Rossby wave-induced rainband of Typhoon Longwang (2005))的研究论文。该研究利用高分辨率雷达及地面观测数据,结合模式模拟,分析了2005年台风“龙王”在福建登陆时引起的一次长周期台风雨带过程,发现该雨带的动力触发和维持是由涡旋罗斯贝波引起的。这一新发现对提高我国台风降水预报和防灾减灾有很好的借鉴和指导意义。 2005年,台风“龙王”在福建登陆时引起沿岸地区难以预料的超强降水过程。其中,在长乐最强降水强度达到每小时152毫米。由于台风预报不够准确和及时,在福州造成96人死亡。鉴于“龙王”台风给台湾和福建地区带来的巨大损失,“龙王”从此在西北太平洋台风名单中被移除(西北太平洋台风命名采用循环方式,因...

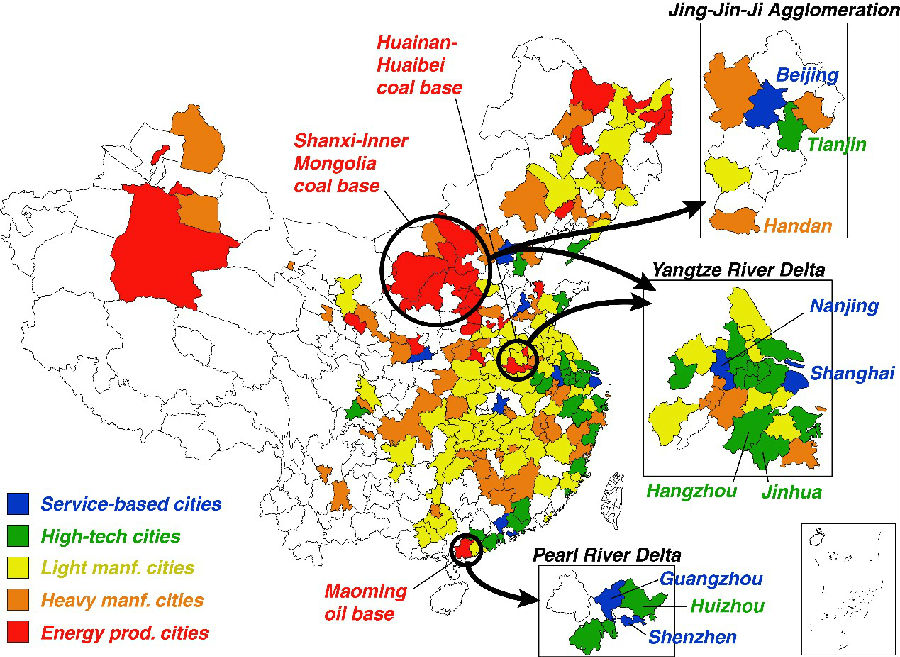

自21世纪初加入WTO以来,我国经济受全球贸易一体化的影响迅速增长,各地市的工业化进程也逐渐加速。城市作为政策执行与落实的基本单元,是气候变化减缓的核心。如何在快速工业化的进程中减少化石能源消费与二氧化碳排放备受关注。 6月27日,地球系统科学系关大博教授课题组在《科学》子刊《科学·进展》(Science Advances)发表题为“City-level climate change mitigation in China”的研究论文,探讨中国180余城市的工业化进程,以及城市对中国气候变化减缓的贡献。研究团队历时两年编纂了我国182个城市的二氧化碳排放清单,结合经济数据分析了我国城市所处的不同工业化阶段,揭露了不同阶段城市间的相互依赖关系。 该研究基于CEADs开发的城市尺度碳排放清单编纂框架。城市清单包含17种化石燃料以及7种工业过程的相关排放,涵盖农业、工业、服务业、居民生活消费等在内的46个社会经济部门,与国家、省区级排放清单保持高度的一致性、比较性、具有相同核算口径...

5月14日,地球系统科学系博士生鲁晨曦在《npj-气候与大气科学》发表题为“中俄天然气协议对中国能源消费量,碳排放量,颗粒物污染量的影响”(The effects of the China–Russia gas deal on energy consumption, carbon emission, and particulate matter pollution in China)的文章。通讯作者为清华大学地学系Sergey Venevksy副教授和中央民族大学经管院曹世雄教授。 文章通过引入四种代表性浓度路径(RCP)情景,对比测算有中俄天然气协议(协议内容:俄罗斯从2019年起,每年供应380亿立方米天然气给中国,持续30年,总价4000亿美元)和没有天然气协议这两种情况下,对中国2020年,2030年,2040年和2050年能源消费量,碳排放量和PM2.5,PM10排放量的影响。研究表明,中俄天然气协议对中俄双方是一种双赢的合作方式;对于中国,在RCP8.5, RCP6.0和RCP4.5这三种情景下,中俄天然气协议的存在会降低未来的能源消费量,碳排放量和PM2.5,PM10排放量,但是随着...

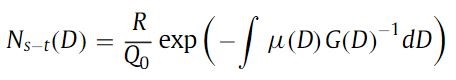

5月9日,生态学博士生周建在《理论生物学》在线发表题为“Will Forest Size Structure Follow The -2 Power-Law Distribution under Ideal Demographic Equilibrium State”的研究论文,对生态学代谢理论提出的森林胸径的-2次方幂律分布提出了质疑。地学系林光辉教授为论文通讯作者。 生态学代谢理论是基于生物个体代谢速率与个体大小之间的幂律关系进行尺度外推,试图解释生物种群、群落和生态系统尺度上各种大小数量关系的一套理论,自1997年由West,Brown和Enquist提出以来,在生态学领域产生了颇为广泛的影响。根据植物个体代谢速率正比于其茎杆直径平方的关系,Enquist等人提出了植物种群自疏过程中数量和个体大小的-2次方关系以及森林达到稳态结构时树木胸径的-2次方幂律分布。 周建的研究质疑了森林自疏和稳态胸径分布结构在大小-数量关系上的一致性,通过严格的数学证明,该论文指出树木个体代谢速率与胸径之间的+2次方关系与森林的-2次方幂律分布是相互...

4月19日,地学系博士生周建以第一作者身份在《农林气象》在线发表题为“The relationship between soil CO2efflux and its carbon isotope composition under non-steady-state conditions”的研究论文,揭示了土壤呼吸过程中碳同位素扩散分馏的基本规律。地学系林光辉教授为文章通讯作者。 土壤呼吸释放的CO2碳同位素比值信号,是追踪碳循环过程的重要途径。以往大多数相关研究中,通常利用对土壤呼吸同位素信号的拆分来推算不同呼吸源在总呼吸中的贡献比例。但实际上,只有在稳态条件下土壤释放的CO2碳同位素比值才等于呼吸代谢产生的CO2碳同位素比值。如果CO2在扩散过程中发生了同位素分馏,释放出来的碳同位素比值不再等于代谢产生的碳同位素比值,传统拆分方法就将不再适用。 利用赛默飞公司(Thermo Fisher)提供的Delta Ray激光同位素分析仪,周建,吴耕泓,杨子尧等在对深圳的温室模拟红树林生态系统的呼吸测定中,发现了远超出正常范围的土壤呼吸碳同...

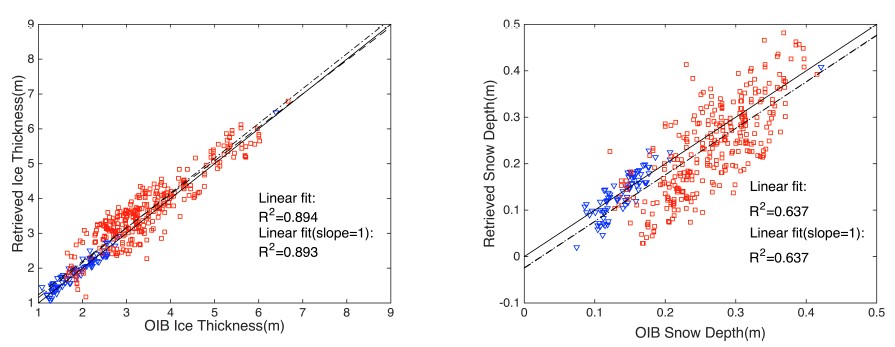

3月22日,地学系博士生周璐作为第一作者、导师徐世明助理教授作为通讯作者在《 The Cryosphere》“冰冻圈”杂志发表题为“On the Retrieval of Sea Ice Thickness and Snow Depth using Concurrent Laser Altimetry and L-Band Remote Sensing Data”的学术论文,并入选《The Cryosphere》亮点论文(Highlight Article),该刊每年遴选出12篇左右优秀论文作为亮点论文。文章提出了一种创新的数据融合算法,通过将激光高度计卫星和L波段被动微波遥感卫星数据进行结合,同时反演海冰厚度和冰上积雪厚度这两个关键参量,并可有效降低现有依赖单颗卫星算法的反演误差。 海冰厚度和冰上积雪是极地冰冻圈水循环的重要参数,其在气候变化研究、同化及导航实际应用中具有十分广泛和重要的应用。传统海冰厚度反演基于高度计卫星,其精度主要受限于对冰上积雪的估计。目前国际上广泛使用的海冰厚度的观测资料是基于气候态观测或者再分析资料的冰上积雪厚度数据,这些积雪厚...