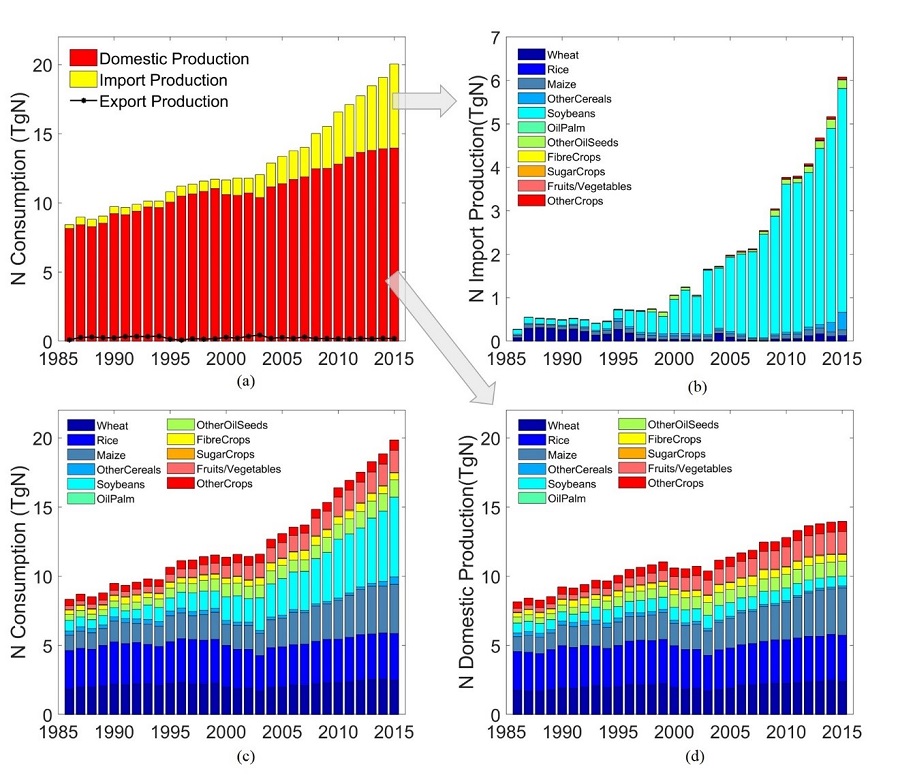

9月20日,地学系博士生黄国锐在《环境研究通讯》(Environmental Research Letter)发表题为《中国农业进口以满足国内饮食需求的环境和社会经济因素权衡》(The environmental and socioeconomic trade-offs of importing crops to meet domestic food demand in China)的论文,探讨中国农业贸易在环境社会经济影响下的新视角。 随着全球人口不断增长,满足人们饮食需要是当今世界面临的重大挑战。中国拥有占世界22%的人口,但仅有7%的全球耕地面积。为提高农作物产量,很多国家广泛使用化肥,但却造成了较为严重的环境问题。随着中国经济和社会快速发展,人们的饮食结构发生巨大的变化,中国逐年增加农产品进口以满足人们日益增长的饮食需求,日益增长的农业贸易对中国和全球也产生了不同的影响。 针对这一问题,黄国锐等人通过整理和分析1986-2015年中国农作物消费和全球农业贸易数据,科学定量的评估农产品进口对于中国和全球社会经济环境的影响。研究发现农...

9月25日,清华大学地球系统科学系(以下简称“地学系”)张强教授研究团队在《自然·通讯》(Nature Communications)在线发表题为《中国居民消费与空气污染健康影响的不平等性》 (“Inequality of household consumption and air pollution-related deaths in China”)的论文,首次定量了我国城乡居民消费引起的PM2.5污染及相应的健康损失,并揭示了居民消费与空气污染健康影响之间的内在关联。 根据世界卫生组织估计,与PM2.5相关的空气污染导致中国每年过早死亡人数达到100万以上。城乡居民生活中直接消费的化石燃料(用于炊事、取暖、出行等)是我国大气污染的重要来源;而居民生活中消费的各类产品和服务中隐含的大气污染物排放(即产品生产和运输过程中产生的排放)也对空气质量和人群健康产生重要影响。由于消费水平和消费结构的差别,不同地区、不同收入水平人群消费引起的空气污染及健康损失也存在巨大差异。 针对这一问题,张强教授研究组领导的研究...

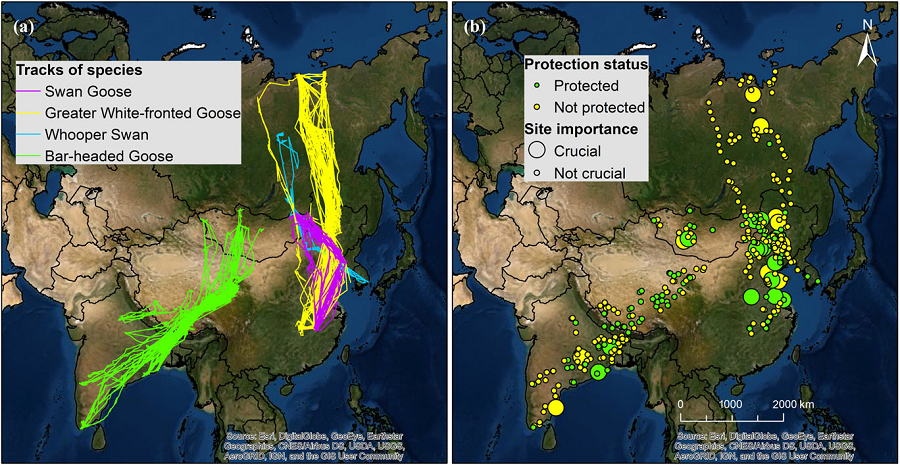

——提出基于网络分析的迁徙鸟类栖息地优先保护策略 2019年8月,地学系宫鹏、司亚丽研究小组在保护生物学领域顶级期刊《Conservation Biology》上在线发表了题为“A network approach to prioritize conservation efforts for migratory birds”的研究论文,提出了基于网络分析的迁徙鸟类栖息地优先保护策略。 栖息地丧失导致的迁徙鸟类繁殖地和非繁殖地隔离会引发迁徙网络的瓦解。理论上,取决于该栖息地在迁徙廊道里的重要性,不同栖息地节点的丧失会对迁徙网络造成不同的影响。有的节点丧失导致种群数量下降,有的甚至导致物种灭绝。但目前对迁徙网络连通性以及栖息地丧失对迁徙网络影响的理解还不完善,对栖息地的优先保护还停留在依据单一栖息地本身特征阶段。 本研究基于东亚东澳大利亚和中亚迁徙路线上4种迁徙鸟类物种的GPS追踪数据,分别构建了迁徙网络,并提出了基于栖息地丧失和网络指标来衡量迁徙物种迁徙网络连通性的方法体系。研究组通过节点去除法...

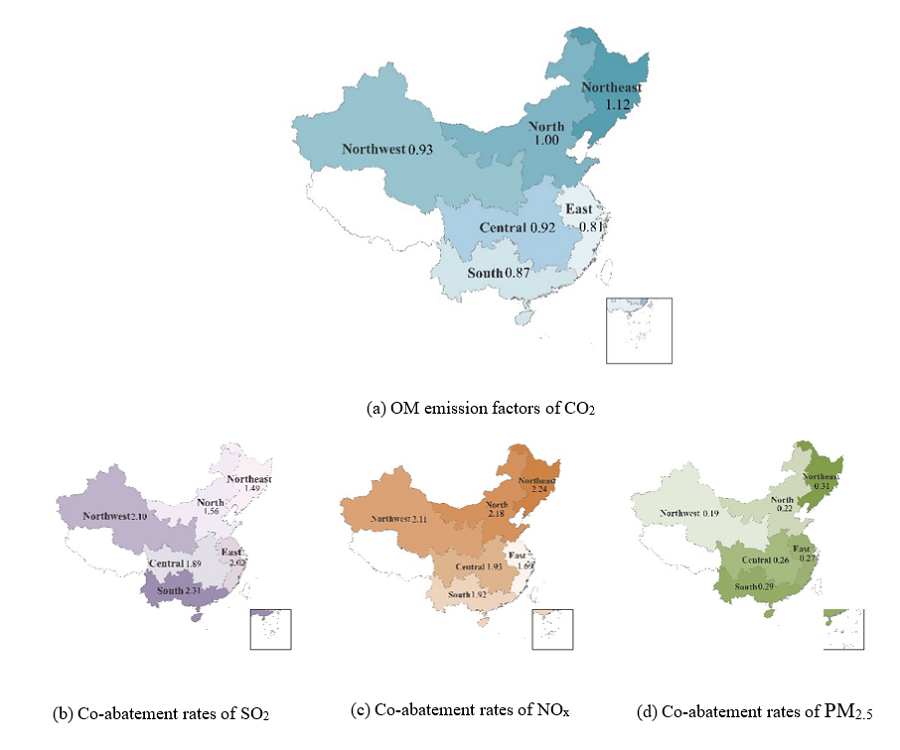

7月16日,地学系硕士生曹超纪作为第一作者,导师蔡闻佳作为通讯作者,在期刊《应用能源》《Applied Energy》上发表题为“Incorporating health co-benefits into regional carbon emission reduction policy making: a case study of China’s power sector”的研究论文。文章合作者还包括地学系白玉琪副教授、崔学勤博士后、博士生邓铸。文章指出不同地区减排相同量的二氧化碳带来的健康协同效益存在差异,并给传统意义上的减排决策依据选择提出了新的建议——碳减排决策应该考虑公众健康。 目前,虽然国家已对电网进行了区域划分,但这并不表示电网之间的运行是彼此独立的。中国电力普遍存在跨区传输现象,且跨区输电的比例正在逐年提高,这使得电力与健康相关度的衡量变得极其复杂。另外,电网中的电是混合电,是将火力、风力、水力、潮汐能等不同发电方式产生的电能放在一个电网里,导致使用者无法区分来源。这意味着,如果一个电网采用清洁能源替代火力发电...

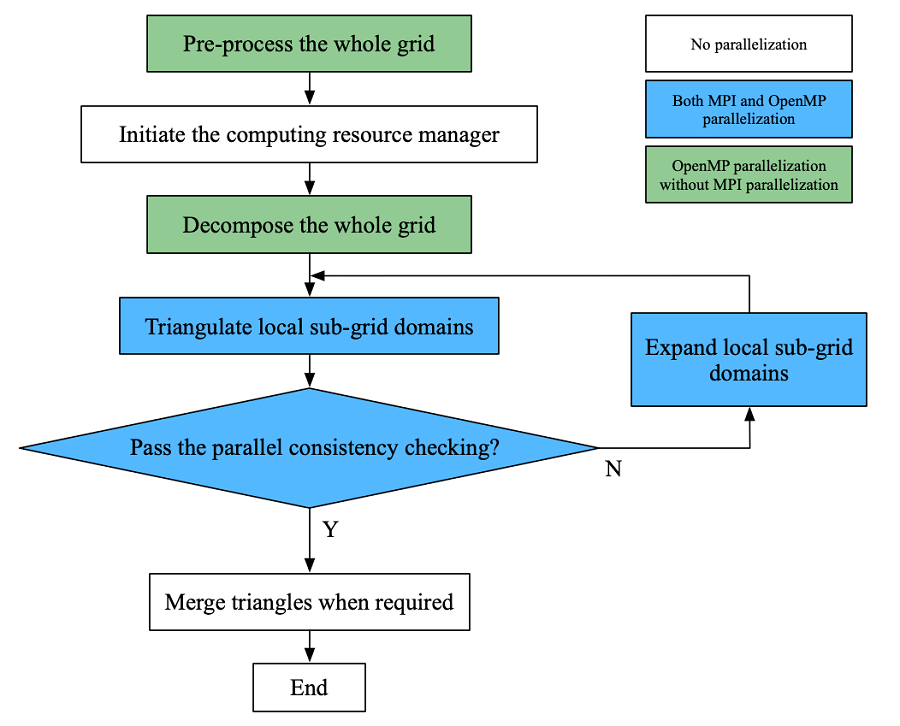

7月26日,地学系耦合器组硕士毕业生杨昊禹为第一作者,在地学高影响期刊《Geoscientific Model Development》(GMD)上发表题为“PatCC1: an efficient parallel triangulation algorithm for spherical and planar grids with commonality and parallel consistency”的研究论文。地学系刘利副教授、博士后李锐喆作为该文通讯作者,文章合作者还包括地学系博士后张诚,博士生孙超、于馨竹、于灏,王斌教授和水文气象中心的张志远博士。 图:PatCC1算法流程图 该论文介绍了地学系耦合器研究组最新研制的水平网格并行三角化算法PatCC1(三角化是计算机图形学的基础算法,也经常应用于地球系统模式领域),其特色在于:不仅比国际上已有并行三角化算法运行快很多(在相同并行度下),而且同时保证了最好通用性(能处理各种水平网格)和并行一致性(在不同并行设置下的三角化结果完全相同,避免了其他并行三角化算法并行剖分边界拼接的问题)。算法源代码(可通过...

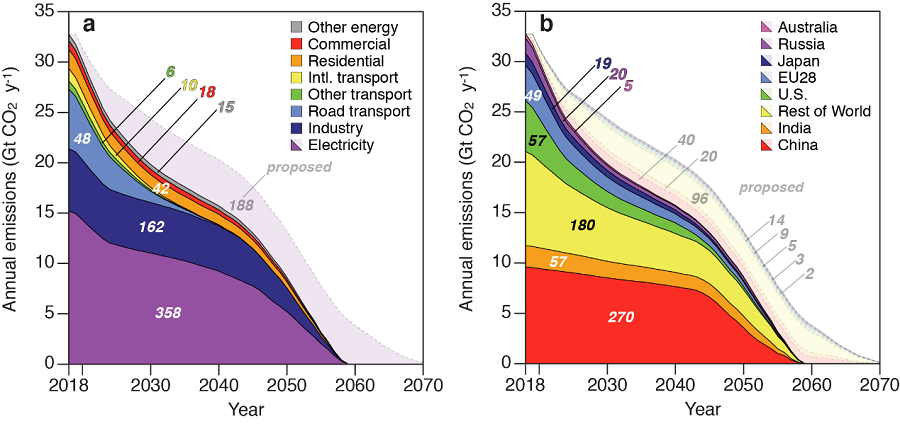

8月15日,由清华大学地球系统科学系张强教授课题组和加州大学尔湾分校史蒂文·戴维斯(Steven J. Davis)副教授组成的国际联合研究团队在《自然》(Nature)期刊发表题为《现有能源基础设施锁定排放威胁1.5℃气候目标》(“Committed emissions from existing energy infrastructure jeopardize 1.5 °C climate target”)的论文,首次全面评估了现有和拟建能源基础设施的“碳锁定”效应,指出现存的高碳设备锁定排放将严重威胁1.5℃温控目标,以及全球向低碳社会转型的紧迫性。 政府间气候变化专门委员会(IPCC)于2018年10月8日发布《IPCC全球升温1.5℃特别报告》(以下简称《报告》)。《报告》评估了全球地表平均温度升高1.5℃可能带来的影响以及实现1.5℃温控目标的减排路径,指出如今全球地表平均温度较工业化前水平上升约1℃,1.5℃温控目标下全球仅剩余420-580 Gt CO2的排放空间(50%-66%置信区间),而当前我们一半以上的能源来自从地壳深处提取的化石燃...

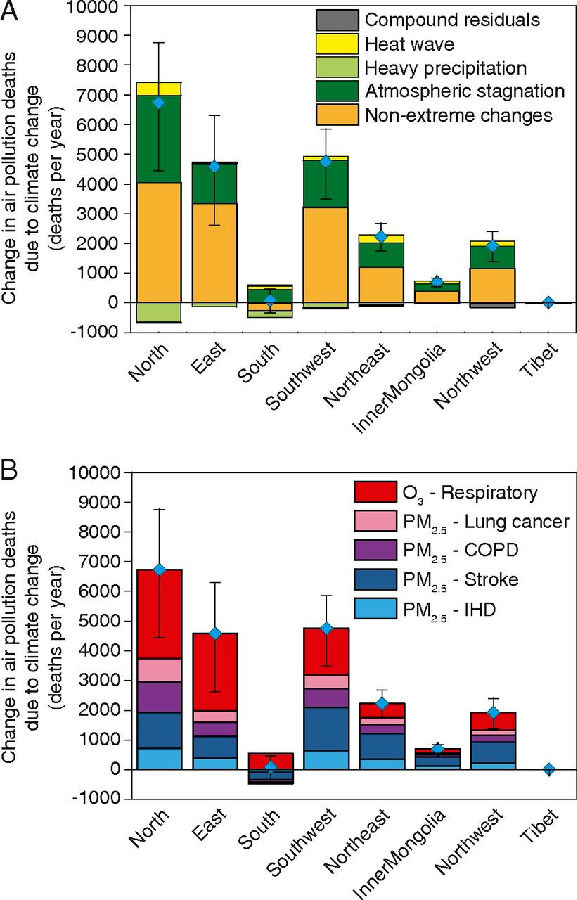

8月12日,清华大学地球系统科学系张强教授研究组在《美国国家科学院院刊》(PNAS)在线发表题为《气候变化对中国未来空气质量和人群健康的影响》 (“Impacts of climate change on future air quality and human health in China”)的论文,揭示了未来全球增温背景下气候变化对我国细颗粒物(PM2.5)和臭氧污染的影响及相应的健康损失。 近年来我国多地出现雾霾天气,空气污染及由此造成的健康损害引起了社会各界的广泛关注。为打赢蓝天保卫战,政府实施了一系列污染治理措施,以期通过污染物减排改善空气质量。然而在大气污染物排放之外,空气质量也受到气象条件变化的影响。在气候变化背景下,未来不利气象条件出现的频率可能会增加,进而导致空气质量恶化并影响人群健康。 针对这一问题,张强教授研究组领导的国际联合研究团队通过耦合全球气候模式、区域空气质量模型和健康效应模型,定量评估了2050年全球气候变化对我国空气质量和人群健康的影响。研究发...

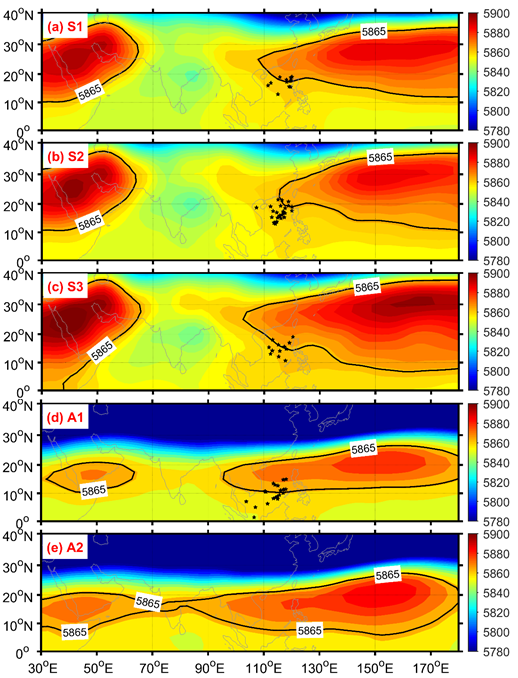

6月5日,地学系博士生李宏作为第一作者,导师徐芳华副教授作为通讯作者,在地学高影响期刊《地球物理研究-大气》《Journal of Geophysical Research – Atmosphere》上发表题为“Subtropical High affects interdecadal variability of tropical cyclone genesis in the South China Sea”的研究论文。文章合作者还包括我系已毕业的孙晶茹博士、地学系林岩銮教授、Jonathon Wright副教授。文章指出在南海热带气旋(TC)频发的夏秋季节,副热带高压(西太副热带高压和北非高压)的东西移动影响南海TC的年代际生成频率。 夏秋两个季节是南海TC频发的季节。文章研究了1982-2015年间南海TC生成频率(TCGF)的年代际变率。南海TC夏季主要在13°N以北的海域生成,而秋季则主要在13°N以南的海域生成,这与台风生成指数(GPI)的气候态分布比较一致。值得注意的是,夏季南海的TCGF在1982-1993和2003-2015相对较低,而在1994-2002则相对较高。秋季,TCGF显示了21世纪初(2...