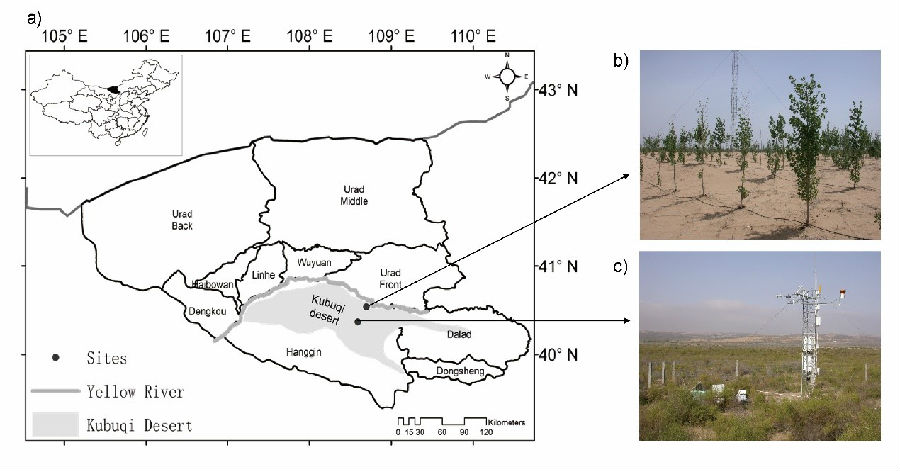

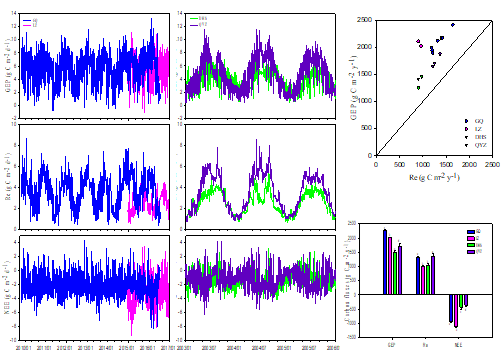

发现内蒙古库布齐沙漠大规模造林对地表温度具有显著影响 1月29日,地球系统科学系博士生王黎明在《地球物理研究-大气》(Journal of Geophysical Research – Atmospheres)发表论文《Response of Surface Temperature to Afforestation in the Kubuqi Desert, Inner Mongolia》。该研究利用内在生物物理机制(IBPM)定量分析了不同生物物理因子产生的具体影响大小及其昼夜和季节动态,并发现内蒙古库布齐沙漠区域的大规模造林对地表温度具有显著的影响,还阐明了造林对地表温度产生影响的机理,可为大规模造林提供了理论依据。论文通讯作者为地球系统科学系林光辉教授和耶鲁大学李旭辉教授。 图1 研究区域和样地照片。 该研究在原有的IBPM理论基础上进行了改进,添加了向下长波辐射、地表热通量和空气温度变化相关项,并对能量不闭合进行了校正,极大的提高了IBPM理论计算的准确性。 图2 半小时尺度上观测到的地表温度变化(ΔTs)和通过IBPM理论计算得到的地表...

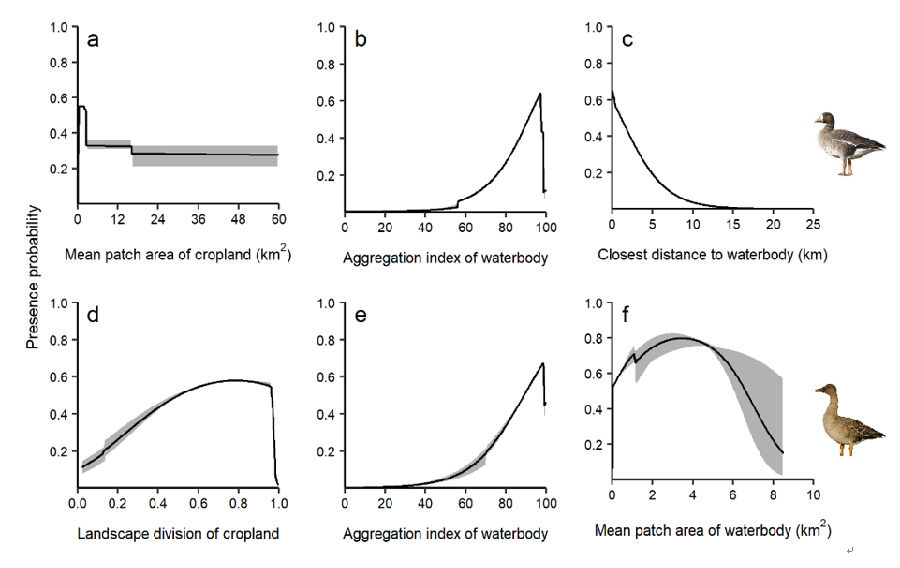

发现东亚水禽依据景观特点并遵循多尺度机制对其栖息地进行选择 1月4日,地球系统科学系硕士生张文远为第一作者,司亚丽副教授为通讯作者在《生态指标》(Ecological Indicators)发表题为“东亚水禽春季核心停歇地的多尺度栖息地选择”(Multi-scale habitat selection by two declining East Asian waterfowl species at their core spring stopover area)的研究论文。该文的合作作者还有中国科学院动物所李欣海副教授和地学系俞乐副教授。该文运用卫星追踪数据,对两种在东北停歇的水禽(白额雁和豆雁)的栖息地选择过程进行分析。文章将水禽的栖息地选择过程分为三个尺度:景观尺度,觅食尺度和夜宿尺度,提出并验证了水鸟在栖息地选择过程中遵循多尺度的过程,即在景观尺度的上主要依据粗略的景观特征来选择适宜栖息地,而在觅食和夜宿尺度上则依据精致的景观特征。 生物对环境的响应是一个跨尺度的过程,从单一尺度出发得到的结论会导致对其中生态因子的过...

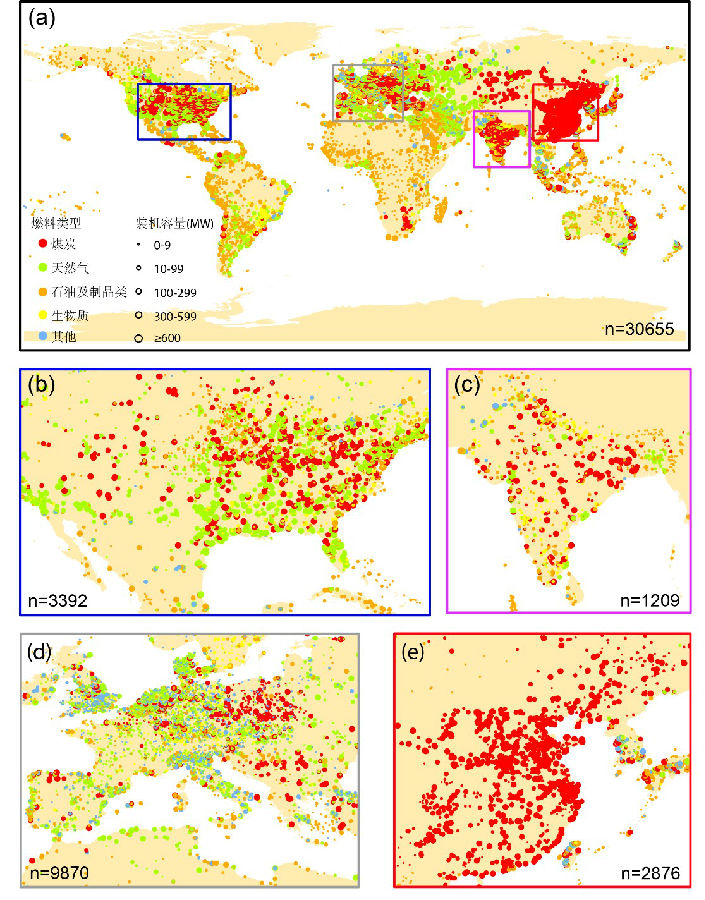

1月8日,清华大学地球系统科学系(以下简称“地学系”)张强教授研究组在《自然——可持续发展》(Nature Sustainability)期刊创刊号上发表了题为《全球高污染发电机组的靶向治理》 (“Targeted emission reductions from global super-polluting power plant units”)的论文,首次在全球尺度上建立了以机组为单元的电力行业大气污染物排放数据库,并在此基础上识别出高污染发电机组及其对全球大气污染物排放的重要贡献。《自然——可持续发展》同期发表了题为《小机组,高排放》(“small and bad”)的新闻评述,对这一工作给予了高度评价。 化石能源使用过程中排放的温室气体及大气污染物对气候变化、空气质量和人体健康造成严重影响。电力行业的化石能源消费量约占全球消费总量的50%左右,是全球温室气体减排和大气污染控制的最主要目标之一。可监测、可报告、可核查是国际社会对于污染源排放和减排监测的基本要求,然而由于相关基础数据长期不透明、不公...

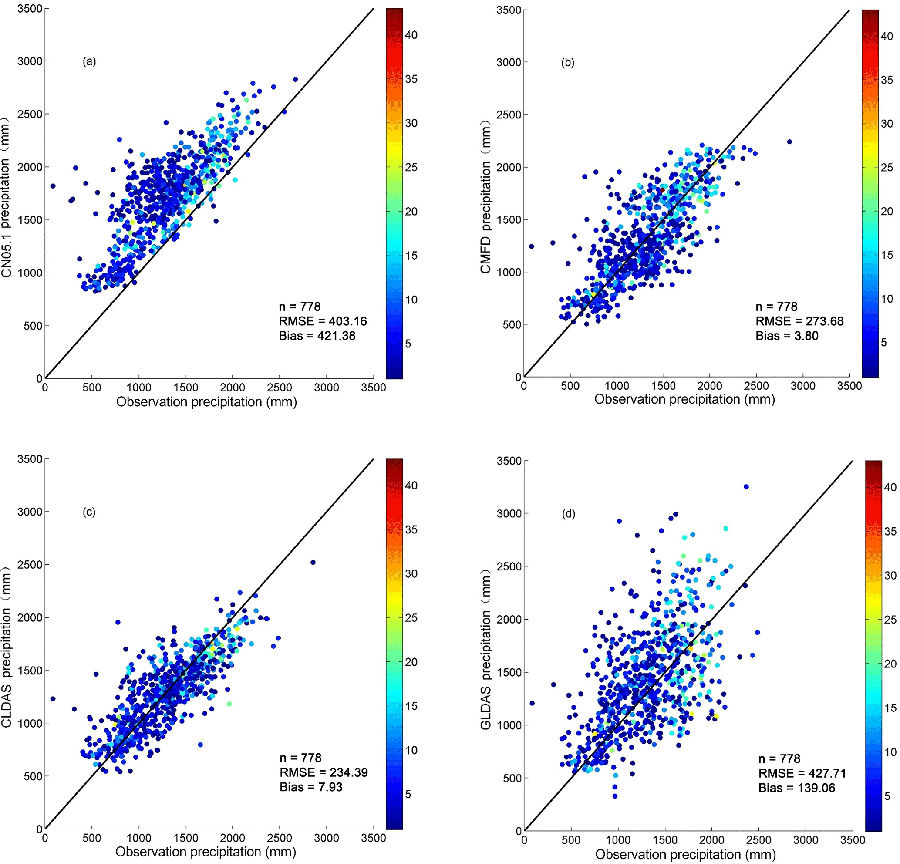

近日,地学系2016级硕士生杨帆作为第一作者在“ Hydrology and Earth System Science”期刊上发表题为“Evaluation of multiple forcing data sets for precipitation and shortwave radiation over major land areas of China”的论文,利用独立的站点数据对目前国内外常用的驱动数据集中降水、短波辐射两个变量在中国区域的表现进行了系统性评价(本研究不包含南海区域)。地学系卢麾副教授为本文的通讯作者。 降水和短波辐射作为生态系统重要的水和能量来源,是陆面过程、气候变化等研究中的重要输入参数。而传统的站点观测方法受到站点数量和分布位置的限制,不能满足大尺度研究的需要;因此,科学家们利用卫星观测、模式模拟和站点数据制作了一系列的格点化驱动数据集。近年来,中国科学院和中国气象局的科学家分别制作了两套覆盖中国和亚洲区域的驱动数据CMFD (China Meteorological Forcing Dataset)、CLDAS (China Meteorological Administration Land ...

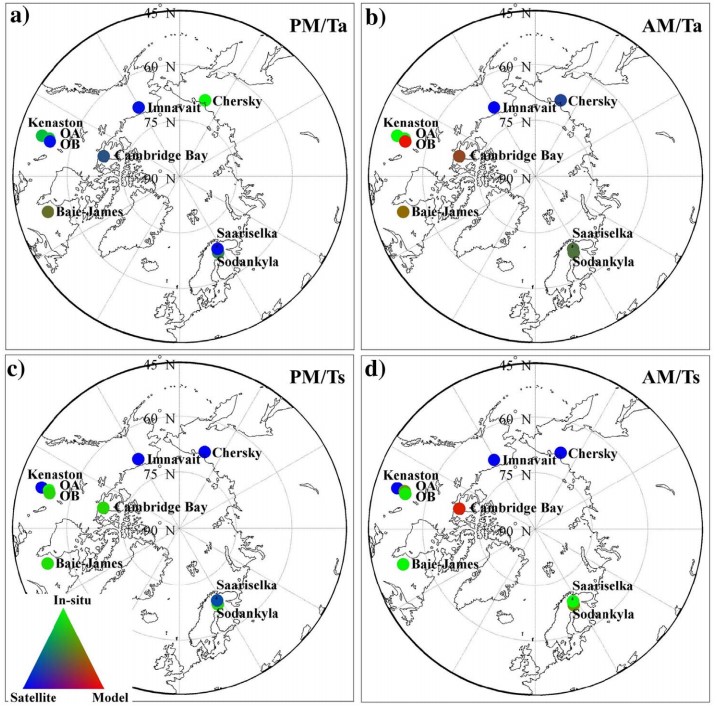

日前,地学系吕浩博博士生作为第一作者,卢麾副教授为通讯作者在《环境遥感》 (Remote Sensing of Environment)上发表题为“Validation of the SMAP freeze/thaw product using categorical triple collocation”的研究论文。哈佛大学的Kaighin A. McColl及麻省理工大学的Dara Entekhabi 教授为文章的共同作者。 陆表冻融状态的改变对区域,乃至全球的大气环境具有重要影响,但是冻融的状态往往较难观测。2015年发射的SMAP(Soil Moisture Active Passive)卫星提供了约36公里分辨率的半球陆表冻融状态评估产品,为冻融的检测提供了数据支持。然而之前基于SMAP卫星或其他卫星的冻融产品进行验证研究时,卫星评估的冻融和站点观测的冻融在空间尺度上存在较大差异。这种站点的点尺度“表达性误差”在代表大尺度空间分辨率的卫星产品时对卫星产品的验证具有一定程度的误差。同时在前人卫星产品验证的研究中,研究者们往往忽略“表达性误差”问题的存在,使得只能...

近日,清华大学地球系统科学系博士生黄从红和杨军副教授与合作者在Remote Sensing上发表了题为“Green Spaces as an Indicator of Urban Health:Evaluating Its Changes in 28 Mega-Cities”的论文,通过可用性和可达性指标评估了2005年至2015年间全球28个特大城市的城市绿地潜在健康效益的变化。 研究问题 城市绿地可以为城市居民带来可观的健康效益。由于特大城市人口众多,城市绿地带来的健康效益尤为宝贵。因此评估这些效益的规模和空间分布对规划和设计城市绿地以产生更多的健康效益非常重要。那么特大城市的城市绿地潜在的健康效益在2005-2015年期间是如何变化的? 方法与结果 针对以上问题,作者选取了分布在18个国家的共计28个特大城市作为研究对象,选取了城市绿地可用性和可达性两个替代指标分别评估其城市绿地潜在健康效益的变化。 1)城市绿地可用性(绿地覆盖率) PUGS是绿地覆盖率,UGS是城市绿地面积,BUA是建成区面积。 图1 城市绿地可用性变...

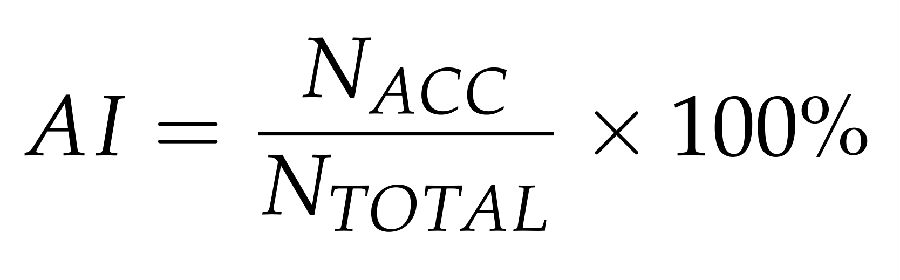

2月15日,地球系统科学系博士生崔晓伟在博士生崔晓伟在农林科学领域权威期刊《Agricultural and Forest Meteorology》发表题为”中国亚热带红树林湿地固碳潜力相对强于陆地森林“(Stronger ecosystem carbon sequestration potential of mangrove wetlands with respect to terrestrial forests in subtropical China)的文章。文章围绕中国亚热带地区红树林湿地与陆地森林的固碳潜力差异分析,利用涡度相关观测技术获取红树林湿地和陆地森林生态系统与大气的CO2交换数据,发现红树林生态系统相对陆地森林具有高生态系统生产力和低生态系统呼吸作用的特征,阐述了红树林湿地固碳潜力高于陆地森林的机理过程。论文的通讯作者为清华大学地学系林光辉教授。 陆地森林在减缓气候变暖中起着重要的”碳汇“作用,同时红树林湿地被认为是碳密度最高的热带生态系统之一。但是关于红树林湿地与陆地森林的固碳潜力的研究较少,目前还未有针对两种生态系统间的固碳潜力定量...

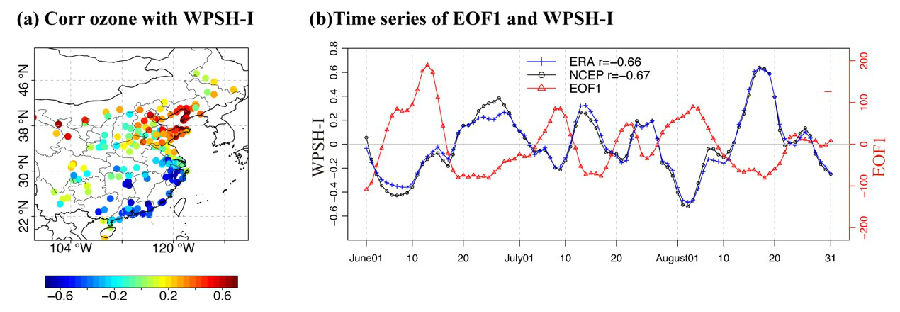

近日,地学系统科学系博士生赵子健作为第一作者,导师王聿绚副教授为通讯作者在《大气环境》(Atmospheric Environment)发表题为“Influence of the West Pacific subtropical high on surface ozone daily variability in summertime over Eastern China”的研究论文,揭示了西太平洋副热带高压对于中国东部地区夏季地表臭氧浓度日变化的影响。 西太平洋副热带高压是东亚季风系统的重要组成部分,其变化能够强烈影响东亚及周边地区的大气环流,进而影响到空气污染状况。目前,只有零星的文章针对东亚季风对中国地区对流层和地表臭氧的影响进行研究。本研究使用环保部最新公布的地表臭氧观测数据,应用了经验正交函数分解(EOF)的统计方法,首次深入分析了西太平洋副热带高压强度指数(WPSH-I)对于中国夏季地表臭氧浓度的影响。研究发现,中国东部夏季地表臭氧浓度日变化的主要成分在空间上显示出显著的南北差异。在时间上,地表臭氧浓度的日变化与西太平洋副...