自21世纪初加入WTO以来,我国经济受全球贸易一体化的影响迅速增长,各地市的工业化进程也逐渐加速。城市作为政策执行与落实的基本单元,是气候变化减缓的核心。如何在快速工业化的进程中减少化石能源消费与二氧化碳排放备受关注。

6月27日,地球系统科学系关大博教授课题组在《科学》子刊《科学·进展》(Science Advances)发表题为“City-level climate change mitigation in China”的研究论文,探讨中国180余城市的工业化进程,以及城市对中国气候变化减缓的贡献。研究团队历时两年编纂了我国182个城市的二氧化碳排放清单,结合经济数据分析了我国城市所处的不同工业化阶段,揭露了不同阶段城市间的相互依赖关系。

该研究基于CEADs开发的城市尺度碳排放清单编纂框架。城市清单包含17种化石燃料以及7种工业过程的相关排放,涵盖农业、工业、服务业、居民生活消费等在内的46个社会经济部门,与国家、省区级排放清单保持高度的一致性、比较性、具有相同核算口径、数据来源、清单格式等。

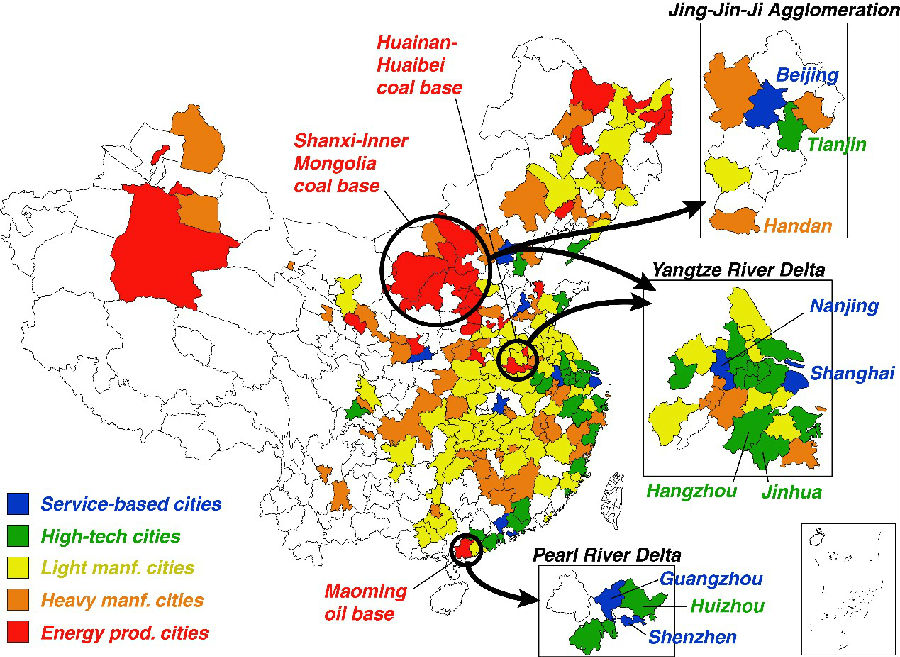

中国1802个城市处于不同经济发展阶段,按照工业化的进程及在全球产业链的分工,此研究将这些城市分成服务业型、高科技产业型、轻工业型、重工业型、能源生产型,五种类别。结果表明,能源生产城市为制造型城市提供能源动力支持,制造型城市为工业化进程后期城市提供生产生活必要的物资。研究提出,将进入工业化后期城市的制造业生产力转移到欠发达地区,虽可在短期内削减发达地区的碳排放,但不恰当的产业转移会引发区域经济萎缩和全国总排放量增加。因此,处于不同工业化阶段城市应制定不同的低碳发展路径。

研究针对182个城市共计7098个工业部门的排放强度进行定量分析,发现我国70%的碳排放来自于强度排名前2.5%的重点排放源(具有高排放强度的城市部门)。通过集中治理重点排放源,提高技术水平,我国城市最高可实现31.4%的碳排放削减空间。同时可以避免不必要的区域间产业转移,保持各城市现有经济发展模式与结构不变。

地学系关大博教授为文章的通讯作者,刘竹副教授为文章的合作者。关大博教授团队博士生单钰理为第一作者,博士后研究员李源为共同通讯作者。

文章信息:

Shan, Y., D. Guan, K. Hubacek, B. Zheng, S. J. Davis, L. Jia, J. Liu, Z. Liu, N. Fromer, Z. Mi, J. Meng, X. Deng, Y. Li, H. Schroeder, H. Weisz and H. J. Schellnhuber (2018). City-level climate change mitigation in China.Science Advances, 4, eaaq0390.

182城市清单下载地址:

http://www.ceads.net/city-level-emission-inventory-by-sectoral-approach/

原文链接:

http://advances.sciencemag.org/content/4/6/eaaq0390