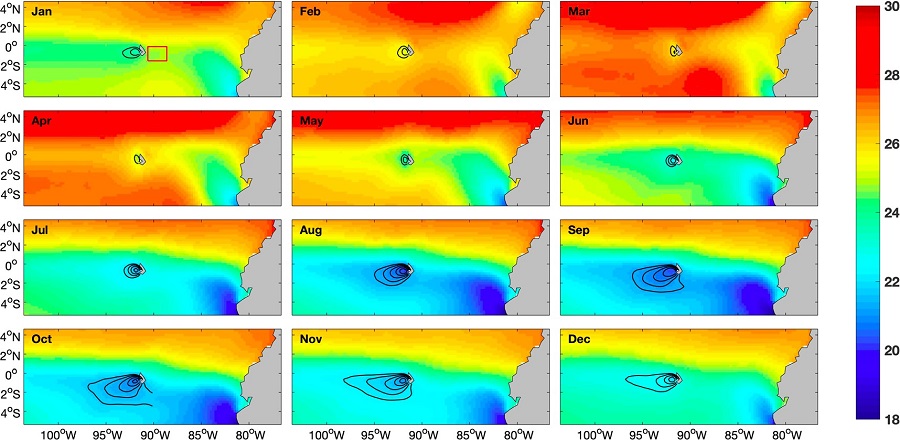

5月7日,地学系博士生陈悦作为第一作者,导师黄小猛副教授作为通讯作者,在地球物理领域权威杂志《地球物理研究-海洋》《Journal of Geophysical Research – Oceans》上发表题为“Seasonal and Interannual Variations of Sea Temperature Influenced by Galápagos Islands in Eastern Tropical Pacific Ocean”的研究论文。文章合作者还包括加拿大贝德福德海洋研究所鹿有余研究员、北海预报中心赵鹏研究员、地学系徐芳华副教授、地学系博士生黄兴。文章提出了一个新的指数来定量化表征Galápagos群岛对于赤道东太平洋海流变化在季节和年际尺度上的影响,并进一步揭示和补充了Galápagos群岛在海气相互作用方面的影响机制。 图1. 1993-2016年OISST v2得到的热带东太平洋海域海表温度月平均场(彩色阴影,单位°C/s).实线标记范围代表由于Galápagos群岛效应造成的海温冷核区域. 赤道东太平洋是主要的海气耦合区域,Galápagos群岛地处89oW和92oW之间,位于东太平洋...

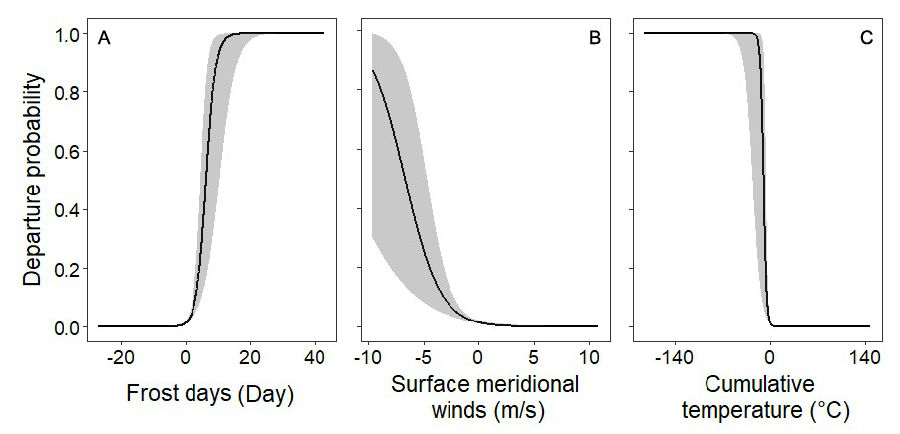

——首次提出并验证“霜冻波假说”,揭示水禽秋季迁徙环境机制 2019年2月,地学系司亚丽副教授研究团队,在期刊《Ecological Indicators》上发表了题为“The frost wave hypothesis: How the environment drives autumn departure of migratory waterfowl”的研究论文。 迁移物候在水禽生活史中起着至关重要的作用。加深对迁徙规律及其环境机制的理解,有助于量化全球气候变化对迁徙水禽的影响。前人研究多关注水禽春季迁徙策略,对秋季迁徙环境机制的理解仍然有限。霜冻是表征寒冷天气、食物和水的不可利用性的显著指标,前人研究发现野鸟禽流感爆发时空格局与霜冻时空变化及水鸟秋季迁徙相关,提出利用霜冻时空变化来预测水鸟秋季迁徙时空格局的可能性和重要性,但是霜冻如何推动候鸟秋季迁徙尚未被量化。 该研究首次提出了秋季迁徙过程中的“霜冻波假说”,即水禽秋季迁徙离开繁殖地和停歇地是由随纬度先后到来的霜冻气候事件主导并推动的。基于2015-2017年9...

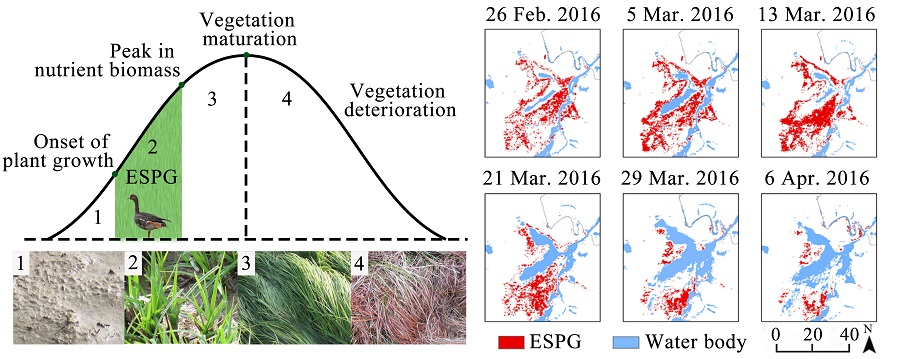

12月12日,地学系博士生魏洁作为第一作者,导师司亚丽副教授作为通讯作者,在期刊《Ecological Indicators》上发表题为“A new satellite-based indicator to identify spatiotemporal foraging areas for herbivorous waterfowl”的研究论文。文章合作者还包括中山大学辛秦川副教授、地学系计璐艳博士后和宫鹏教授。文章提出了一个新的衡量食草水禽食物资源状况的遥感植被指标。 食物资源的分布是影响动物栖息地选择的一个关键因子。对于食草水禽来说,受到消化能力的限制,它们更偏向利用处于生长阶段早期的植被(从春季开始到植被营养生物量最高),以便获得最高的能量摄入率。但是,常用的基于遥感的植被指数仅关注于植被生物量的多少(增强型植被指数EVI)或一段时间内生物量的变化量(diffEVI),而不能完全量化处于早期生长阶段的植被。为了改进食草水禽适宜觅食区的识别,我们提出了一个新的基于遥感的植被指标-早期生长阶段植被(Early-stage plant gr...

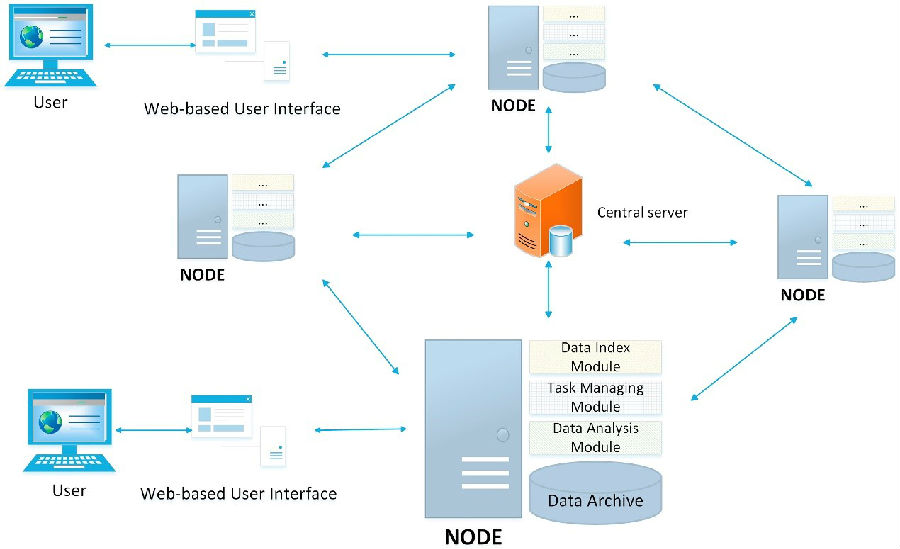

地学系博士生徐灏作为第一作者,李莎作为第二作者,地学系白玉琪副教授,王斌教授和中国气象局国家气候中心吴统文研究员作为共同通讯作者在《Environmental Modelling & Software》在线发表了题为“A collaborative analysis framework for distributed gridded environmental data”的研究论文。 该研究为分布式存储的地学数据提供了简单高效的协同分析方案,将数据分析工作由用户端转移到服务端,从而大大减少了科学用户对本地的存储计算资源的依赖。研究合作者还包括地学系博士生董文浩、黄文誉副教授、徐世明副教授、林岩銮教授和中国气象局的吴芳华、辛晓歌、张莉、王再志等专家。 该论文以气候模式数据为例,以CMIP5数据分析为典型应用场景,完成了方法研究。CMIP5的全球数据总量大约1.5PB,分布式存储于全球大约30个数据中心。PCMDI等提供的模式数据管理和分析方案是:模式数据中心发布数据;ESGF提供中央索引和检索系统;研究用户最后从模式数据中心下载...

清华大学地球系统科学系博士生秦怡为第一作者,导师林岩銮教授作为通讯作者在Wiley旗下期刊《JAMES》发表题为“A Diagnostic PDF Cloud Scheme to Improve Subtropical Low Clouds in NCAR Community Atmosphere Model (CAM5)”的文章。 气候模式已经成为预估未来气候变化的主要手段,但气候模式长期存在的系统偏差,如海洋低云偏少和双赤道辐合带问题,严重影响了我们对未来气候变化预估的可靠性。一系列研究表明,在气候模式中能否准确模拟海洋低云和热带降水的分布对预估未来全球变暖幅度以及极端天气的发生频率等具有至关重要的影响。美国国家大气研究中心(NCAR)的气候模式CESM1.0,是当前国际上最先进的气候模式之一,被广泛应用于气候研究和气候预估。然而,该气候模式在海洋低云和热带降水分布方面,依然存在较大偏差。 在CESM1.0中,云量的计算只依赖于格点的相对湿度以及一个可调节的固定低云形成阈值(Park-RH方案)。这不能反映模式网格内小尺度温...

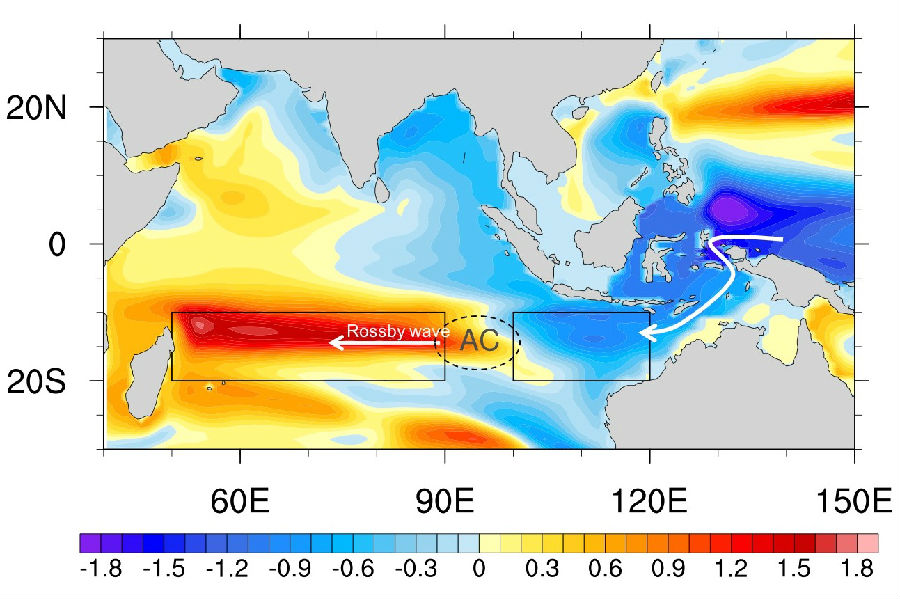

8月,地学系博士生靳晓琳和导师Jonathon Wright副教授在期刊《Journal of Climate》发表题为“Distinct Mechanisms of Decadal Subsurface Heat Content Variations in the Eastern and Western Indian Ocean Modulated by Tropical Pacific SST”研究文章,文章揭示了太平洋对热带南印度洋次表层热含量年代际变率的影响机制。 文章首先分析了海洋再分析资料,发现在热带南印度洋次表层存在纬向偶极子模态,此偶极子模态和中印度洋出现的西向信号传播阻断相关联。进一步研究发现,印度洋的年代际变率受到太平洋的调控,并且太平洋通过不同机制影响东、西印度洋。对于东印度洋,西太平洋风场异常信号通过海洋罗斯贝波和印尼贯穿流影响东印度洋年代际变率。对于西印度洋,太平洋海表温度变化引起沃克环流东移,对流变化产生非绝热加热异常,从而在中印度洋激发异常反气旋环流。在此反气旋的影响下,中印度洋出现埃克曼上升运动,进而激发西向传播的海洋罗斯贝波影...

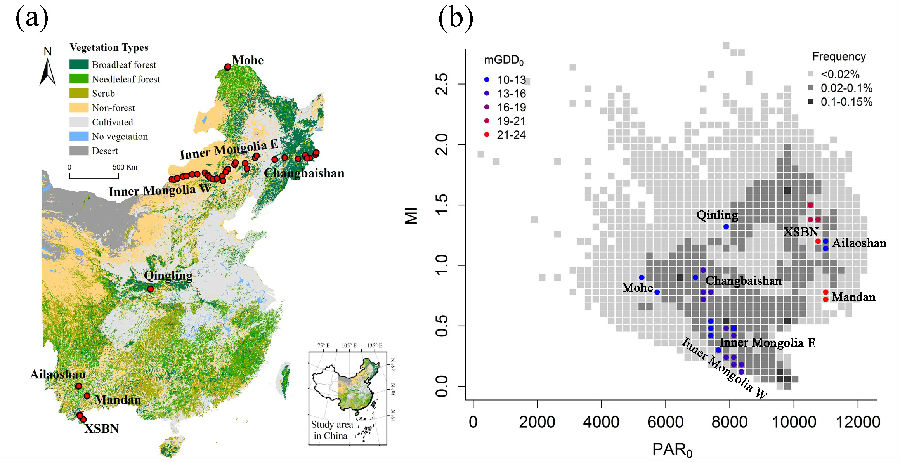

9月12日,林光辉教授课题组在New Phytologist发表了题为“Quantifying leaf‐trait covariation and its controls across climates and biomes”的研究论文。该论文揭示了中国东部植物功能性状的协同变化规律,为植被动态建模和新一代模型构奠定了基础。 研究基于中国48个样地和483个物种的7个重要植物功能性状数据,利用多元分析方法对植物功能性状协同变化及其驱动力进行了分析。研究表明,除了气候因素之外,站点微气候、生活型和属(系统进化)对其变化也起到关键性作用。7个植物功能性状的变化可以归结为四个重要的维度,分别代表植被动态建模的四个重要方面。研究具有重要的生态学和建模意义。 ? 该研究第一作者为地学系博士后杨延征,林光辉教授为通讯作者。共同作者包括地学系新进教师王焓、帝国理工大学、英国皇家学会会士Iain Colin Prentice教授,雷丁大学Sandy Harrison教授,澳大利亚麦考瑞大学Ian wright教授和西北农林科技大学千人计划彭长辉教...

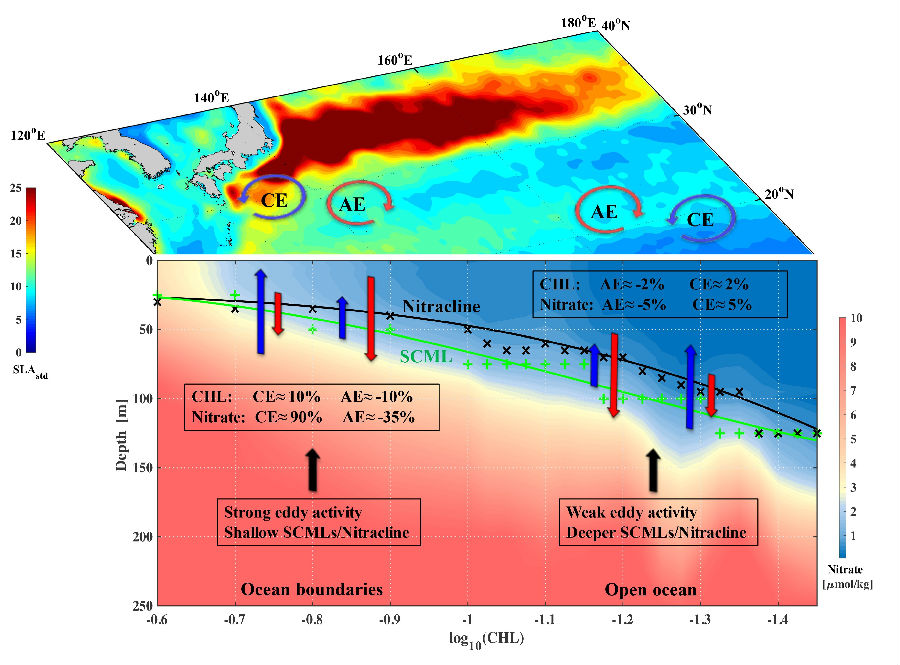

8月14日,地学系博士生黄杰作为第一作者,导师徐芳华副教授作为通讯作者,在期刊《Geophysical Research Letters》上发表题为“Observational Evidence of Subsurface Chlorophyll Response to Mesoscale Eddies in the North Pacific”的研究论文。文章揭示了北太平洋中尺度涡旋引起的海洋次表层叶绿素变化。 中尺度涡旋在海洋中普遍存在,且能够显著影响海洋生物地球化学循环。受限于观测资料的获取,目前对中尺度涡旋生物地球化学响应的研究主要集中于海洋表层。文章收集了大量历史航次观测数据,并结合卫星遥感海表面高度资料,探究了海洋次表层叶绿素对中尺度涡旋的响应。 图1. 北太平洋涡旋引起的叶绿素响应示意图。 结果表明,北太平洋中尺度涡旋引起的海洋真光层内硝酸盐与叶绿素平均变化分别为± 90%与± 10%。受涡旋强度及叶绿素极大层深度影响,真光层内硝酸盐及叶绿素对涡旋响应,从海洋边界区域到开阔大洋逐渐减弱。在寡营养盐的开阔大洋,涡旋内表...