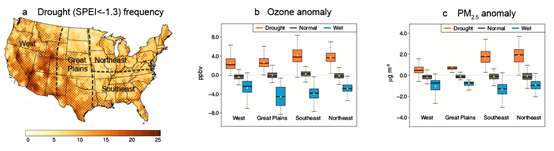

近日,地球系统科学系博士生谢媛宇在大气科学领域权威杂志《大气化学物理》 (Atmospheric Chemistry and Physics)在线发表了题为 ‘’Adverse effects of increasing drought on air quality via natural processes”的研究论文,揭示了干旱加剧对地表空气质量的影响。导师王聿绚副教授是本文的共同第一作者和通讯作者。研究合作者还包括美国地球物理流体动力学实验室(GFDL)明毅教授、美国爱荷华大学王俊教授、哈佛大学博士后沈路以及地学系博士生董文浩。 干旱作为一种气候系统极端状态对农业及水资源的影响受到广泛关注,但是其对地表空气质量的影响却未受到足够的重视。全球变暖导致的陆地区域干旱面积增加和程度加剧对地表主要空气污染物的源汇过程及大气浓度产生极大影响。本文通过分析美国1990-2014年共25年的长期地面观测数据,发现干旱条件下地表PM2.5及O3浓度比非干旱条件分别增加17%和8%。虽然在过去25年美国人为源排放减少约50%,但是干旱条件下...

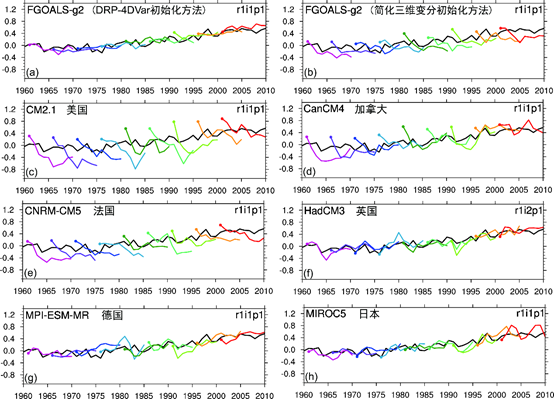

近日,地球系统科学系博士生和玉君在地球科学领域权威杂志“Geophysical Research Letters”发表题为“用一种新的初始化方法减小年代际预测中的初始冲击”(Reduction of initial shock in decadal predictions using a new initialization strategy)的论文。该论文采用王斌课题组自主发展的一种四维集合-变分混合同化方法:DRP-4DVar和气候系统模式FGOALS-g2,在国际上最早建立了基于四维集合-变分混合同化方法的耦合同化系统,该系统在国际上首次具备直接同化月平均海温和海盐观测资料的能力,在年代际预测试验中有效缓解了国际上久未解决的初始冲击问题。论文的通讯作者为清华大学地学系王斌教授。 初始冲击问题是指在进行年代际预测时起报后的前几年出现的从初始时刻的观测态向模式气候态迅速调整的过程,主要由模式的系统偏差以及初值与模式之间的不协调所导致。当采用观测值本身初始化时,由于模式偏差的存在以及所用同化方法性能的限制,预报结果会迅速...

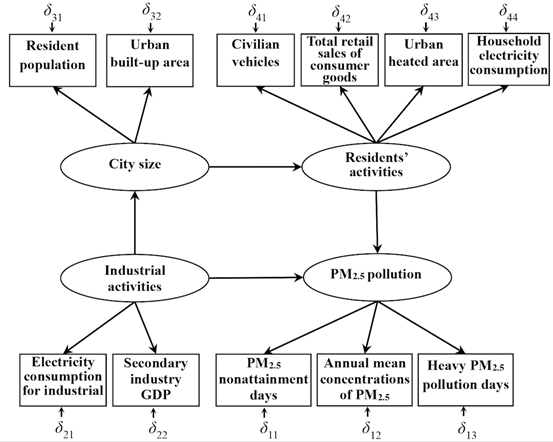

近日,地球系统科学系2016级硕士生姜鹏作为第一作者在《环境污染》 (Environmental pollution)在线发表了题为“The contribution of socioeconomic factors to PM2.5pollution in urban China”的研究论文,揭示了社会经济因素对中国城市PM2.5污染的相对贡献。地学系杨军副教授为文章的通讯作者。 PM2.5污染是目前的焦点环境问题,社会经济活动往往被认为是其主要的影响因素,但从大尺度、多要素来综合考虑社会经济因素对城市PM2.5污染的研究仍相对缺乏。由于对城市PM2.5污染的社会经济根源认识不足,一些政府出台的控制措施常引起公众的争议。 例如,郑州市在2015年夏天通过限制住宅区供电以尽快降低PM2.5排放量,太原市禁止所有露天烧烤等。这些争议下隐藏的科学问题是:采取针对人们的日常生活的措施来控制PM2.5污染是否是具有意义? 针对以上问题,该研究通过构建结构方程模型,从全国尺度分析了工业活动、城市规模和居民活动三类社会经济因素及八个指标...

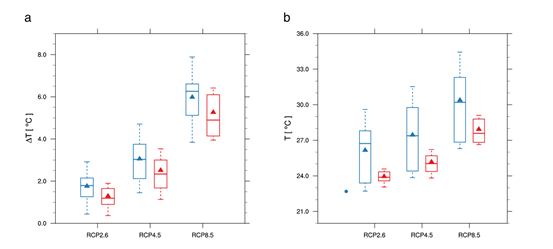

10月12日,由清华大学地球系统科学系(以下简称“地学系”)副教授林岩銮作为通讯作者和第一作者在《自然 通讯》(Nature Communications)发表论文揭示《全球气候模式美国中部干暖偏差原因及对未来预估的影响》(Causes of model dry and warm bias over central U.S. and impact on climate projections)。 全球气候模式已经成为人们理解历史气候变化和预估未来气候变化的主要工具,但模式长期存在的系统偏差极大地影响了我们对未来气候预估的准确性。大部分模式夏季在美国中部大平原地区都有一个干暖偏差。例如,有些模式的暖偏差可达6摄氏度。对于这一现象,研究者们做了大量的工作,并提出各种不同的假设和猜想,但都无确切结论,从而无法判断模式干偏差与暖偏差两者之间的关系。通过同大量观测数据对比,林岩銮发现导致模式干暖偏差的主要原因是由于模式无法正确模拟从美国落基山脉触发形成并往东移的大型对流组织系统,然后通过一系列的陆面与大气相互...

经过近半年的准备和比赛,地学系博士生魏衍雯同学领队负责的“基于神威太湖之光的非线性地震模拟”项目,进入阿美亚洲2017技术探究比赛全国总决赛。 从左至右:何聪辉、陈炳炜、魏衍雯团队项目进入阿美亚洲2017技术探究比赛全国总决赛。 阿美亚洲(Aramco Asia)携手创行(Enactus)于2016年底发起“能源、环境及气候可持续发展”项目,其中“技术探究(Techno Quests)”项目开放给中国地区的在读博士、硕士研究生同学围绕“提高采收率(Reservoir Engineering)”、“地球物理学(Geophysics)”、“地质学(Geology)” 这3个领域的小型实验研究课题进行项目申报,提交项目申请书。该“技术探究”项目旨在鼓励同学们引入试验、应用及尝试创新技术解决方案,以实践阿美亚洲在能源、环境及气候可持续发展的战略责任目标。 来自北京大学、北京化工大学、清华大学、西南石油大学(成都)、中国地质大学(北京)、中国石油大学(北京)、中国石油大学(华东)这7...

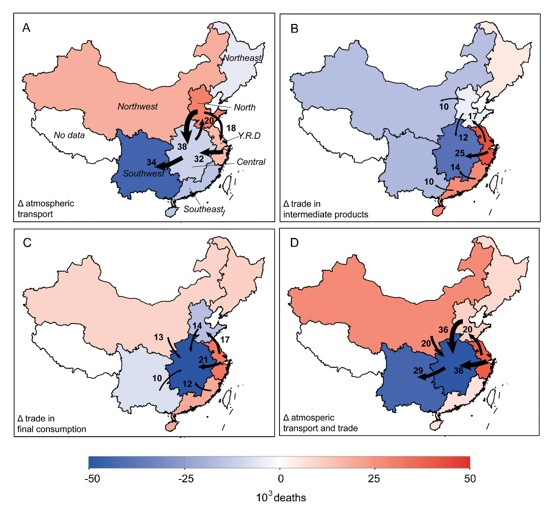

从大气传输和贸易视角揭示中国区域间空气污染健康影响转移 近日,地球系统科学系博士生赵红艳和博士后李鑫为共同第一作者在大气科学领域权威杂志《大气化学物理》 (Atmospheric Chemistry and Physics)在线发表了题为“Effects of atmospheric transport and trade on air pollution mortality in China”的研究论文,揭示了中国区域间大气传输和贸易对区域空气污染健康的影响。地学系张强教授和美国加州大学欧文分校史蒂文·戴维斯(Steven Davis)副教授为文章的共同通讯作者。 全球疾病负担(GBD)研究结果显示,每年室外空气污染导致的中国人口过早死亡高达100万人以上。高能耗、高污染的工业生产和生活排放是中国大气污染的主要来源,而中国不同区域气候条件和经济发展水平等差异巨大。一方面大气污染通过扩散过程导致污染跨区域转移;另一方面,区域间通过产品贸易将相应的污染及健康影响由消费区域转移到产品生产区域。 图1大气传输及贸易对中国七个区...

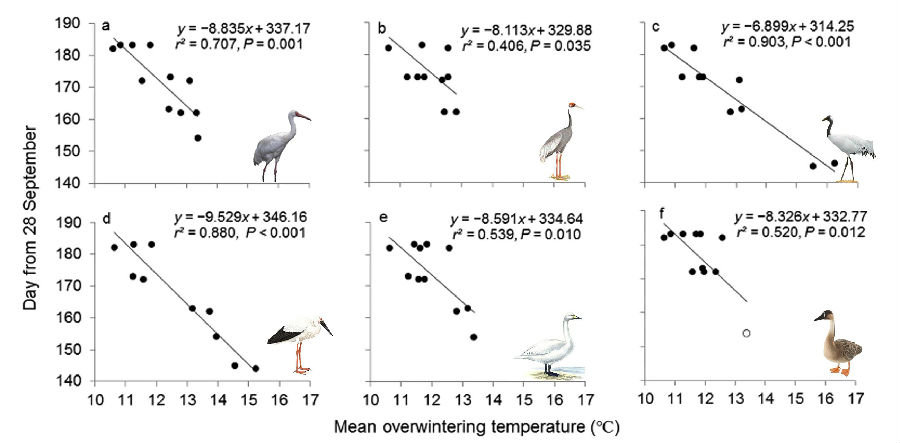

近日,地球系统科学系博士生徐菲为第一作者、司亚丽副教授为通讯作者在《整合动物学》(Integrative Zoology)在线发表了题为“Local temperature and El Ni?o Southern Oscillation influence migration phenology of East Asian migratory waterbirds wintering in Poyang, China”的研究论文。鄱阳湖国家级自然保护区管理局的刘观华局长为论文的合作作者。 气候变化可能导致一系列迁徙物候现象发生改变。譬如全球气候变暖引起早春温度上升导致食物可利用性的改变,有些物种可能无法及时适应气候变化,导致繁殖时间与食物空间资源丰裕期的不重叠,造成种群数量的下降;也有研究认为气候变化使大部分欧洲水禽延迟了秋季迁徙时间。然而当前相关研究多集中于欧美迁徙路线,且重点关注繁殖地温度和候鸟到达时间,东亚迁徙路线及越冬地迁徙物候往往被忽略。对长距离迁徙鸟类来讲,迁徙时间受越冬地、迁徙路线上和繁殖地气候条件的影响差别极大,仅关注繁殖地无法真...

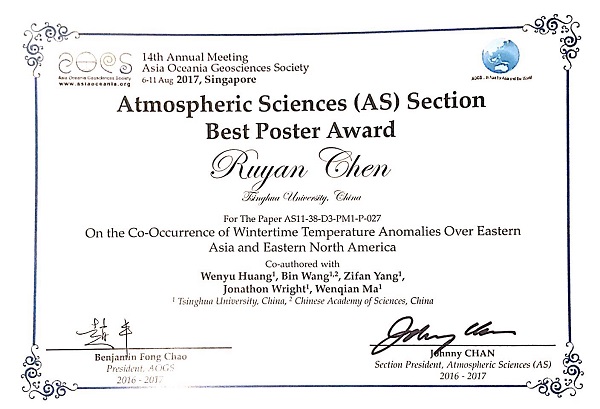

在亚洲大洋洲地球科学学会(Asia Oceania Geosciences Society; AOGS)第十四届学术年会上,由地学系王斌教授和黄文誉助理教授共同指导的硕士研究生陈如彦获大气科学专题(Atmospheric Science Section)最佳墙报奖(Best Poster Award)。 AOGS成立于2003年,是亚洲与大洋洲最重要的地球科学学术组织之一,其每年一度的学术年会为亚洲和全世界地球科学领域的学者搭建了广阔的学术交流与沟通平台。此次第十四届年会于8月6日至11日在新加坡召开,其中大气科学专题收到摘要提交600余份,分口头报告和墙报张贴两种展示形式。基于对展示墙报的科学性、创新性、设计性及展示者对提问的回答进行综合评分,大气科学专题共评选出三个最佳墙报,另有两名获奖者分别来自香港中文大学和台湾大学。 获奖墙报展示了陈如彦同学及其所在课题组的近期研究成果。研究围绕东亚和北美东部冬季温度异常共发性展开,首次揭示了东亚和北美东部的冬季温度异常存在显著的共发性特征;研...