发现东亚水禽依据景观特点并遵循多尺度机制对其栖息地进行选择

1月4日,地球系统科学系硕士生张文远为第一作者,司亚丽副教授为通讯作者在《生态指标》(Ecological Indicators)发表题为“东亚水禽春季核心停歇地的多尺度栖息地选择”(Multi-scale habitat selection by two declining East Asian waterfowl species at their core spring stopover area)的研究论文。该文的合作作者还有中国科学院动物所李欣海副教授和地学系俞乐副教授。该文运用卫星追踪数据,对两种在东北停歇的水禽(白额雁和豆雁)的栖息地选择过程进行分析。文章将水禽的栖息地选择过程分为三个尺度:景观尺度,觅食尺度和夜宿尺度,提出并验证了水鸟在栖息地选择过程中遵循多尺度的过程,即在景观尺度的上主要依据粗略的景观特征来选择适宜栖息地,而在觅食和夜宿尺度上则依据精致的景观特征。

生物对环境的响应是一个跨尺度的过程,从单一尺度出发得到的结论会导致对其中生态因子的过高估计,因此空间尺度在生态学中扮演着重要的角色。多尺度的分析可以为生态格局和生态过程提供理论支撑,同时也可以提供有效的保护和管理策略。无论是国家尺度保护区的建立还是区域尺度上生境的恢复,保护目标的实现都需要根据尺度不同而有所区别。但近年来用多尺度的方法分析鸟类栖息地选择的文章主要集中在森林鸟和草原鸟,关于水鸟的多尺度选择机制还不清楚。水鸟同时也是评估湿地生境质量与健康程度的重要指示生物,而湿地虽然提供了重要的生态系统服务功能,却也是受人类影响最为严重的土地类型之一,因此研究水鸟的栖息地选择可以为湿地管理和保护提供关键信息。另外,研究表明近三十年来东北平原的湿地生态系统退化十分严重,因此研究东北平原上水鸟的栖息地选择过程或可为有效保护冬栖于中国的水鸟种群提供科学依据。

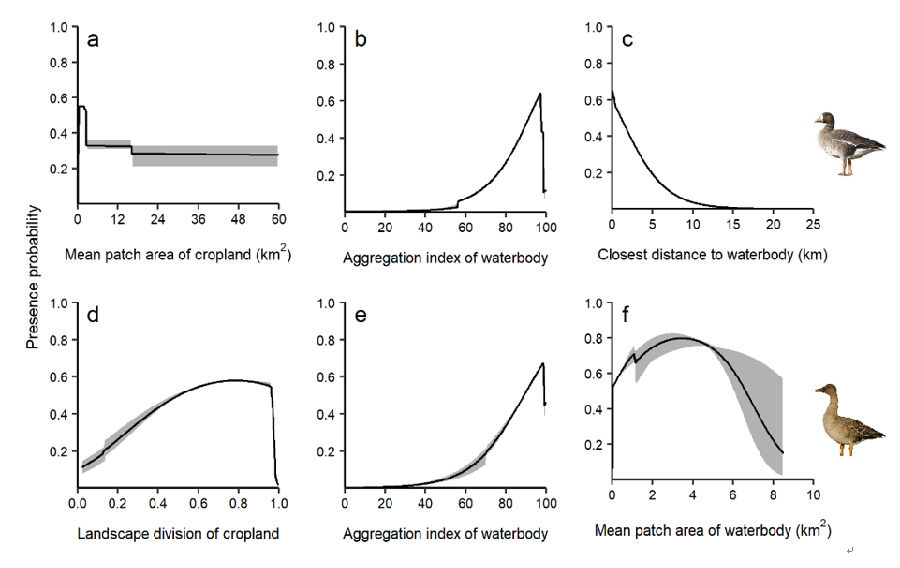

图为觅食尺度上对白额雁(a,b,c)与豆雁(d,e,f)栖息地选择过程影响最重要的三个因子。

研究结果表明,两种水禽在景观尺度上都选择湿地和水体面积比例较大的地区作为栖息地,在觅食尺度上倾向选择高度集中的水体和较为分散的农田,在夜宿尺度上则倾向选择高度连接的湿地和水体。该发现对人类活动密集区的水鸟保护及湿地管理具有重要意义。在制定相应的保护策略时,应兼顾宏观和区域尺度的景观特征,即在宏观尺度上,应着重提高湿地和水体的比例,而在区域性尺度上,应注重提高水和湿地的连接度,同时控制其周围的农田分布和面积。但考虑到提高水体和湿地绝对面积的难度较大,文章建议保护和管理重点应放在区域尺度的景观规划,来提高湿地的承载力。

根据Thomson Reuters2016年文献引用报告,《Ecological Indicators》2016年影响因子为3.898。

论文链接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X17308269?via%3Dihub