节能减排、大气二氧化碳浓度控制和气候变化应对是历届国际气候变化大会包括最新的巴黎气候变化大会永恒的主题。最近,清华大学地球系统科学研究中心(简称“地学中心”)林光辉教授研究组在Scientific Reports在线发表了题为“不同降雨情景下沙漠生态系统土壤自养呼吸与异养呼吸截然不同的迟滞效应现象”(Contrasting diel hysteresis between soil autotrophic and heterotrophic respiration in a desert ecosystem under different rainfall scenarios)的研究论文,发现在不同降雨情景下沙漠生态系统土壤呼吸自养和异养组分对温度升高出现截然不同的响应模式,并阐明了其内在机理。本研究的结果对于认识沙漠生态系统土壤呼吸对温度和降雨变化的响应机制以及更准确预测未来气候情景下荒漠地区土壤呼吸碳通量具有重要价值,可为我国荒漠地区碳汇管理和固碳工程建设提供科学依据。论文的第一作者为地学中心林光辉研究组成员宋维民博士,通讯作者为林光辉教授,合作者还包括中国科学院植物研究所陈世苹研究员和中国林科院荒漠化研究所卢琦研究员、吴波研究员等。本研究得到科技部全球变化重大研究计划(2013CB956600)、中国林业科学院重大科技基础项目(CAFYBB2007008)和国家自然基金委面上项目(31170453)等基金的资助。

土壤呼吸是指土壤释放二氧化碳的过程,即未扰动土壤中产生二氧化碳的所有代谢作用,包括三个生物学过程(土壤微生物呼吸、根系呼吸、土壤动物呼吸)和一个非生物学过程(含碳矿物质的化学氧化作用)。土壤呼吸是陆地生态系统碳循环最重要过程之一,对全球变化特别是气候变暖和降雨格局变化极为敏感,其速率细微的变化都会对全球碳收支产生重大影响,进而反馈于气候变化。当前模拟和预测未来土壤呼吸碳通量时通常使用恒定的温度敏感性值来计算。最新的一些研究表明,在日尺度上土壤呼吸和土壤温度的变化是不耦合的,而是呈类似椭圆的不规则变化趋势,这种现象被称之为“迟滞效应”(Hysteresis effect),即为在相同的温度下白天升温过程中的土壤呼吸速率与夜间降温过程中的速率存在明显差异的现象。已在多种陆地生态系统中观测到这种效应,然而对于其发生机制以及土壤呼吸的两个主要组分(即自养呼吸和异养呼吸)是否也存在迟滞效应仍存在争议。此外,在全球变化特别降雨格局改变情景下,土壤呼吸的迟滞效应如何响应土壤水分变化还缺乏系统的研究。

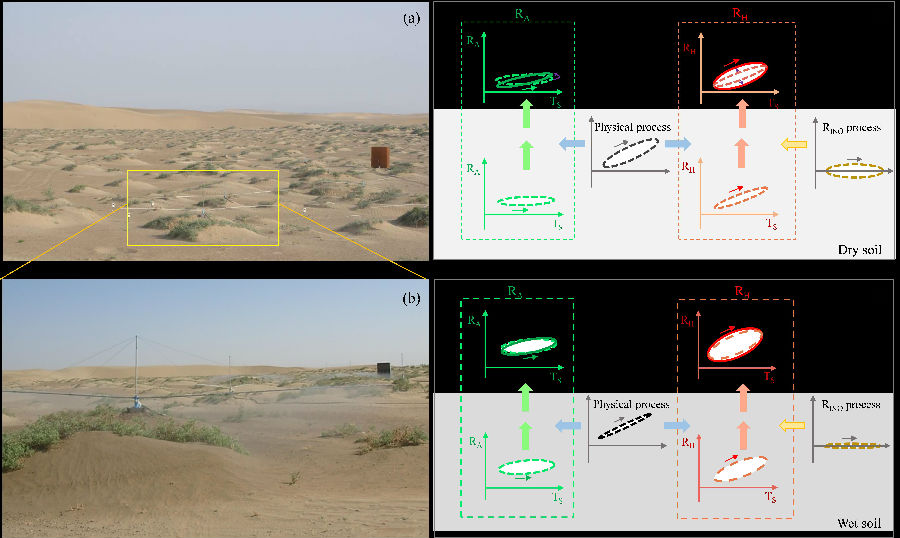

在我国西北(甘肃省民勤县)的荒漠生态系统,该团体建立了一个大型模拟降雨实验系统(见下图),模拟了未来五种不同降雨情景,并系统测定了降雨处理后不同时间尺度的土壤呼吸。他们的研究首次发现在日尺度上土壤呼吸的两种组分即自养呼吸和异氧呼吸均出现迟滞效应现象,但趋势却截然不同:异养呼吸速率随着白天土壤温度的升高而升高和随着夜晚温度的降低而下降表现为顺时针的变化趋势,而自养呼吸则表现为逆时针的变化趋势即夜间速率高而白天速率低。通过模型模拟物理过程的结果(见下图)表明,异养呼吸的迟滞效应主要来源于物理过程特别是热传导的影响,同时该地区特殊的土壤特征造成的化学过程(碳酸盐沉淀和溶解)也是造成该现象的原因;而自养呼吸的迟滞效应不但受物理过程的影响同时也受到植物生理过程即光合产物的阶段性传输的影响。

左图:控制实验样地荒漠生态系统景观(a)和增雨处理(b);右图:干旱(c)和湿润条件下(d)土壤呼吸迟滞效应形成的内在机制示意图

(RA为自养呼吸;RH为异养呼吸;RINO为无机CO2排放;Ts:土壤温度)

附文献连接:

Song, W., Chen, S., Zhou, Y., Wu, B., Zhu, Y., Lu, Q., and Lin, G. Contrasting diel hysteresis between soil autotrophic and heterotrophic respiration in a desert ecosystem under different rainfall scenarios. Sci. Rep. 5, 16779; doi: 10.1038/srep16779 (2015).

http://www.nature.com/articles/srep16779