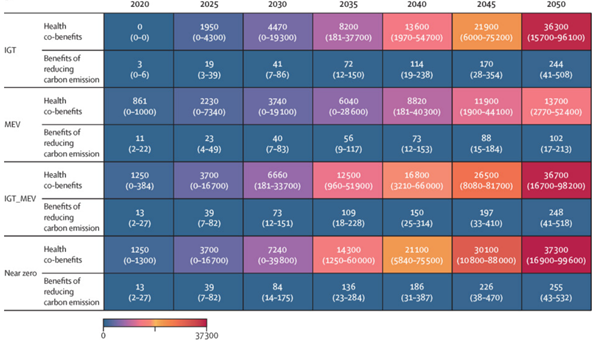

近日,清华大学地球系统科学系刘竹课题组针对北京居民出行方式开展研究,分析了出行方式对不同年龄层和不同性别的健康协同效益。研究通过对北京市中心城区的居民出行方式进行气候减缓策略情景分析发现,采用步行、骑行、公共交通(简称绿色出行)和电动汽车出行相结合的方式可以促进交通部门的低碳可持续发展,其中绿色出行的增加起着至关重要的作用。从2020年到2050年,在四种交通减缓情景下,男性累计获得的健康与经济的协同...

5月14日-15日,中国优选法统筹法与经济数学研究会主办的第八届全国大学生能源经济学术创意大赛决赛在郑州大学举行。清华大学地学系2018级博士李浩然、2017级博士生翁宇威、钱煜坤和清华大学环境学院2018级博士生徐韫致共同组成的团队获得一等奖及最佳调研报告奖。获奖证书团队以当前全国碳市场整体交易情况为背景展开调研,发现目前市场的交易活跃性较低,这既与碳市场运行机制有关,也受到发电企业所获配额整体供大于求、控排...

在2022年6月5日世界环境日之际,中国科协生态环境产学联合体(以下简称“联合体”)向社会发布了“2021年度中国生态环境十大科技进展”。该评选是在中国科协指导下,由两院院士、联合体各成员单位和全国大专院校、科研机构推荐,经公示、初评和院士专家终评产生,旨在反映我国生态环境科技领域前沿发展动态,引领生态环境领域技术创新,为我国生态环境保护和生态文明建设提供科技支撑。由清华大学地球系统科学系(以下简称“地...

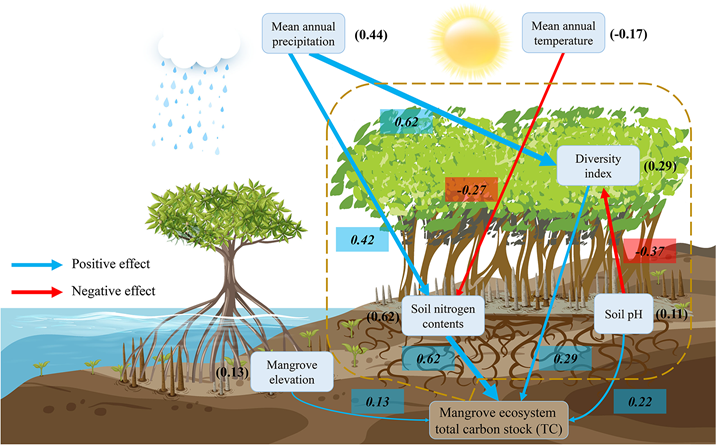

红树林作为重要的滨海“蓝碳”生态系统,具有强大的碳汇功能,在降低大气二氧化碳浓度、减缓全球气候变化等方面发挥着重要作用。从全球范围来看,红树林主要分布在热带与亚热带地区海岸带沿线,生境碎片化且分布不均匀,具有高度的空间异质性。传统的碳库调查方式成本高、效率低,制约了长时间、大尺度区域开展红树林碳库分布的估算和监测,建立大尺度区域及时准确估算红树林碳储量的方法至关重要。对此,研究组以中国红树林代...

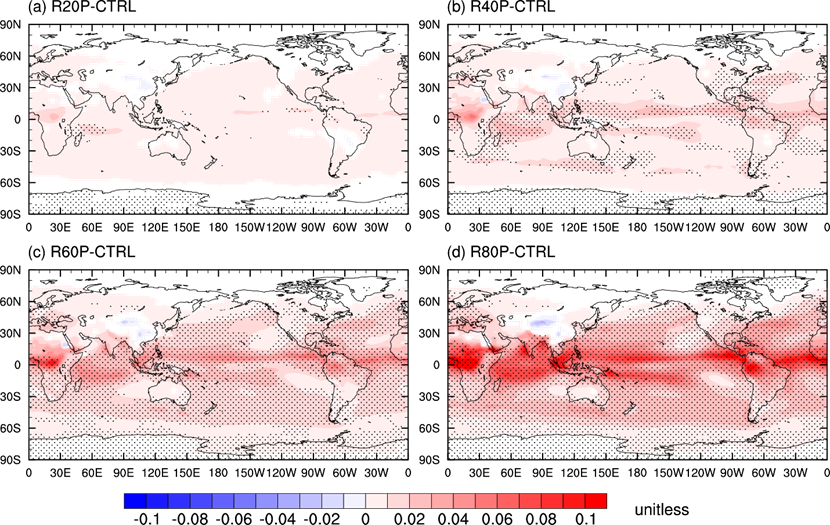

近日,清华大学地球系统科学系王勇副教授课题组通过设计分辨率自适应对流参数化方案,研究其在全球气候模式(GCM)中对气溶胶模拟的影响,并进一步对影响机理进行了分析。

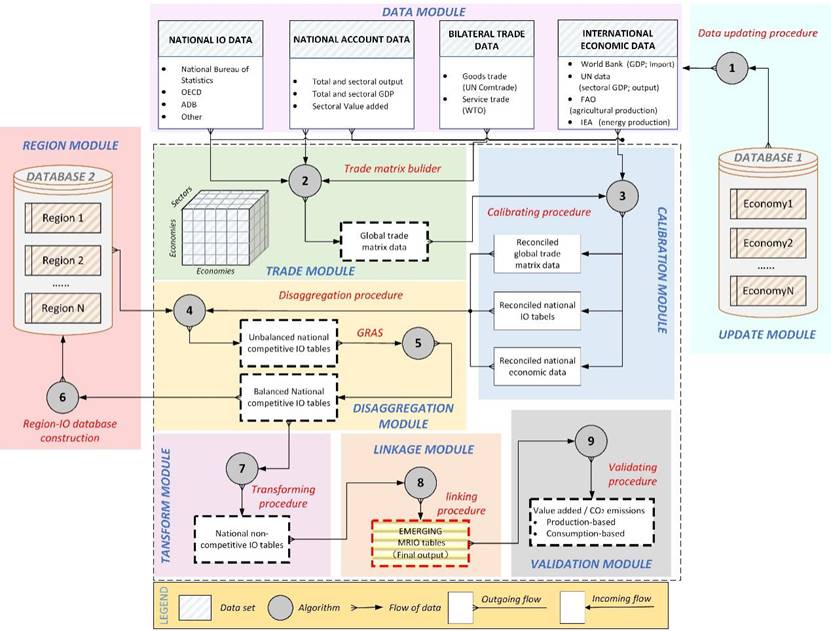

随着全球化的进程不断发展,新兴经济体在全球经济供应链中发挥着越来越重要的作用。面对严峻的气候变化问题,新兴经济体如何实现绿色低碳以及可持续发展成为未来实现全球碳中和目标的重中之重。由于宏观社会经济数据可获得性差、收集困难,目前已有的多区域投入产出(MRIO)数据库中新兴经济体的数据信息在国家和部门层面不够详尽,阻碍了MRIO模型分析新兴经济体在全球供应链中的历史发展模式以及未来发展路径的能力。针对上述...

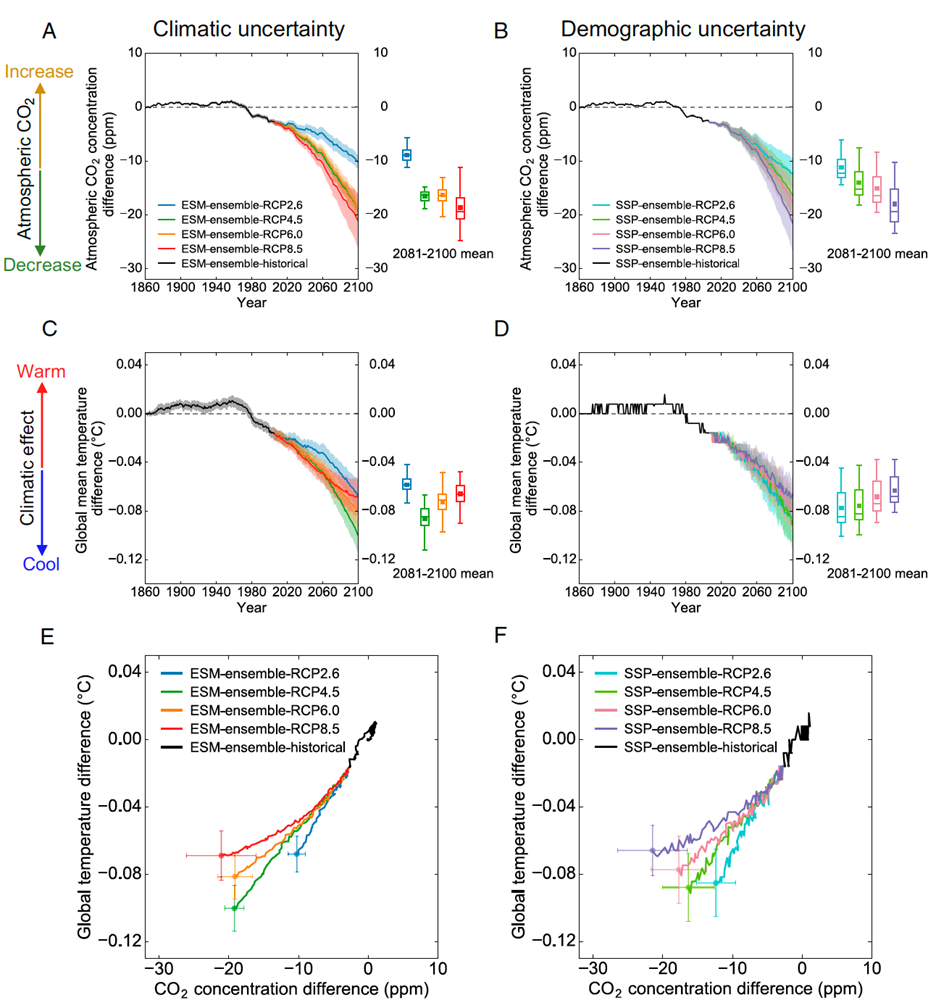

近日,清华大学地球系统科学系访问副教授谢尔盖和课题组博士毕业生、耶鲁大学博士后武超(现为犹他大学博士后)联合中、英、美、德和南非等国研究人员,利用气候-火灾-碳循环耦合模型,定量分析了历史和未来火灾动态变化对全球气候-碳循环的反馈作用。

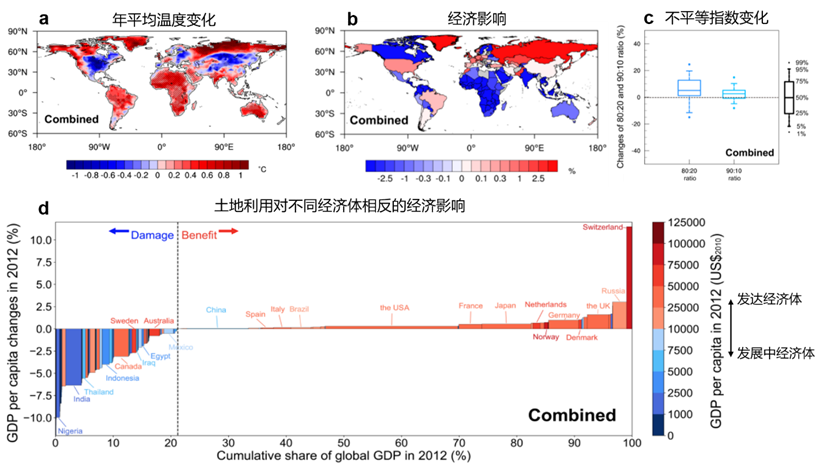

近日,清华大学地球系统科学系王勇副教授课题组结合第六次耦合模式比较计划(CMIP6)多模式多集合的气候模拟实验和温度-经济评估模型,研究了自1850年以来的历史土地利用通过生物地球物理过程和生物地球化学过程对全球地表平均气温和逐日气温变率的影响,并进一步分析了其对全球经济的影响。气候变化影响农业产量、能源供给、劳动生产以及人体健康等方方面面,进而影响宏观经济发展。此前观测研究证实,当一个国家的平均气温处...