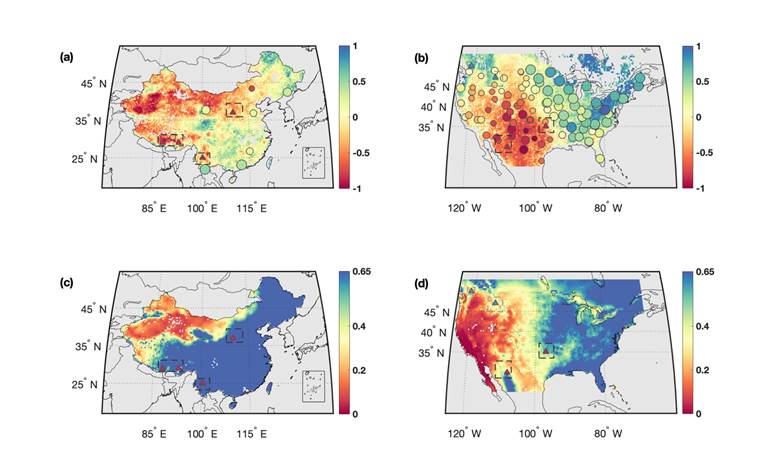

干燥度指数作为衡量一个地区干湿程度的指标,也是全球变化研究中经常涉及的气候指标之一。在传统的计算中,AI指的是多年平均降水量与净辐射之比,但这一计算方法未能充分考虑陆地表面的空间差异特征(例如土壤质地和地形地貌)。为更好地反映这一影响,卢麾课题组发现,利用高时空分辨率遥感数据刻画的蒸散发-土壤水耦合机制可以弥补这一不足。课题组利用自身研发的长时序日尺度地表土壤水分数据集和基于地表通量平衡理论估算的...

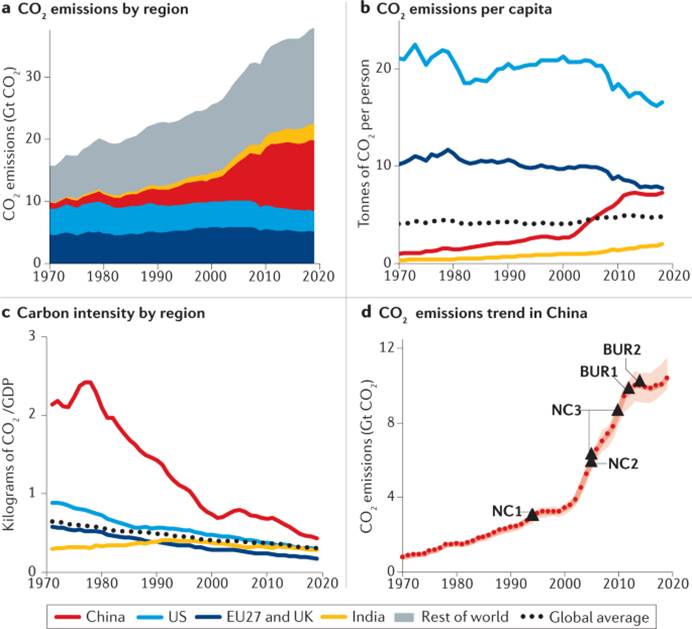

近日,清华大学地球系统科学系(以下简称“地学系”)刘竹副教授课题组发文探讨中国在实现碳中和目标的过程中,所面临的机遇与挑战。文章系统回顾了中国二氧化碳排放的历史趋势和结构特征,评估了2060年实现碳中和计划的进展,提出了各类挑战的应对措施。虽然目前围绕“双碳”目标开展的研究很多,但仍缺乏对中国低碳发展进展的系统评估。为此,刘竹课题组首先通过整理文献综述和资料,系统梳理了中国过去50年的二氧化碳历史排...

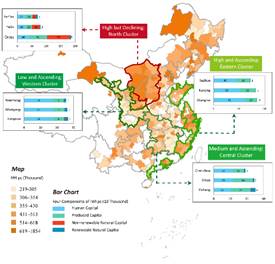

清华大学地学系关大博课题组首次开拓了福祉指数在城市层面的应用,提出一套适用于中国国情的城市级的可持续发展量化指标与评价体系,建立中国城市社会-经济-环境可持续发展数据库,弥补现有城市级评估体系的欠缺。

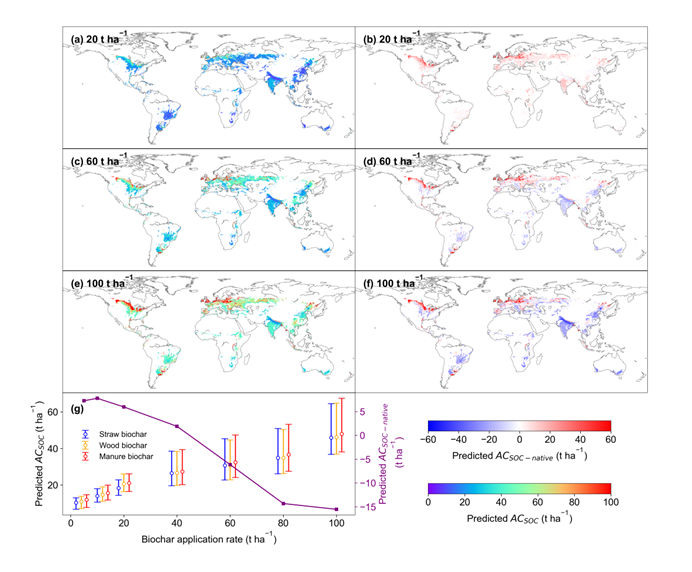

近日,清华大学地学系李伟课题组联合国内外多所研究机构,针对大规模生物炭施加对全球有机碳的影响展开了研究。

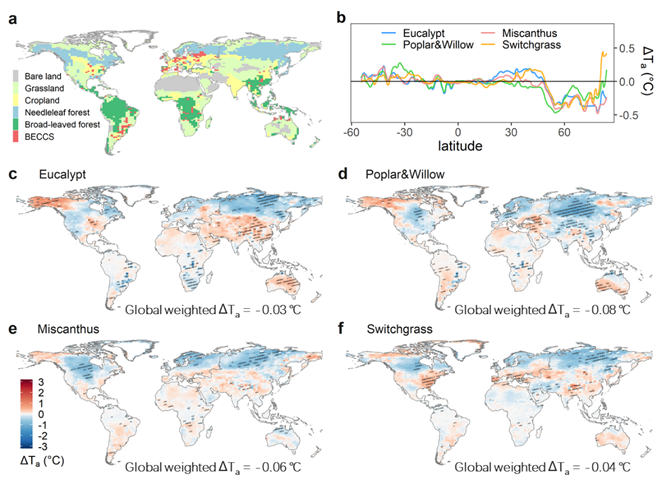

近日,清华大学地球系统科学系(以下简称“地学系”)李伟课题组在线发表的研究论文揭示了全球大规模生物能源作物种植的生物物理效应,并探究了不同生物能源作物类型、种植区分布和种植面积对生物物理效应的影响。

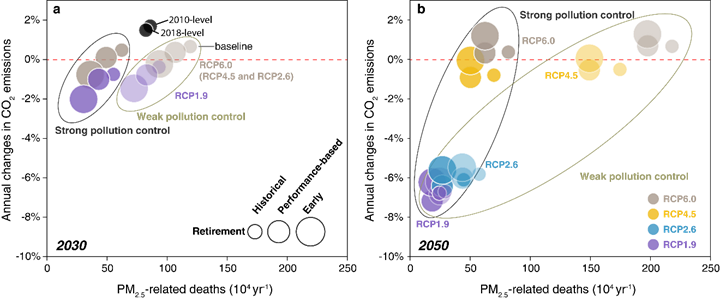

11月29日,清华大学地球系统科学系(以下简称“地学系”)张强课题组与同丹课题组合作在《自然-气候变化》(Nature Climate Change)在线发表题为“全球电厂减排的健康协同效益对于退役策略和污染控制路径的依赖性”(Health co-benefits of climate change mitigation depend on strategic power plant retirements and pollution controls)的研究论文,揭示火电行业碳减排的健康协同效益不仅取决于碳减排路径,同时还高度依...

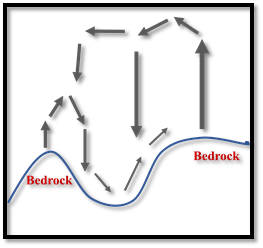

2021年10月,清华大学地学系阳坤教授研究组在期刊Journal of Geophysical Research: Atmospheres在线发表了题为“Representation of stony surface-atmosphere interactions in WRF reduces cold and wet biases for the Southern Tibetan Plateau”的论文。

12月2-3日,为纪念清华大学地学学科复建12周年暨地学系成立5周年,进一步加强地球系统科学领域的学术沟通和交流,清华大学地球系统科学系(以下简称“地学系”)、清华大学全球变化研究院、地球系统数值模拟教育部重点实验室以在线方式成功主办了地球系统科学系列论坛。国内外十多所高校和研究单位的25位专家学者作主旨报告,累计60余万人次在线参加了本次论坛。清华大学地学系主任罗勇教授致开幕辞,地学系林岩銮教授、阳坤教...