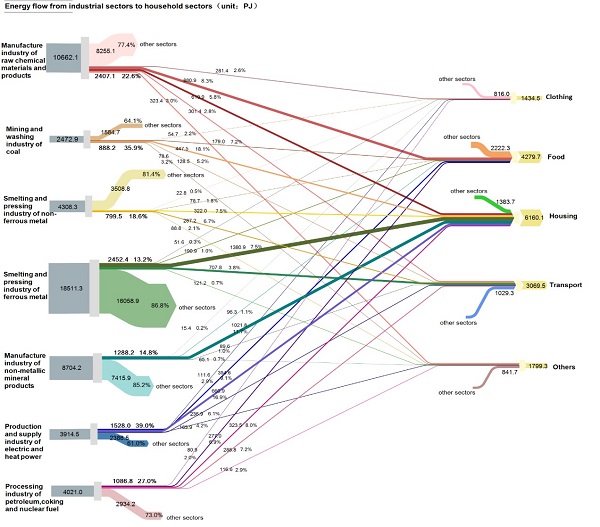

近日,清华大学地球系统科学系博士生丁群为第一作者、蔡闻佳副教授为通讯作者在《应用能源》(Applied Energy)在线发表了题为“从生活方式视角应用投入产出模型分析中国居民消费活动对能源消费的影响”(The relationships between household consumption activities and energy consumption in china— An input-output analysis from the lifestyle perspective)的研究论文。论文合作者还包括清华大学环境学院王灿教授、前联合国环境计划资深顾问Mukul Sanwal教授。 随着中国工业化、城市化进程的加快以及居民消费结构的升级,内需扩大在中国经济发展中的作用日趋明显,与此同时,家庭部门也成为重要的终端能源消费部门和温室气体排放源,居民消费活动对能源消费的影响不容忽视。除了能源统计年鉴中所显示的直接生活能源消费,居民消费活动还间接地影响着建筑业、交通运输、制造业、电力供应业等多个部门的能源消费。人们日益增长的住房、饮食、出行需求等,...

6月20日电 北京时间6月19日17时许,在德国法兰克福举行的国际超级计算机大会(ISC 2017)发布超级计算机500强(Top 500)最新榜单,基于国产众核处理器的“神威·太湖之光” 超级计算机以每秒12.5亿亿次的峰值计算能力以及每秒 9.3亿亿次的持续计算能力,继2016年之后再次斩获世界超级计算机排名榜单500强第一名。 获奖证书。 颁奖现场。 “神威·太湖之光”计算机系统由国家并行计算机工程技术研究中心研制,落户国家超级计算无锡中心。2016年,无锡市、清华大学和江苏省产业技术研究院签订协议,将国家超级计算无锡中心委托清华大学管理运营,依托清华大学的学科和人才优势,积极开展软件开发,着力推动超算应用,促进人才培养、科学研究、社会服务、产业培育的良性互动。为实现高端平台与高端要素优势叠加、超算应用和产业协同,合作建立了科技创新中心,由计算机系教授杨广文担任中心主任,地球系统科学系副教授付昊桓担任中心副主任。 清华大学科研人员...

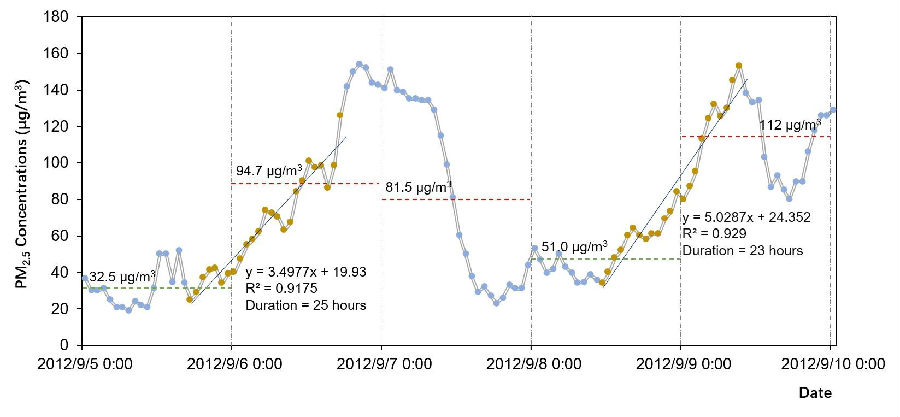

报道了中国主要区域的PM2.5污染动态积累特征的新发现 近日,地球系统科学系博士生吕宝磊以第一作者在《科学报道》(Scientific Reports)杂志在线发表题为“Understanding the Rising Phase of the PM2.5Concentration Evolution in Large China Cities”的研究论文。地学系白玉琪副教授和徐冰教授为共同通讯作者,地学系博士生蔡俊为合作作者。 现有的空气质量等级评估和污染过程识别主要使用基于绝对浓度的分析方法,即通过将日平均值与空气质量标准浓度对比,来确定某个时间段内的污染程度。这种评价标准是基于污染物的健康和生态危害。本论文从空气污染物的动态积累的角度出发,提出了一种分析PM2.5污染动态增长过程的方法,即从长时间的观测序列中筛选出PM2.5浓度稳定持续增长的污染过程,分析其积累特征。进一步结合同期的气象、区域浓度等要素的状态及其变化情况进行综合分析,有助于揭示不同区域的PM2.5持续稳定增长的驱动力,有助于更加全面地理解PM2.5浓...

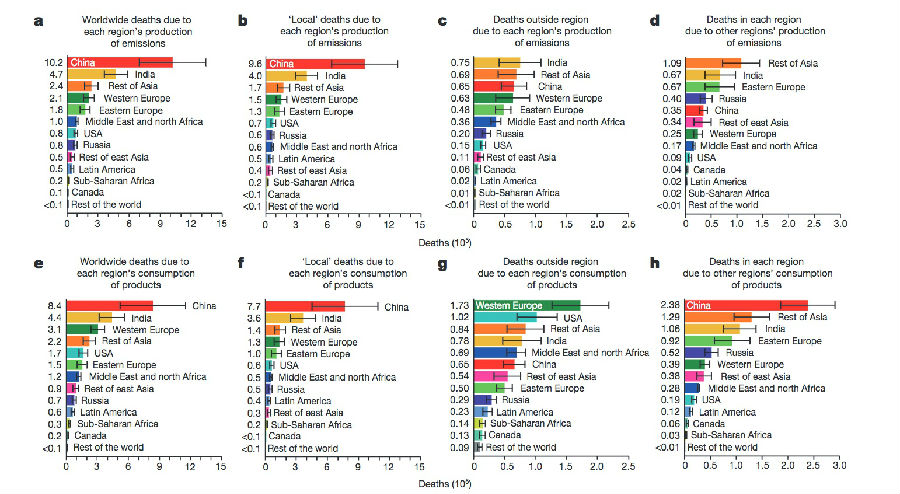

揭示国际贸易中隐含的PM2.5污染健康影响 3月30日,由清华大学地球系统科学系(简称:地学系)张强课题组、环境学院贺克斌课题组及北京大学物理学院大气与海洋科学系林金泰课题组领导的国际研究团队在《自然》(Nature)期刊发表题为《全球大气污染输送和国际贸易的跨界健康影响》(Transboundary health impacts of transported global air pollution and international trade)的论文,首次定量揭示了全球贸易活动中隐含的PM2.5跨界污染的健康影响。 根据世界卫生组织估计,与PM2.5相关的室外空气污染导致全球每年300多万人过早死亡。PM2.5污染的产生与各类商品在生产和运输过程中的能源消耗和污染物排放密切相关。传统上认为污染物排放主要影响本地区空气质量,只有一部分排放会通过长距离大气输送对下游地区造成影响。而在经济全球化背景下,由于国际贸易的存在,商品生产过程从最终消费地区转移到生产地区,与商品生产相关的污染物排放也随之发生转移,从而...

2017年1月9日至25日, 地球系统科学系赵圆圆、冯多乐、宫鹏一行3人赴东非的肯尼亚、乌干达、埃塞俄比亚三国进行野外考察,采集地表覆盖数据,重点采集了竹林样本以及与竹林易混淆的植被类型样本。本次考察内容是完成国际竹藤组织(INBAR)委托的全球竹林制图项目的一部分。所收集的野外数据既能支持东非三国的竹林制图,又有助于非洲农田、天然林和人工林、草地等专题制图。 在三国的野外考察得到了当地林业部门或者环境部门的支持, 与当地专家讨论确定最有代表性的考察路线,尽量在考察中覆盖更多的气候类型和地貌单元。总考察行程三千三百余公里, 共收集了八百多个样本,丰富了多年来不断完善的全球地表覆盖野外观测样本库。 1月13日至14日,研究组师生在肯尼亚首都内罗毕成功开展了一次地表覆盖制图培训,参加培训的18位成员来自肯尼亚、乌干达、埃塞俄比亚以及卢旺达四个国家,培训中介绍了清华大学主导完成的一系列全球地表覆盖制图产品及区域应用,还给...

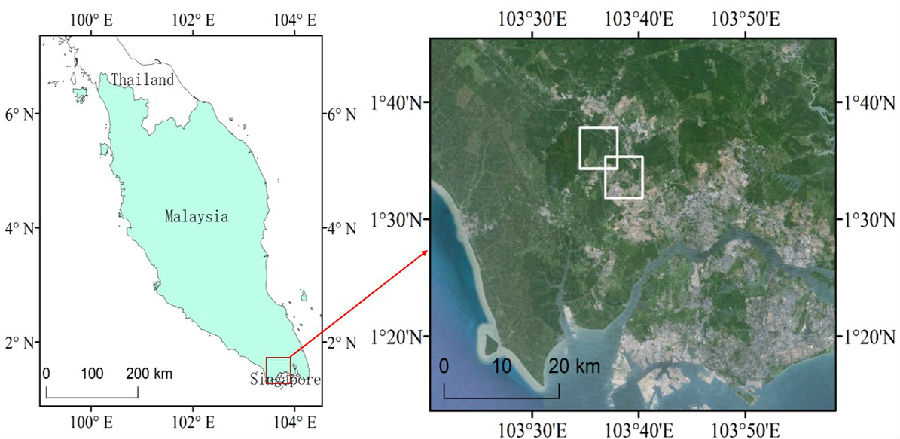

2016年10月26日地学系访问研究生程瑜琪在《国际遥感杂志》(International Journal of Remote Sensing)发表《使用Landsat和PALSAR油棕制图:一个马来西亚的研究案例》(Oil palm mapping using Landsat and PALSAR: a case study in Malaysia)的研究论文。 油棕榈种植在热带地区的快速扩张,准确的油棕分布图对于研究油棕的经济效益和环境影响都很重要。光学遥感数据容易受到云的影响,这限制了其在热带多云多雨地区油棕种植区分布制图的能力,而合成孔径雷达数据PALSAR(相控阵L波段合成孔径雷达)可以提供全天时/全天候观测,为开展油棕分布制图提供了机会。 图1:研究区位置。 本研究对马来西亚半岛上的两个研究区采用支持向量机(SVM)分类器和马氏距离(MD)分类器详细比较了Landsat数据、PALSAR数据以及Landsat和PALSAR相结合数据的油棕制图结果。两个试验区的结果均表明Landsat + PALSAR可以得到最高的总体制图精度。另外通过与Google Earth高清影像人...

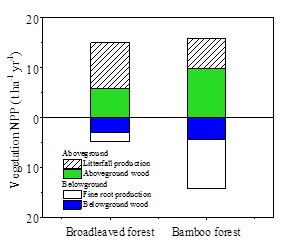

近日,地球系统科学系博士生宋庆妮在《科学报道》(Scientific Reports)杂志在线发表题为“Accessing the impacts of bamboo expansion on NPP and N cycling in evergreen broadleaved forest in subtropical China”的研究论文,地学系卢麾副教授和江西农业大学杨清培教授为该论文的通讯作者,地学系杨军副教授为共同作者。 常绿阔叶林是亚热带地区的地带性植被,也是一种重要的森林资源。然而,遥感监测和森林调查发现我国南方许多阔叶林在遭受人为或自然干扰后,被周边毛竹严重侵入,也就是毛竹扩张,该现象引起了生态学界和林学界的广泛关注。毛竹向阔叶林扩张引起物种组成和群落结构变化,这些变化会影响到生态系统功能与养分循环过程。为了评价毛竹扩张对阔叶林生态系统NPP和N循环的影响,该研究采用时空替代法,在江西大岗山国家级森林生态研究站,比较分析了常绿阔叶林和毛竹林(分别代表扩张前后)生态系统NPP、N库和N流的变化规律。结果发现毛竹扩张(1)...

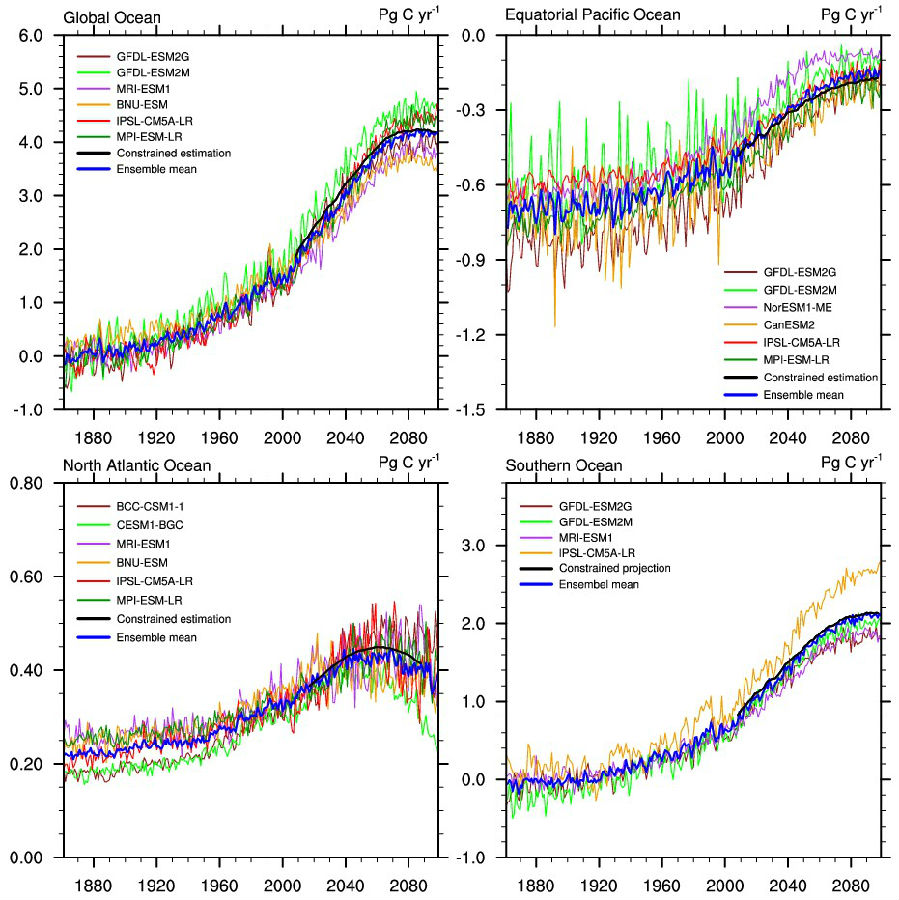

近日,地学中心博士生王蕾在《科学报道》(Scientific Reports)杂志在线发表题为“缩小CMIP5地球系统模式对未来海-气CO2通量的预估的不确定性范围”(Narrowing the spread in CMIP5 model projections of air-sea CO2fluxes)的研究论文。 海洋是巨大的碳汇。受限于对海洋碳循环过程的认识程度以及模式自身的发展水平,目前CMIP5地球系统模式对海-气CO2通量的模拟及预估存在较大的不确定性范围,而模式对碳循环模拟的不确定性是模式模拟和预估气候变化不确定性的重要来源之一。该研究用两种不同的方法缩小了CMIP5地球系统模式预估海-气CO2通量的不确定性范围,使预估结果更加可靠。第一种方法通过评估模式对历史情况的模拟能力,综合考虑平均态、趋势及变率三方面指标,挑选模拟能力较好的模式进行未来预估;第二种方法用当前观测结果约束模式历史模拟和未来预估结果的关系,进行未来预估。两种方法均有效减小了海-气CO2通量的预估范围,且预估结果有较高的一...