作品01 《ES有我》 作者:吕宝磊 作品02 《面壁地学人》 作者:吕宝磊 作品03 《热爱》 作者:吕宝磊 作品04 《峰头好亭子,不得一跻攀》 作者:董文浩 作品05 《高山仰止,景行行止》 作者:董文浩 作品06 《学术圈》 作者:董文浩 作品07 《全新为学生的宫老师》 作者:石燕燕

作品8 《认真听讲的学生》 作者:石燕燕 作品09 《山外山》 作者:石燕燕 作者10 《硅化木国家地质公园的两只毒虫》 作者:王彦文 作品11 《延庆恐龙足迹化石》 作者:王彦文 作品12 描述:好动活跃的宫老师,不仅一鼓作气爬到了山顶,还一马当先冲下山 作者:席家翌 作品13 描述:延庆的天是蓝蓝的天,地学中心的人民好喜欢,仰望山顶高声喊: 我爱你 清华! 作者:席家翌 作品:14 描述:坚持爬到最高处,才能看到最好的风景 作者:席家翌

总成绩计算办法: 1、总成绩由笔试成绩和面试成绩组成。其中,初试成绩占50%,复试成绩占50%; 2、复试笔试成绩100分,占复试成绩50%,复试面试成绩100分,占复试成绩50%。 综合考核时间、地点安排: 笔试时间:2012年9月26日上午8:00-10:00, 面试时间:2012年9月26日10:00-12:30,13:30~17:00 地 点:清华大学伟清楼607会议室 复试原则、复试日程及实施办法: 复试分为笔试和面试两部分,笔试考察考生对大气科学、遥感科学、生态学的专业知识。笔试试卷分为大气科学、遥感科学、生态学三套,由学生自主选择方向和试卷。 面试对考生的教育背景、专业知识、科研经历、外语能力、思维逻辑、表达能力、思想状况等方面进行综合考察。综合考核注重对考生外语能力的考察,面试教师中有两位美籍教师。其中:大气科学方向的面试内容为大气科学概论、天气学、动力气象学等;遥感生态学专业,面试内容为遥感科学、生态学基础、生态遥感等。 笔试时间:120分钟。 面...

作者:李雪草 2012级博士研究生 岁月易逝,转眼间,在地学中心的日子已经两周有余。猛然间发现,同学见面时最初的那一声羞涩的“嗨”,已然变成了如今戏谑的“昵称”;电梯楼间遇到中心的老师,已由最初的羞怯变成了亲切的交谈;初入“园子”里的茫然无措,如今已变成了随意的穿梭。作为清华地学人,转变正在悄然进行,我们慢慢开始融入地学中心这个大家庭。紧张,期待,而又满怀憧憬…… 两周的时间,短暂而又紧凑。每一天,我们都在新鲜感中充实地度过,回味于同学聚餐时的欢声笑语,运动场上的激扬青春,还有在伟清楼610的各类讲座。也许,当我们开始努力去安排自己每天该干什么的时候,我们也就开始了去尝试掌握自己命运的过程,每一次行动都印证着心中坚守的那份理想与执着。这是清华给我们上的第一堂课:主动。 也就是在这段时间里,我们展开了与地学中心的深入接触。开学第一天,与中心的第一张合影,定格成了我们清华新生活的起点。自此,我们每个人身上...

9月10日,经全国博士后管委会专家组评审,人力资源和社会保障部、全国博士后管委会批准,地学中心新设生态学博士后科研流动站。该流动站的设立,代表了我中心的生态学研究生、博士后教育形成完整平台。目前,地学中心共有两大博后科研流动站,分别为大气科学和生态学博士后科研流动站。

9月7日晚,为迎接第28个教师节,地学中心组织教职员工观看了“书香之夜”清华大学教师节专场音乐会——中央民族乐团《泱泱国风》典藏精品专场。 校党委书记胡和平在演出开始前致辞,代表学校向全体教师表示衷心感谢并致以教师节的祝贺。 地学中心共有约30位教职员工及家属,来到新清华学堂,欣赏了本次高水平民乐演出。 “泱泱国风”由国家一级指挥何建国担任指挥,演出中,清华师生不仅欣赏到《二泉映月》、《庆典序曲》等中央民族乐团的经典曲目,还有《女人花》以及清华土木系校友茅源创作的《瑶族舞曲》等新曲。从饱含滇西风情的《阿佤山》,到独具河南韵味的《编花篮》,一曲曲充满民族和地方特色的曲目演绎,多种民族乐器的气势恢宏的器乐合奏,引发了现场观众的强烈共鸣。最后,整场演出在《花好月圆》的悠扬乐声中落下帷幕。

2012年9月5日,全球变化重大研究专项“碳循环关键过程及其与气候系统耦合的研究”(2013CB956600)经过三轮筛选,正式获批立项。该项目是我中心成立以来获得的第一个国家科技重大研究专项项目,由林光辉教授担任首席科学家,中心将有6位教师参与该项目的科研工作。目前,该项目的任务书和概预算编写工作正在紧锣密鼓地开展。

8月30日,作为2012级研究生新生学科专业教育公共活动的一部分,地学中心开展了野外观测实地考察活动,组织新生参观了位于北京市密云县的中国气象局上甸子大气本底站和一级水源保护区密云水库。此次活动由中心副主任罗勇及副教授喻朝庆带队。 在上甸子大气本底站,新生们听取了孟燕君主任对本底站基本设施、承担的观测工作和科研项目、取得的相关成果等作的介绍,并由获得“国家科技部优秀野外工作者”称号、在站内工作长达20年的周怀刚站长及相关老师带领着,详细了解了室外各观测仪器的功能和特点,并参观了本底站的两大实验室——气溶胶与反应性气体观测室和温室气体观测室。 在密云水库,管理处副主任胡明罡邀请同学们通过观看纪录片,了解水库的光辉历史、运行情况及其在北京地区饮用水安全方面的重要地位,并对同学们观影结束后提出的疑问,一一作了解答。最后,工程管理科周上梯老师带领新生们参观了密云水库白河主坝,并向师生们讲解了相关水利知识。 本...

8月28日上午,地学中心在伟清楼610会议室召开2012级研究生迎新会。地学中心副主任罗勇及各课题组学术带头人出席会议。 罗勇教授代表中心师生对新生的到来表示欢迎,并从清华地学的渊源谈起,详细介绍了我校地学学科及地学中心的建设情况。他鼓励新生在学习方面要认真刻苦,坚持自主研究,多思考、多看文献、多写东西,注重英文学习,勇于接受批评,此外他还在研究方向的选择上提供建议,同时他还建议新生们多锻炼身体,多与父母保持联系。王聿绚副教授代表全体教师发言,她着重强调了地学中心尊重个人学术自由的特点,鼓励新生在今后几年的学习中积极与老师接触,找到自己的兴趣点。2010级博士生张斌代表中心研究生发言。他从坚持理想、保持健康、积极实践等方面介绍了经验。博士生李雪草代表新生发言,他表达了作为新的清华地学人,执着追求学术理想的决心。 2012年,地学中心新招收研究生22名,分别为生态学博士8人、生态学硕士6人、大气科学硕士8人,其中包括...

作者:《瞭望东方周刊》记者葛江涛,特约撰稿吴浩、岳家琛 | 北京报道 中国城市扩张排行榜 编者按 城市的迅猛“长大”,正成为中国城市化进程的一个突出特征。在本期报道中,《瞭望东方周刊》利用一项国家自然科学基金项目、国家高科技研究发展计划的研究结果,对中国城市建成区的扩张进行分析和排名。 来自卫星遥感图像的数据相当惊人---整个国家的城市建成区面积在过去20年中增加了2倍以上,一些城市的建成区更是扩张了20倍以上。这些数字再次印证了中国正在进行人类有史以来规模最大、速度最快的城市化进程。 在这种扩张背后,中国城市化进程中的诸多问题仍未达成充分共识。中国的城市到底大不大、应该有多大?城市“长大”与城市化率如何相关?扩城本身是不是“好”的城市化?这一系列疑问,都需要科学、客观的解答。 很多城市建成区的平均海拔都在明显下降。这说明两个问题,...

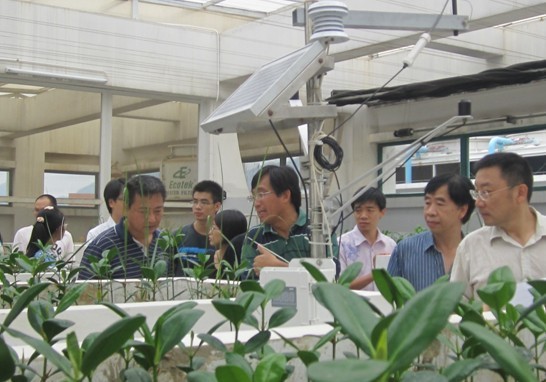

8月22日下午,清华大学地球系统科学研究中心、清华大学深圳研究生院海洋学部林光辉教授研究组在深圳研究院L楼五楼正式启动了国家自然科学基金重点项目“外来植物影响下红树林生态系统服务功能的维持机制”温室控制实验研究。深圳研究生院副院长马辉教授,海洋学部主任陈道毅教授、副主任蔡中华研究员及20多位师生参加了此次启动仪式。 马辉、陈道毅教授分别在启动仪式上致辞,对该研究的正式启动表示祝贺并期望研究组能取得国际一流的科研成果。林光辉教授感谢了深圳研究院和海洋学部在项目实施过程中提供的支持,并表示将带领研究组高质量完成实验目标。 作为林光辉教授主持的国家重点基金项目的重要内容之一,该控制实验以乡土红树植物秋茄和外来盐沼植物互花米草为研究对象,在清华大学深圳研究生院的温室内设置有三种植被类型、两种营养盐水平和无植被土壤对照等20个处理单元,深入探讨外来种植物影响下红树林生态系统服务功能的维持机制和过程,研究营养盐...

地学中心主任宫鹏(左二)、办公室主任武海平(左一)在活动现场与新生合影 8月21日,地学中心2012级硕士研究生报到,这是地学中心自2009年成立以来,第一次独立开展迎新活动。2012年,地学中心共录取研究生22名,分别为生态学博士8人、生态学硕士6人、大气科学硕士8人,其中包括首位外籍博士生。在接下来的三周时间里,新入学研究生将参加由研究生院、研究生工作部及地学中心组织的学科专业教育公共活动,通过讲座、参观等形式,了解清华,了解地学中心。