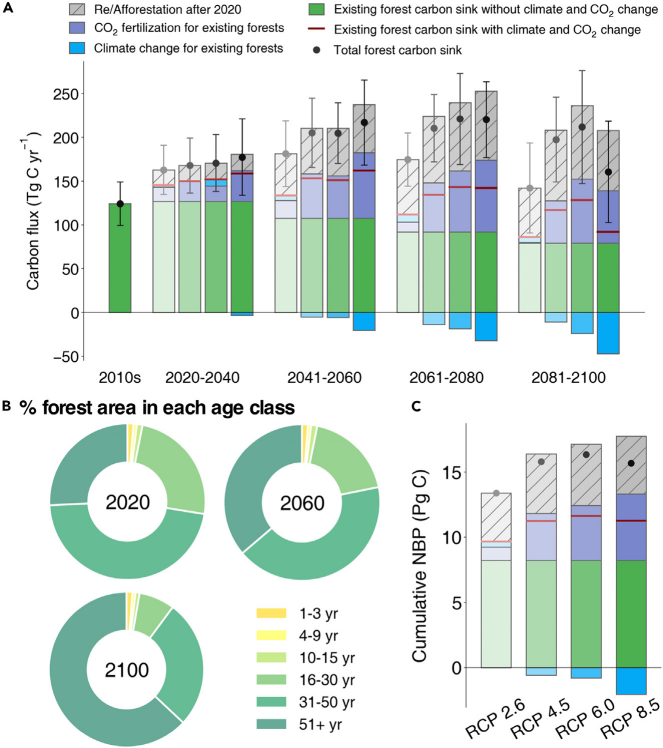

森林碳汇作为陆地碳汇的重要组成部分,在缓解全球气候变化中发挥着至关重要的作用。近几十年来,中国大力实施生态系统保护和修复工程,在增加陆地碳汇的同时形成了复杂的林龄结构。现阶段中国森林以中、幼龄林为主,具有较高的碳汇能力。然而,随着林龄的老化,在未来气候变化及土地利用变化等多种因素的共同作用下,林龄结构变化对中国陆地碳汇的影响还尚不清楚。针对上述问题,清华大学地球系统科学系(以下简称“地学系”)...

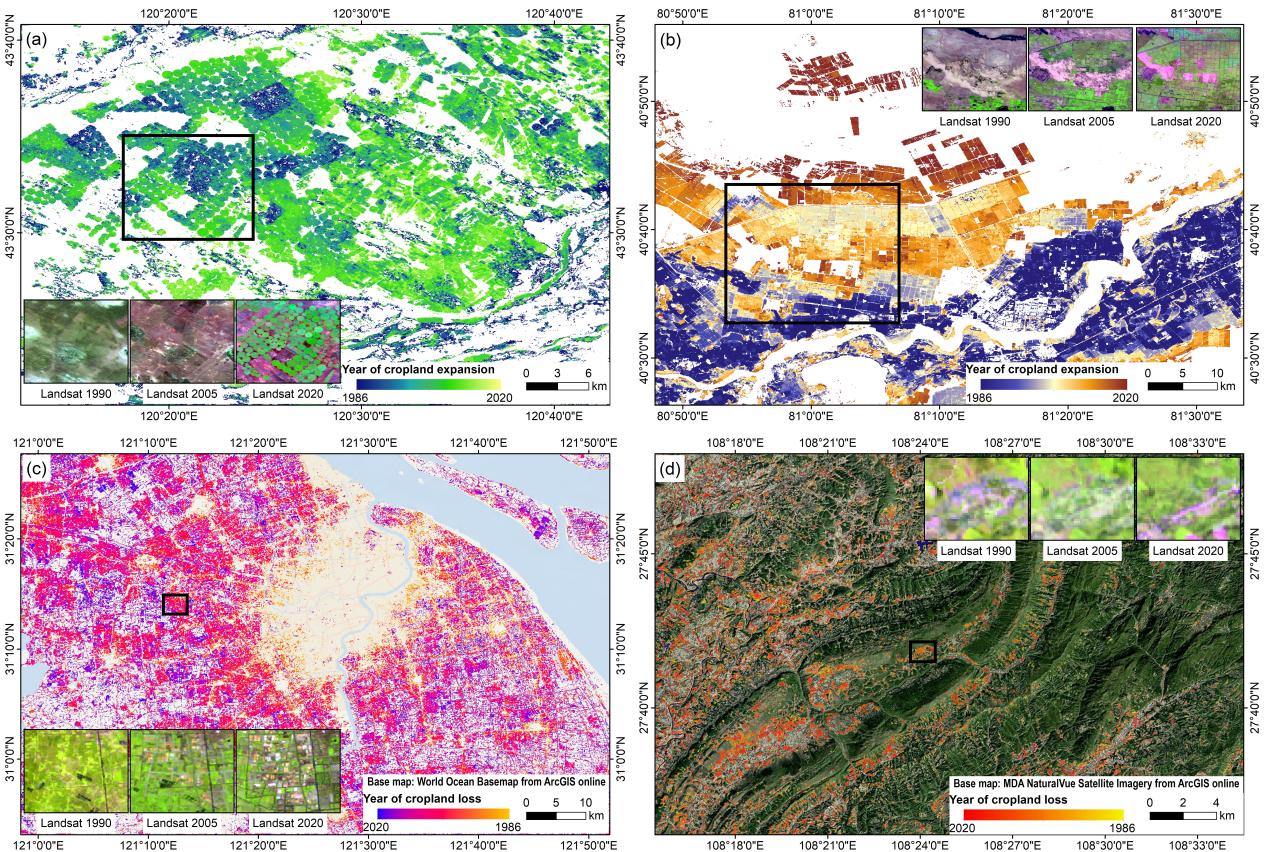

耕地是人类赖以生存和发展的基础。准确、详细、及时的耕地时空动态信息不仅在农业精准布局和粮食安全评估中发挥关键作用,并且可为应对全球气候变化和实现联合国2030年可持续发展目标提供必要的决策支持。然而,传统耕地制图方法在准确性、鲁棒性与可迁移性等方面存在不足,目前仍然缺乏大尺度、长时序、高时空分辨率的耕地数据产品,对科学农业决策和可持续发展的实现构成挑战。针对上述不足与挑战,清华大学地球系统科学系(...

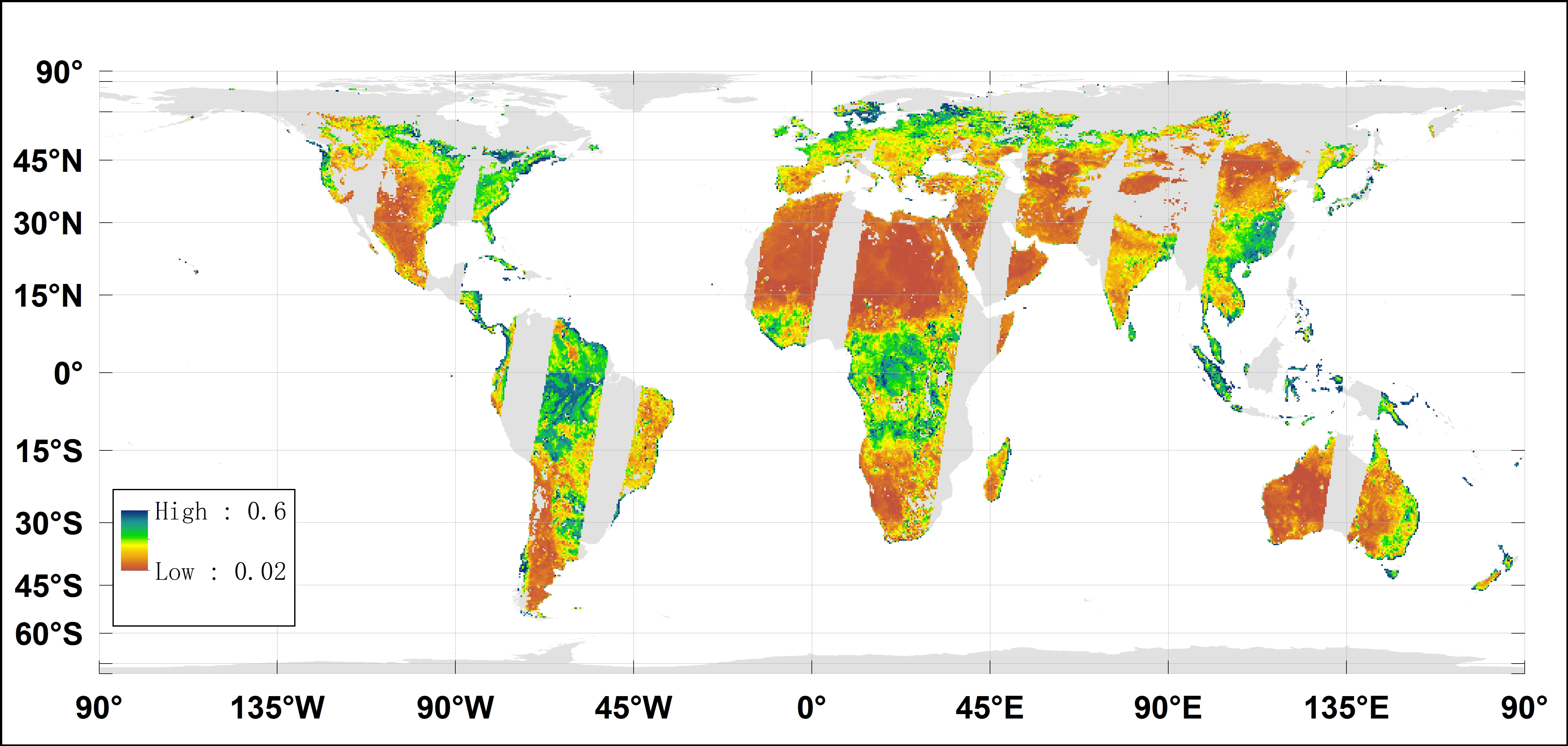

近日,为及时共享全球土壤水分监测数据,在国家青藏高原科学数据中心(https://data.tpdc.ac.cn)发布的《基于AMSR-E和AMSR2数据的全球长时序日尺度土壤水分数据集》已实现准实时的逐日更新。目前产品在卫星过境两天后就能提供全球的逐日土壤水分数据。该产品以AMSR-E/AMSR2亮温为基础,采用完全自主开发的算法,在逐日尺度反演全球地表土壤水分,其精度与SMAP土壤水分产品相当,且该产品具有长时序和高时空一致性,可提供全球近2...

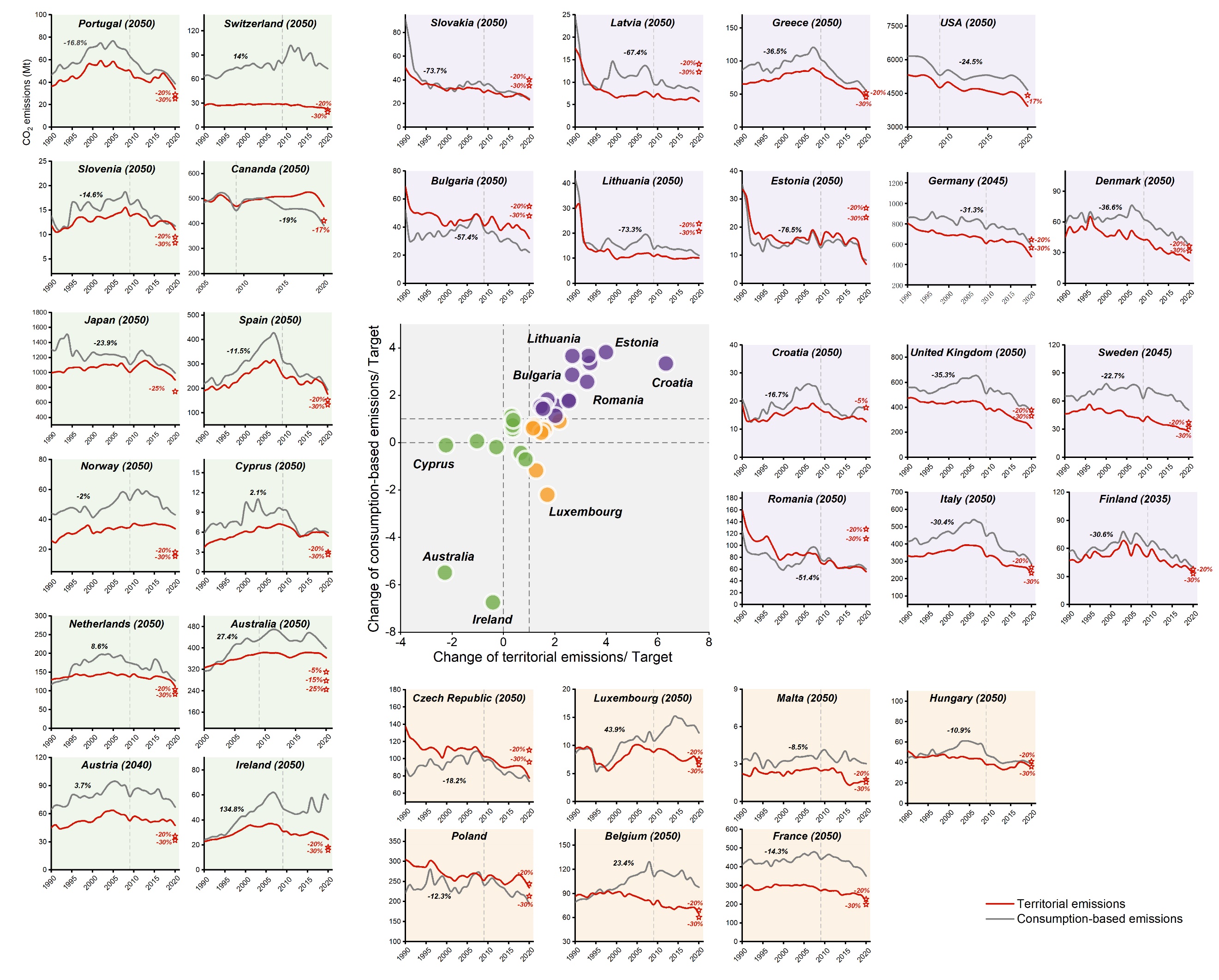

2009年《联合国气候变化框架公约》第十五次缔约方大会(简称COP15)上,全球各国共同提出了针对2020年的减排目标,成为全球气候行动的重要里程碑。如何追踪全球各国完成减排目标的情况、分析减排路径及驱动因素,对于全球共同应对气候变化挑战,有效制订未来减排策略,进而实现《巴黎协定》目标具有重要意义。近日,清华大学地学系关大博团队在系统回顾COP15上全球各国提出的减排承诺基础上,基于投入产出分析方法追踪了各国生...

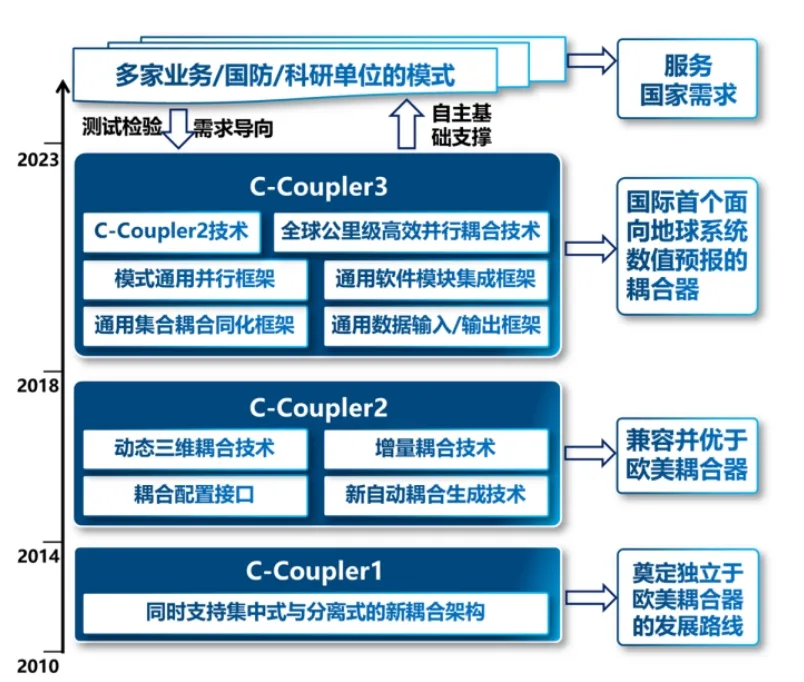

3月28日,2023年度“中国十大气象科技进展”评选结果公布。清华大学地球系统科学系(以下简称“地学系”)刘利教授课题组领衔完成的成果“地球系统数值预报耦合器C-Coupler3”入选。该评选活动由全国气象科教融合创新联盟牵头组织,旨在及时反映我国气象科技领域最新进展,宣传气象科技成果,引领气象科技创新,凝聚各方力量,加快推进气象科技能力现代化和社会服务现代化。来自气象部门、相关领域高校、科研院所和企业的多项科...

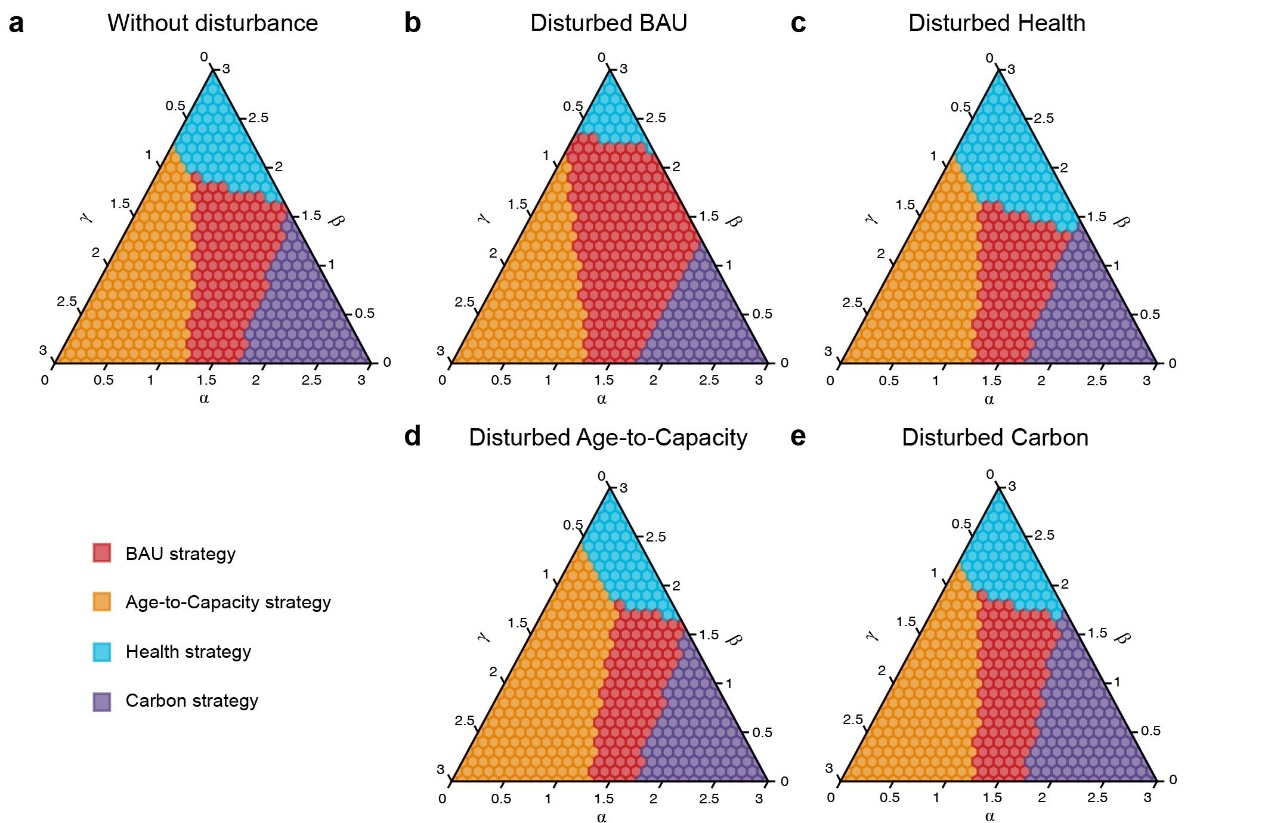

电力是中国煤炭消费量最大的部门,排放大量二氧化碳和大气污染物。尽管落后产能淘汰、超低排放改造和节能降碳改造等一系列政策已大幅降低了煤电行业大气污染排放,但煤电污染排放导致的健康风险仍不容忽视,且二氧化碳排放一直处于高位。在碳中和与美丽中国目标下,推进煤电行业转型、推动煤电行业减污降碳协同治理迫在眉睫。目前已有研究从机组尺度出发设计了健康协同效益最优、资产搁浅最少的煤电退役路径,但现实的煤电退役...

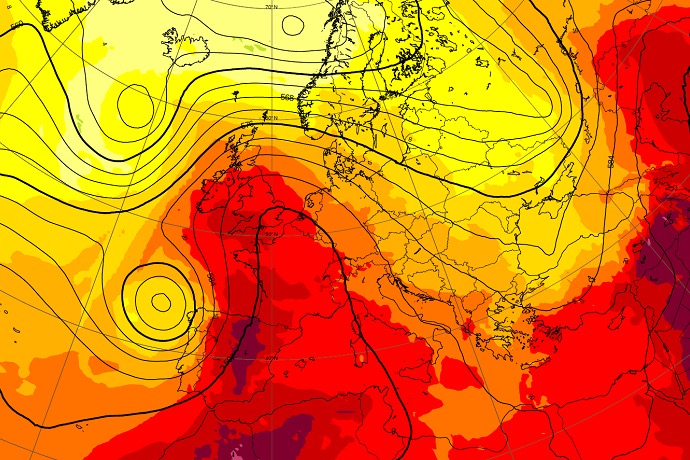

受全球变暖影响,极端热浪事件呈现频发、广发和强发趋势,严重影响人类健康和生产力。劳动者在高温环境下的出勤率和工作效率将会受到影响,降低其有效工作时长和生产率。随着全球价值链的协作日益紧密,受极端热浪事件影响地区产生的经济损失将通过供应链扩散到其他经济体,进而影响全球能源供应、产品生产及粮食安全。人力资本是经济发展的关键要素。因此,研究并量化气候变化背景下极端热浪事件通过影响劳动力及产业链而导致...

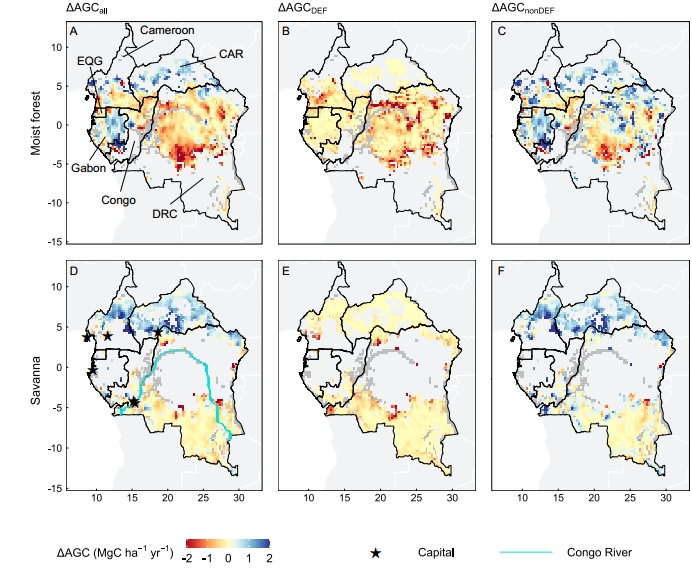

非洲中部地区拥有世界第二大的热带雨林和大面积的热带稀树草原,在陆地生态系统碳循环中起到重要的作用。过去几十年间,该地区的森林砍伐和退化产生了大量碳排放,但同时植被生长和恢复会产生碳吸收,因此该地区的碳循环动态变化一直是领域内的研究热点。然而,由于缺乏扰动的大范围长期直接观测数据与植被生物量碳的时间序列数据,自然及人为因素对非洲中部地区植被碳储量变化的驱动机制尚不明确。清华大学地学系李伟副教授课...