清华大学拥有悠久辉煌的地学历史,是我国最早开展地学学科教育和科学研究的高校之一。1928年,清华大学校长罗家伦基于中国国土范围之广而地理知识之贫乏,决定在清华兴办地理学,提出“我们不要从文史上谈论地理,我们要在科学上把握地理。”1928年11月,清华大学成立了地理学系,1932年更名为地学系,下设地理、地质、气象三组。其后,清华大学地学系经历数次重组调整,抗战时期也曾一度中断。1952年,清华大学地学系和气象系被调整到北京大学;地质学系被调出,参与组建北京地质学院。 在二十余年的发展历程中,曾经的清华地学系共培养毕业生200多人,为中国培养了一批著名学者、专业精英,如杨遵仪、谢义炳、刘东生、叶笃正等。他们耕耘在地理、地质、气象等领域,为国家关防、边地开发和气象事业作出了重要贡献。据不完全统计,共有41位毕业生当选为中国科学院地学学部院士。 时隔57年,在广大师生、校友的推动下,2009年学校决定围绕全球变化开展地球系统科...

11月30日,清华大学地学学科建立90周年暨复建9周年庆祝大会在主楼后厅举行。清华大学党委书记陈旭,科技部原部长、中国科学院院士徐冠华,中国科学院院士巢纪平、夏军、丁林,中国工程院院士李泽椿、丁一汇、王浩,中国气象局原副局长许小峰以及国内外知名地学专家学者、兄弟院校代表、各届校友和师生代表等300余人出席。大会由地球系统科学系党总支书记罗勇主持。 陈旭致辞 杨艳宾 摄 在致辞中,陈旭代表学校向长期以来关心清华大学地学学科发展的各位领导、专家学者、各界来宾和朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢,向地学系全体师生员工和广大校友表示热烈的祝贺和亲切的问候。陈旭简要回顾了清华大学地学学科的发展建设历史,强调清华地学学科为中国培养了一批著名学者专业精英,为国家关防、边地开发和气象事业作出了重要贡献。地学学科在办学过程中充分体现了爱国奉献、勇于创新、追求卓越的清华精神。 陈旭强调,当前清华正在认真贯彻落实党的十九大精神...

11月20日,住房和城乡建设部与清华大学共同发起的中国城市研究院在清华大学宣布成立。住房和城乡建设部党组书记、部长王蒙徽,清华大学党委书记陈旭出席成立仪式并共同为研究院揭牌。 共同为研究院揭牌 会议由清华大学地球系统科学系主任、中国城市研究院院长宫鹏主持。住房和城乡建设部副部长黄艳,党组成员、办公厅主任常青以及相关部门负责人,国务院发展研究中心资源与环境研究所所长高世楫等顾问委员会委员,清华大学校务委员会副主任向波涛、智库中心主任苏竣,以及中国新型城镇化研究院、土水学院、建筑学院、公共管理学院、继续教育学院、中国城市研究院、地球系统科学系相关负责人和教师代表参加会议。 成立仪式现场 清华大学中国城市研究院,简称城市研究院,英文名称为“Tsinghua Urban Institute”,英文缩写TUI。该研究院由住房和城乡建设部与清华大学共同发起成立。王蒙徽担任城市研究院领导小组组长,陈旭与住房和城乡建设部副部长黄艳共同担任...

10月31日,联合国环境署(UNEP)首席科学家兼科学司司长刘健博士应邀做客第82期“清华论坛”,在主楼接待厅作了题为“创新与环境”的主题演讲。本次论坛由清华大学学术委员会主办,地球系统科学系承办。清华大学理学院院长、地球系统科学系主任宫鹏教授主持论坛。来自清华大学地学、公管、环境等多个院系师生和校外来宾上百人参会。 论坛现场 刘健博士以“创新与环境”为主要议题,针对全球环境面临的状况,以及创新是解决问题的关键等议题进行探讨。他谈到,全球环境面临的三大危机是污染、气候变化和生物多样性丧失,而创新是应对当前环境问题的关键。 联合国环境署首席科学家兼科学司司长刘健作演讲 他表示,当今环境问题的挑战即是机遇,我们需要做出革命性的改变,必须创新科学技术与合作,打破科学和政治间的壁垒,把环境作为优先考虑的因素及时行动,才能更好地为未来健康环境作出努力。 论坛上,刘健还与参会的清华大学师生和校外来宾进行了深入的交...

2018年10月17日、18日我校举办了“纪念改革开放四十周年建功立业新时代”教职工文艺汇演。全校共有 46个分工会1100多人次教职工参加了演出。按照评分准则,经评委评分,由地学系、物理系、化学系、能动系联合表演的大合唱节目获得一等奖。 合唱曲目《好日子》 合唱曲目《世界需要热心肠》

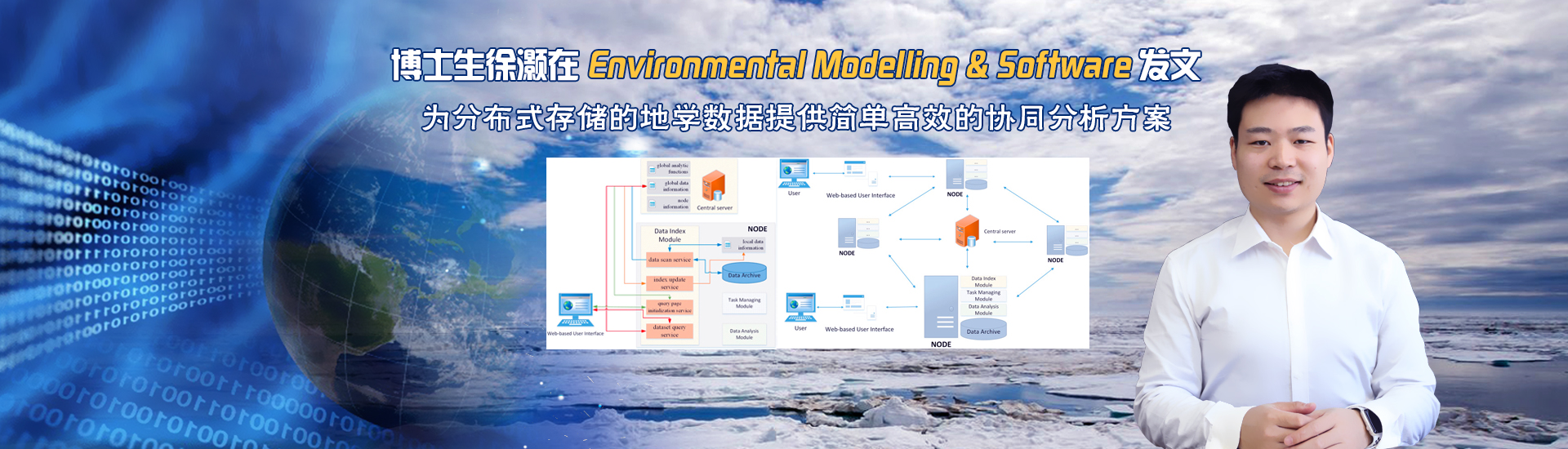

地学系博士生徐灏作为第一作者,李莎作为第二作者,地学系白玉琪副教授,王斌教授和中国气象局国家气候中心吴统文研究员作为共同通讯作者在《Environmental Modelling & Software》在线发表了题为“A collaborative analysis framework for distributed gridded environmental data”的研究论文。 该研究为分布式存储的地学数据提供了简单高效的协同分析方案,将数据分析工作由用户端转移到服务端,从而大大减少了科学用户对本地的存储计算资源的依赖。研究合作者还包括地学系博士生董文浩、黄文誉副教授、徐世明副教授、林岩銮教授和中国气象局的吴芳华、辛晓歌、张莉、王再志等专家。 该论文以气候模式数据为例,以CMIP5数据分析为典型应用场景,完成了方法研究。CMIP5的全球数据总量大约1.5PB,分布式存储于全球大约30个数据中心。PCMDI等提供的模式数据管理和分析方案是:模式数据中心发布数据;ESGF提供中央索引和检索系统;研究用户最后从模式数据中心下载...

清华大学地球系统科学系2018-2019年《第九届北京初雪日期有奖竞猜》活动开始啦! 预测准确就能赢取创意奖品,并获得地学系预言奖——初雪先知奖!欢迎大家踊跃参加~ 请在2018年10月17日24点前填写竞猜表预测北京初雪日期。参加范围仅限清华大学全体教职工、本科生、研究生。2018年10月17日24点后问卷关闭,且多次提交以首次预测日期为准。预测准确的前10名(以北京市气象局公布数据和提交预测时间前后为准)获得“初雪先知奖”。 【预测时段】2018年10月17日-2019年4月30日。 【填写内容】 1、您的姓名 2、您所在的院系 3、您的学号(或工作证号、身份证号) 4、您的手机号 5、您的常用邮箱 6、您预测的初雪日期 【问卷链接】https://www.wjx.top/jq/28965127.aspx 【注】参考信息: 北京市气象局对于初雪日的定义有严格标准,需满足以下两个条件中的任意一个,才可以判定为初雪日到来: 1、全市20个人工气象观测站多于10个站点观测到有降雪现象。 2、城区5个人...

9月20日晚,清华大学第十六届“良师益友”颁奖暨“良师益友”20周年纪念晚会在大礼堂举行。由校研究生会组织发起的清华大学第十六届“良师益友”评选活动,地球系统科学系卢麾副教授获得“良师益友”奖。 笑容可掬、和蔼可亲、严于律己,宽以待人是同学们对卢麾老师的评价;“撸起袖子加油干”是卢麾课题组“Water Cycle Lab”的座右铭。在学术上,他努力帮助学生树立科研信心,做好研究工作,引导他们在学术方面寻求突破,鼓励他们在学术方面做出贡献。除了学业,他还十分关心学生们的课余生活,通过课题组的微信等社交软件,用时而恳切,时而活泼的话语与同学们谈理想人生,成为亦师亦友的心灵导师。卢麾老师感人的师德事迹通过地学系研会学生撰写的“地学系良师益友卢麾|可以和他谈理想人生,也可以和他谈笑风生”文章,在朋友圈广泛流传,并在校内外引起了良好反响。 清华大学第十六届“良师益友”获奖者卢麾副教授 卢麾副教授分别于2000年和2003年在清华大...