携着满满的收获,我们即将迎来辛丑牛年。在此,我们衷心地向地学系全体研究生同学及家人们提前致以真挚的问候和衷心的祝福!祝愿大家新春快乐!

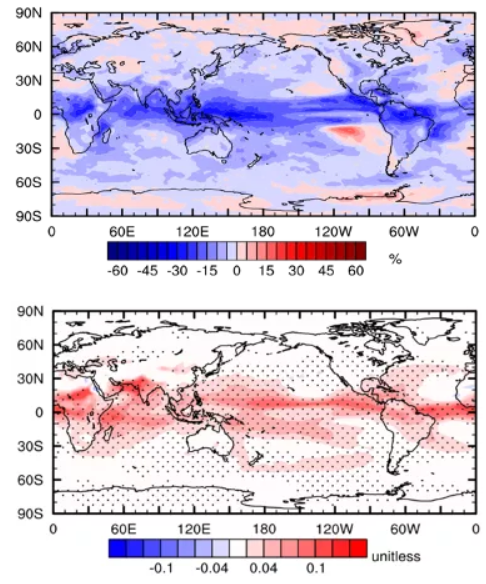

气溶胶粒子能反射吸收太阳辐射,也能作为云凝结核和冰核改变云反照率和云生命周期。从而,其在大气中的浓度影响着地球辐射能量平衡和空气质量进而对气候和环境产生重要影响。降水对气溶胶湿清除是大气中气溶胶主要的汇过程,尤其是对于小粒子的气溶胶颗粒。目前,全球气候模式被广泛用于研究气溶胶的气候和健康效应。但是,跟观测相比,它们都存在“小雨模拟过多大雨模拟太少”的普遍问题。降水强度谱对气溶胶浓度在全球尺度的...

12月11日上午,清华大学地球系统科学系(简称“地学系”)付昊桓教授预备党员转正会在蒙民伟科技大楼南楼818会议室召开。经地学系教职工第一党支部成员充分讨论并投票表决,一致同意付昊桓同志按期转为中共正式党员。校党委书记陈旭作为其学校党委层面联系人出席转正会并讲话。校党委常委、组织部部长许庆红参加转正会。 图 付昊桓教授预备党员转正会合影 陈旭代表校党委热烈祝贺付昊桓同志按期转为正式党员。陈旭表示,付昊桓同志在过去一年中,尤其是在新冠肺炎疫情爆发期间,经受住了考验,思想认识更加成熟,教学科研工作发展更加全面,取得了优秀的成绩。特别是在教学育人方面,付昊桓同志充分发挥导学思政作用,立足于导学关系,用身体力行、言传身教的方式,在与同学的互动中实现凝聚共识和价值认同,在“三全育人”方面发挥了共产党员的先锋模范作用。希望付昊桓同志再接再厉,继续将理论学习与教学科研充分融合,努力成为一名优秀共产党员。 图 陈旭...

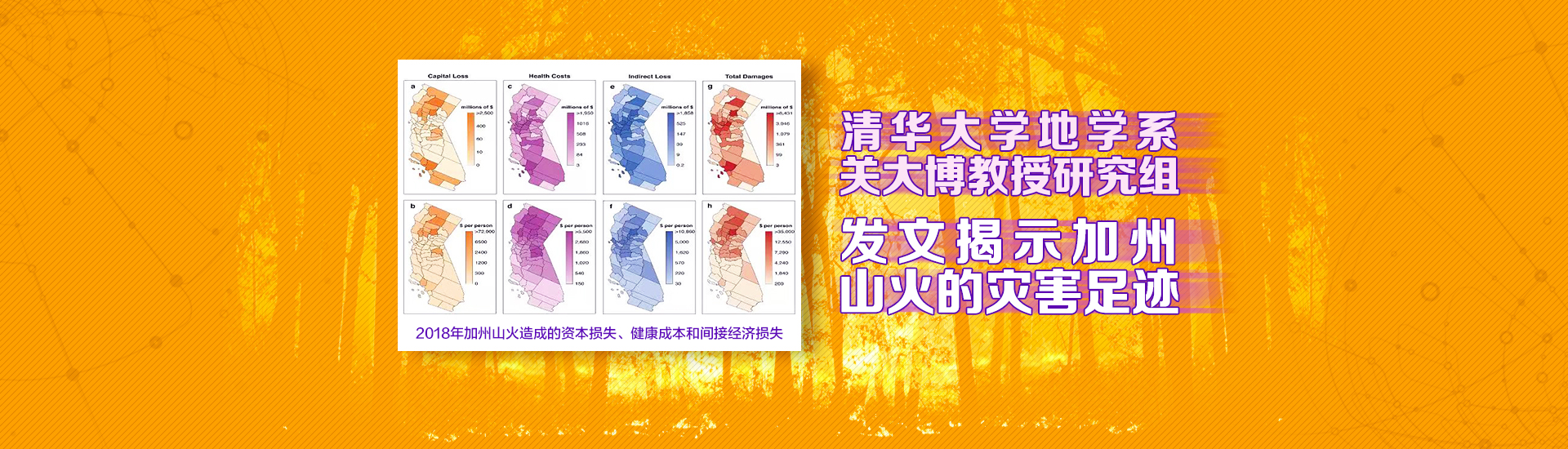

近日,清华大学地球系统科学系关大博教授研究组构建了耦合大气化学传输模型、环境效益分析系统和经济评估模型的灾害足迹模型,系统评估了2018年加州山火的灾害足迹,包括被摧毁和损坏的物质资本的价值、与空气污染暴露相关的健康成本,以及这些直接损失在区域级和国家级供应链网络中造成的间接损失。研究结果揭示了山火灾害的损失构成及损失的传导机制,为山火灾害的管理提供了关键信息。 近年来,全球范围内森林火灾发生的频率和规模不断增加和扩大。火灾对森林生态系统的健康发展发挥了重要作用,但如果在人类聚居区域发生大型火灾,就会为社会经济带来复杂的影响。火灾不但会烧毁大量房屋和基础设施、迫使道路关停,而且会释放大量的空气污染物,影响周围居民的身体健康。这些直接影响又会造成供应链扰动,冲击在供应链上不断传导,造成进一步的经济损失。火灾为社会经济造成的复杂影响,也给灾害管理带来了巨大挑战。对火灾危害进行全面评估并深刻理解其传导...

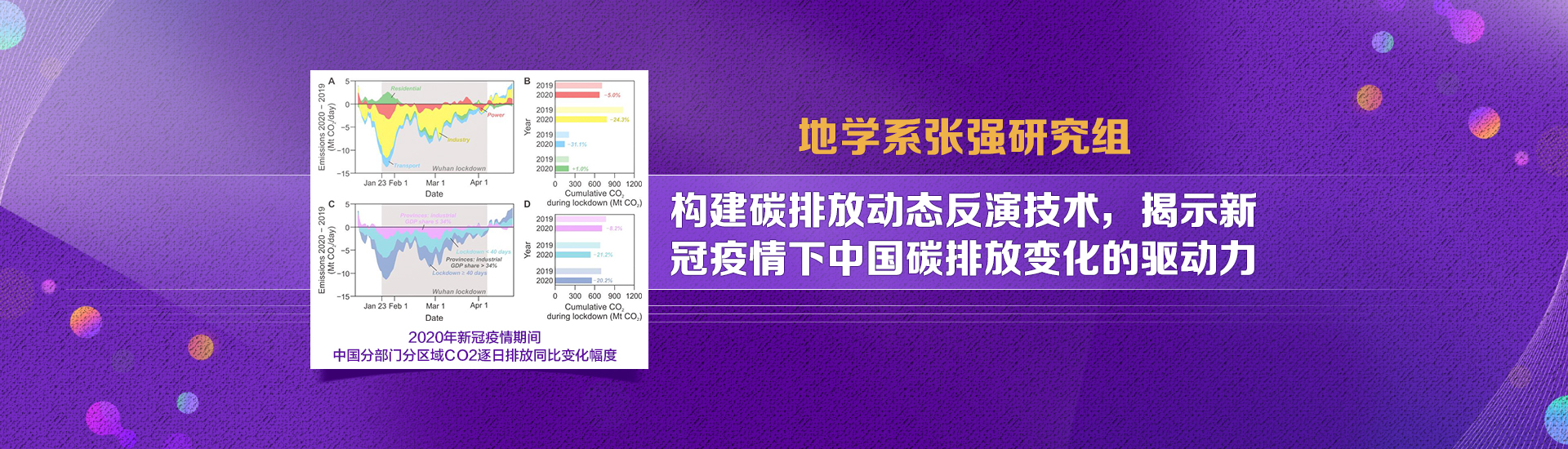

12月2日,清华大学地球系统科学系张强教授研究组在《科学进展》(Science Advances)在线发表题为“卫星遥感反演新冠疫情期间中国二氧化碳排放的下降与反弹”(Satellite-based estimates of decline and rebound in China’s CO? emissions during COVID-19 pandemic)的研究论文(Research Article)。论文构建了融合卫星遥感观测资料和自下而上排放源信息的碳排放高时空分辨率动态反演技术,并在此基础上定量了2020年1-4月中国分省分部门二氧化碳排放的逐日动态变化,进而揭示出新冠疫情防控措施对工业活动的影响,得出解封后,工业活动的迅速反弹成为新冠疫情期间中国二氧化碳排放变化的最主要驱动力的结论。 二氧化碳是气候变化的主要驱动因子和气候能源政策的核心约束目标。 2020年上半年,封城、停产停工、交通管制等新冠疫情控制措施降低了社会经济活动强度,大幅减少了化石能源消耗量与二氧化碳排放量,而疫情缓解后的经济刺激政策又可能助推排放的反...

国际工程教育论坛是由清华大学、中国工程院、联合国教科文组织共同主办的系列国际性学术会议,每两年举办一次。首届论坛于2018年9月24-25日在清华大学举办。第二届论坛将于2020年12月2-4日在清华大学举办,以“生态环境与可持续发展”为主题,围绕气候变化与蓝天行动、水环境与水生态保护、气候、环境与健康、可持续化工与未来、面向可持续发展的工程教育多样性等议题展开充满创新活力的全球性对话。 近半个多世纪以来,人类对化石能源的使用和土地利用导致显著的全球变暖,进而引发极端天气气候事件、粮食安全和人群健康等一系列问题。应对气候变化,遏制环境恶化是人类社会可持续发展的内在要求,也是构建人类命运共同体的责任。本论坛以“气候、环境与健康”为主题,邀请多位国际知名学者齐聚一堂,从不同角度探讨应对气候变化、治理环境问题的举措,为构建绿色、和谐、可持续发展的社会注入新思路和新动力。 在论坛举办期间,由清华大学地球系统科学系承办...

2020年12月3日,由柳叶刀倒计时指导,柳叶刀倒计时亚洲中心主办,清华大学地球系统科学系协办的“柳叶刀倒计时”2020年度报告发布会在北京文津国际酒店举行。 清华大学地球系统科学系副系主任罗勇主持发布会。 《柳叶刀》杂志亚洲主编Helena Wang致辞。 发布会由清华大学地球系统科学系副系主任罗勇教授主持,特邀嘉宾《柳叶刀》杂志亚洲主编Helena Wang、“柳叶刀倒计时”共同主席、伦敦大学学院全球卫生及可持续发展学教授安东尼·科斯特洛(Anthony Costello)分别于发布会现场以及通过视频的方式为活动致辞。 本次活动采用线上和线下相结合、全球双语同步直播的方式进行。来自报告作者团队的多位专家学者、生态环境部宣传教育中心、中国气象局等机构的相关人士、新华社、人民日报、环球时报、健康报、科学通报、澎湃新闻等五十余家媒体参加了发布会。 受人类活动的影响,近几十年来全球气候呈现显著变暖的趋势,进而引发了高温热浪、干旱洪水和森林火灾等极...

10月30日至11月1日,由世界顶尖科学家协会发起、上海市人民政府主办的第三届世界顶尖科学家论坛在上海举行。11月1日,清华大学理学院院长、地球系统科学系主任宫鹏应邀参加本届论坛气候峰会并发表演讲。本届论坛以云端线上和现场线下相结合的方式进行,包括61位诺贝尔奖获得者在内的全球137位顶尖科学奖项得主、30多位国内两院院士、100余名世界优秀青年科学家参会。 图1 视频截图:与会科学家合影。从左至右、从上至下分别是戴维·格罗斯、西蒙·莱文、格雷厄姆·法夸尔、戴维·齐尔伯曼、宫鹏。 本届世界顶尖科学家论坛的气候峰会以“何去何从:气候变化与人类命运”为主题,2004年诺贝尔物理奖得主戴维·格罗斯、2005年京都奖基础科学奖得主西蒙·莱文、2017年京都奖基础科学奖得主格雷厄姆·法夸尔、2019年沃尔夫农业奖得主戴维·齐尔伯曼、清华大学理学院院长、地球系统科学系主任宫鹏等五位科学家参加论坛并发表演讲。 图2 视频截图:宫鹏发表演讲。 在演讲中,...