2021年3月23日,地学系在蒙民伟科技大楼南楼S818举办了常用办公软件学习沙龙。清华大学图书馆信息参考部副主任管翠中博士和读者服务部副主任李津老师分别为大家作主题为“PPT的设计制作与美化技巧”和“Excel的实用技巧与高级应用”的讲座。

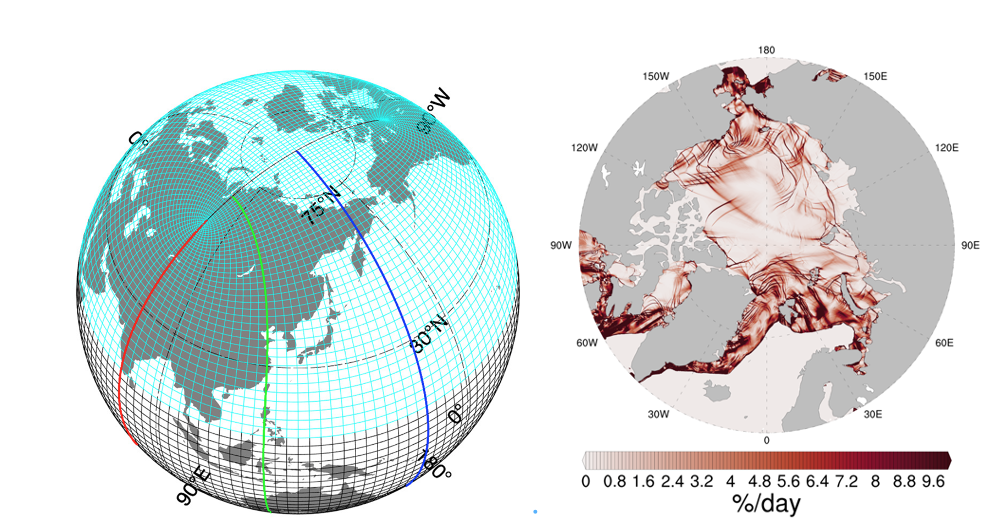

3月18日中午,地学系在蒙民伟科技大楼927举办了午餐学术沙龙。地学系徐世明副教授做本次沙龙的主讲人,介绍了“高分辨率海洋-海冰模式网格和相关的海冰动力学模拟成果”。徐世明主要介绍了新型网格系统具有多分辨率设置,能够满足气候变化模拟、涡分辨和次中尺度及精细化模拟的需求。分辨率最高可达全球3公里、北极区域1.4公里。同时,海冰动力学模拟能准确刻画海冰形变的多尺度分形特征,海冰流变学的数值收敛性对北极关键水道...

在春风呢喃的三月,为庆祝第111个“三八”国际劳动妇女节,丰富女教职工精神文化生活,清华大学地学系分工会于3月8日在蒙民伟科技大楼南楼举办了“紧跟春天的脚步——插花DIY礼物送给谁”为主题的插花活动。活动邀请了清华大学插花协会的马振伟老师和冯雅洁老师带领大家感受插花的艺术之美。 插花活动现场在活动伊始,马老师介绍了插花的分类、遵循的原则以及东西方插花的特点等知识。冯老师同大家分享了插花的技巧并悉心指导...

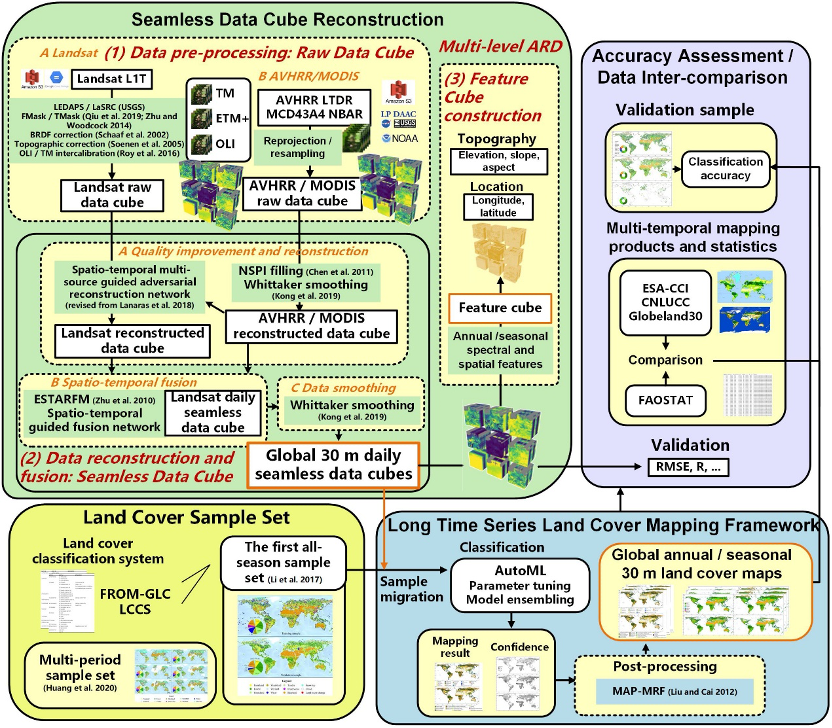

实现可持续发展,加强对地球系统的理解、模拟和管理,都离不开全球地表覆盖数据。为实现上述目标,迫切需要更长时间序列、更高分辨率、更高频率,一致且更详细的全球地表覆盖数据。然而,由于技术限制,难以同时提供高空间分辨率、高时间频率的高质量观测数据。现有的制图方案受传统的遥感数据限制,通常只有较短的观测周期、较差的时空一致性和可比性。若要大幅改变上述状况,则需建立一种新的制图范式。2021年3月11日,宫鹏...

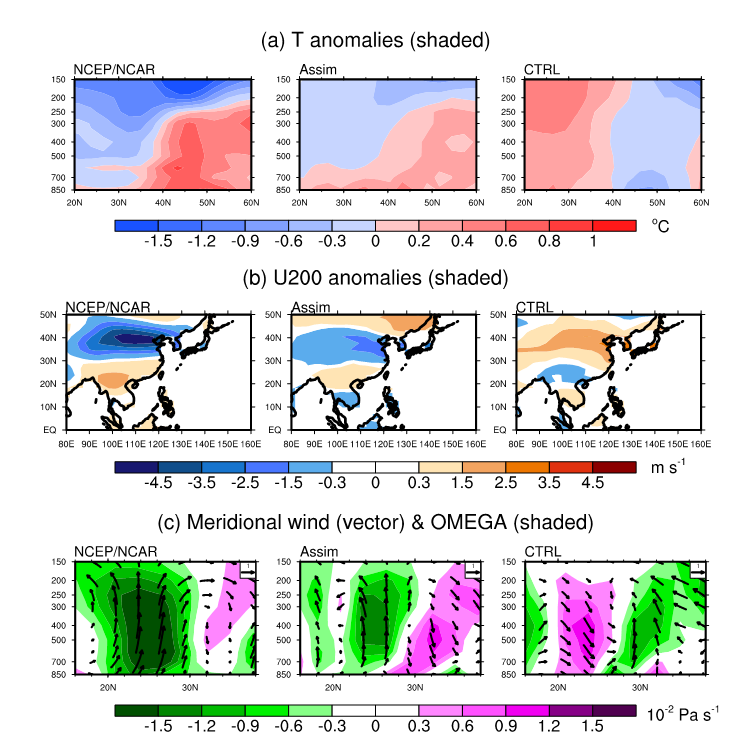

东亚季风区内降水异常和旱涝灾害的频繁发生,对国民经济和生命财产安全造成严重的影响。提高东亚夏季降水年际变率的预测能力,对保障社会经济发展具有十分重要的意义。

课程编号: 80460193学分:3开课院系:地球系统科学系开课对象:地学以及理学、工学、人文社科类和管理学等院系或对气候变化感兴趣的研究生授课时间:每周四上午10:00-12:30授课地点:蒙民伟科技大楼南楼527当前,全球气候正经历着一场以变暖为主要特征的显著变化,深刻影响着人类的生存与发展,构成当今国际社会共同面临的重大挑战。国际科学界不断深化对气候变化及其与人类活动相互作用的认识,为应对气候变化提供科学基础和...

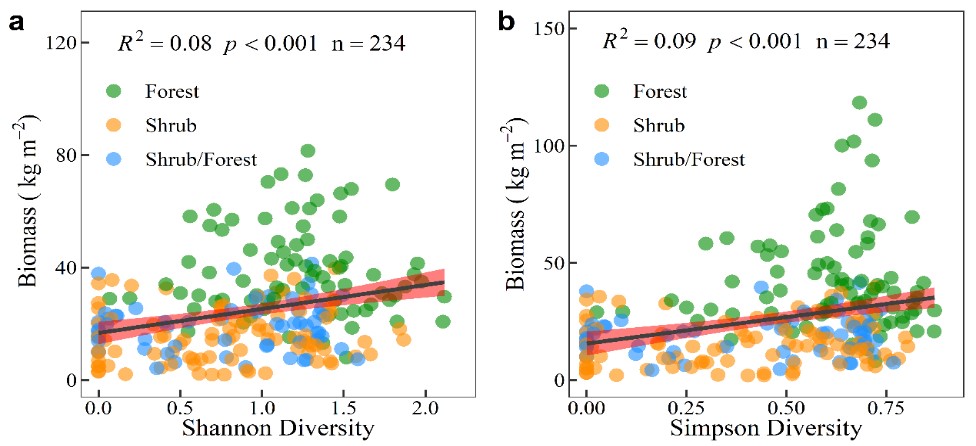

2月 25日,清华大学地学系林光辉教授研究组在生态学经典期刊《功能生态学》(Functional Ecology)在线发表题为“Mangrove diversity enhances plant biomass production and carbon storage in Hainan island, China”的研究论文。

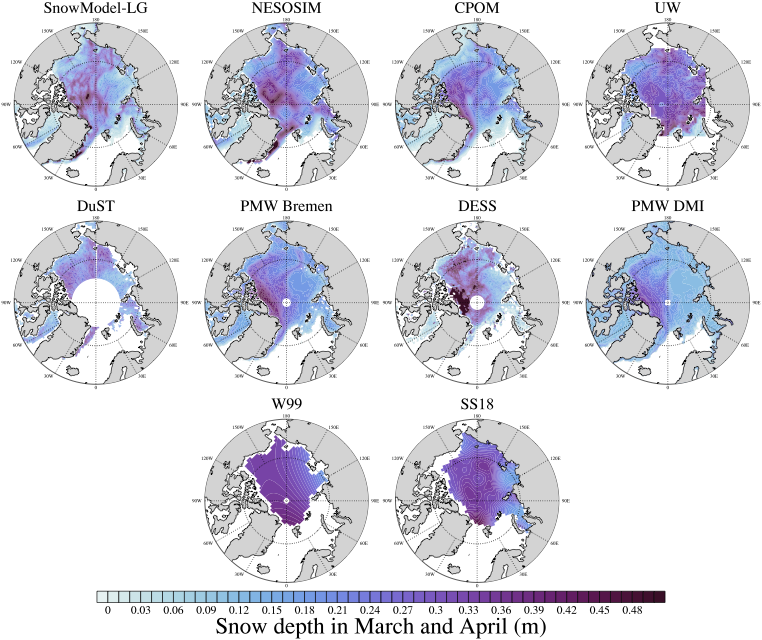

海冰积雪是国际冰冻圈和气候变化学界的热点问题,其通过调制极地大气-海洋-海冰热量交换进而影响海气相互作用,同时也是高纬度水循环的直接表征。由于其长期存在实地观测难度大、遥感定量测量方法受限的情况,因此现有冰上积雪数据十分缺失。随着北极海冰锐减,全球变暖以及水循环进一步增强,冰上积雪也发生了显著变化。目前,国际上主流冰冻圈研究单位大多致力于估计大尺度海冰积雪分布的研究。近期,清华大学地学系博士生周...

高分辨率是海冰变化科学研究和业务应用最重要发展方向之一,目前国际上北极海冰分辨率最高水平已接近1公里(如FESOM和MITGCM相关工作)。

携着满满的收获,我们即将迎来辛丑牛年。在此,我们衷心地向地学系全体研究生同学及家人们提前致以真挚的问候和衷心的祝福!祝愿大家新春快乐!

尊敬的各位领导、专家和朋友们:值此2021年来临之际,恭祝大家身体健康、工作顺利、阖家幸福、万事如意!

12月28日,地学系2020年度年终总结暨发展研讨会在蒙民伟科技大楼南楼召开。系党政班子成员在会上进行述职,全体教师作年终工作总结。地学系党政领导班子和全系教职工40余人参加会议,会议由系主任宫鹏和党总支书记罗勇主持。 系领导述职。从左至右、从上至下分别是宫鹏、罗勇、武海平、张强。宫鹏代表系行政班子作汇报。宫鹏表示,2020年是不平凡的一年,地学系按照学校要求,做到了“疫情防控不松懈、教学科研不停步、改革...