气溶胶-云相互作用是气候变化研究关注的重点问题。气溶胶的变化可以通过改变地气系统的辐射通量、大气的热动力状况以及云的微物理性质等影响冰云的云高、云量和云的生命时间。由于气溶胶对冰云的影响机理相对复杂,在气候模式中估算由气溶胶引起的长波云辐射强迫的变化仍具有很大的不确定性。

清华大学地学系彭怡然副教授研究组针对目前仅有粗略估算而缺乏明确机理的气溶胶长波云辐射影响展开分析,通过全球气候模式CAM5.3的一系列模拟试验,解释了东南亚和亚马逊地区气溶胶影响长波云辐射强迫的不同主导机理。该研究成果以“气候模式CAM5.3中东南亚和亚马逊地区气溶胶对长波云辐射强迫的不同影响”(Contrasting aerosol effects on longwave cloud forcing in South East Asia and Amazon simulated with Community Atmosphere Model version 5.3)为题,近日发表于在地学领域具有高影响力的期刊《地球物理研究-大气》《Journal of Geophysical Research-Atmosphere》上。

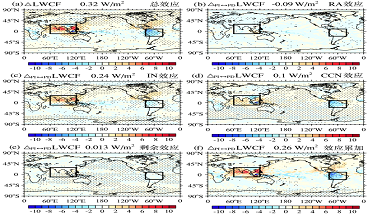

本研究在模拟试验中使用双向偏辐射扰动法,将气溶胶对云的复杂影响拆分成四个效应项,分别为RA(气溶胶-辐射相互作用的快速调整过程)效应、CCN(云凝结核)效应、IN(冰核)效应和剩余效应。在气溶胶影响长波云辐射强迫的分解项中(如图1),CCN效应和IN效应尤为显著。研究发现,亚马逊地区气溶胶引起的长波冷却主要由CCN效应主导,而东南亚地区气溶胶引起的长波增暖主要由IN效应主导。

图1 气溶胶影响长波云辐射强迫的全球分布及其分解项,

包括(a)气溶胶总效应、(b)RA效应、(c)IN效应;(d)CCN效应;

(e)剩余效应;(f)四种效应的累加。

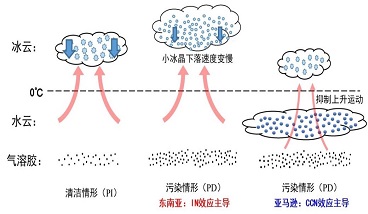

其中,CCN效应主要体现为云凝结核的增加,使得暖云的反照率增强,引起地表冷却,从而抑制了冰云部分向上发展,体现为大气层顶的长波冷却(见图2右)。IN效应主要体现为冰核数浓度增加引起冰晶粒径减小,小冰晶粒子的下落速度变慢,使得冰云可以维持在更高的高度,且冰云的生命时间延长(见图2)。该研究揭示了CAM5.3模式中气溶胶影响长波云辐射强迫在不同区域的具体机理,有助于更合理地评估气溶胶的全球气候影响。

图2 东南亚和亚马逊地区气溶胶-云相互作用的主导机理示意图

清华大学地学系博士生王敏琦为论文的第一作者,地学系彭怡然副教授为论文通讯作者,美国布鲁克海文国家实验室刘延刚教授为论文合作者。该研究得到了国家科技部重点研发项目(No. 2017YFC1501404)、国家自然科学基金(No. 41605106和No. 41775137)以及美国能源部大气系统研究计划的支持。

全文链接:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2020JD032380

供稿人:王敏琦

审核:武海平

编辑:王佳音