6月10日,地学中心宫鹏教授陪同陈旭书记一行前往冰岛大学和雷克雅未克大学进行交流访问,会见了两校校长,与两校优势学科领域的负责人进行了交流,并就两校地学学科与清华大学地学中心的合作展开了讨论。他们还应邀参观了冰岛大学地学研究所和当地的地热利用示范工程——地热电厂。 冰岛大学地学研究所在冰川、火山、海洋渔业资源、地热应用、极地和青藏高原环境变化等方面有雄厚的科研基础。冰岛大学正整合地学与电子图像处理方面的教师资源以更好地发展环境遥感应用。 清华大学和冰岛大学在低碳能源和可持续发展研究方面均具有较强优势。今年7月,冰岛大学著名遥感图像处理和模式识别专家Jon AtliBenediktsson 博士将接任校长。他对清华地学中心表现出强烈兴趣,希望于今年10月访问清华大学及地学中心。 双方合影留念 陈旭书记、宫鹏教授访问冰岛地热电厂,听取厂长介绍。 听取工作汇报 (供稿:丛娜)

5月29日,环境部中国-东盟环境保护合作中心副主任周国梅、环保部上海合作组织合作处处长国冬梅一行到访地学中心。地学中心主任宫鹏、副主任武海平和张强会见来宾,并介绍了中心在人才培养、学科建设、师资队伍等方面的发展情况。周国梅副主任及国冬梅处长分别介绍了环境部数据平台管理及相关政策的情况。双方达成共识,决定在一带一路大数据平台、政策决策支持平台和高层次人才联合培养等方面开展紧密合作。 (供稿:地学中心)

6月15-18日,地球科学中心黄小猛副教授和博士研究生唐强赴美国Breckenridge参加了美国国家大气研究中心(NCAR)第20届CESM年会。CESM 年会的参会人员主要来自全球与地球系统模式发展和应用相关的著名大学与研究机构,本届年会参会人数超过300人。 与会期间,黄小猛副教授与NCAR海洋模式组与软件工程组的科学家进行了深入交流,了解了CESM海洋分量模式POP的最新进展,讨论了清华大学自主研发的高可扩展海洋模式正压求解器在CESM2.0中的集成进展,并对未来的多个合作方向进行了细致规划。 唐强同学展示了题为“正压浅水波系统的平方守恒数值方案”的海报。他表示交流使他对研究问题与方法有了更加深刻的认识,从而增强了从事学术研究的信心。 黄小猛副教授与NCAR海洋工作组组长Frank Bryan合影 学生唐强与NCAR海洋工作组组长Frank Bryan交流 学生唐强科研成果展示 (供稿:地学中心海洋模式团队)

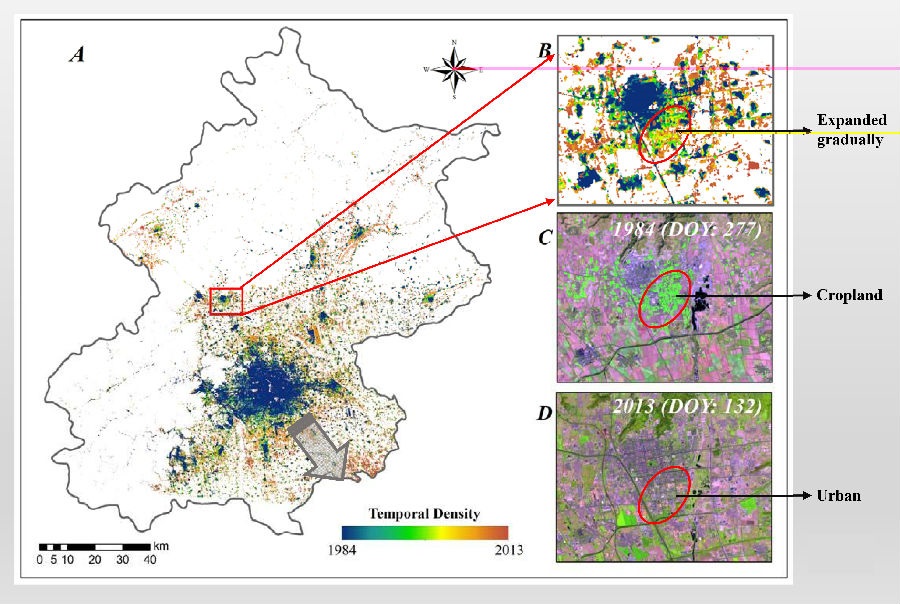

6月,地学中心李雪草博士生、宫鹏教授、梁璐博士合作在《环境遥感》(Remote Sensing of Environment)发表了题为“A 30-year (1984–2013) record of annual urban dynamics of Beijing City derived from Landsat data”的文章,用时空逻辑一致性的方法对北京市30年(1984-2013年)的空间扩张进行了制图和分析。 基于卫星遥感监测城市土地利用空间演变的研究已经开展了较长一段时间,但以往这些研究的时间分辨率往往相对较粗(即时间跨度短,例如5-10年)。考虑到中国的城市正在经历快速地物理形态的扩张,仅靠这种粗时间分辨率的城市制图往往不能及时地获取城市动态,特别是在特定政策驱动下的城市扩张动态。李雪草等基于Landsat数据对北京市逐年的城市用地进行制图。他们首先通过建立稳定的样本库对北京逐年的土地覆盖进行分类。在此基础上,对所获取的30年的城市序列进行“时空逻辑一致性”检验,主要包括对单独年份的噪声(或误分)进行时间域上的滤波和对...

日前,清华大学地学中心模式研究团队在国际知名期刊《并行计算》上发表题为“气候数据的去冗分析”的研究论文。论文第一作者为刘松彬博士,通讯作者为地学中心黄小猛副教授,合作者包括地学中心付昊桓副教授、杨广文教授以及国家海洋局第一海洋研究所的宋振亚副研究员。 地球系统科学研究涉及到海量的观测数据,地球系统研究模式也产生了海量的模式数据,管理这些数据需要花费大量的存储资源。针对这一问题,该研究使用了三套国内参加CMIP5的地球系统模式计算结果,分别是北京师范大学的BNU-ESM、国家海洋局第一海洋研究所的FIO-ESM, 以及中科院大气所和清华大学联合开发的LASG-CESS FGOALS-g2, 数据总量高达46.5TB。该研究对比了五种数据压缩方法和两种数据去冗方法,并且对不同气候数据的可压缩性进行了分析,发现数据压缩对不同类型的地球系统模式分量输出数据能够降低30%~70%的存储空间,是未来进行地学数据管理的有效方法。基于这一分析结果,该研究进一步...

为促进文化建设,4月19日地学中心工会组织教职工参观“第三届农业嘉年华展览”,让教职工有更多的机会亲近自然、亲近绿色、走进健康,感受现代农业科学技术的先进与神奇。活动不仅帮助教职工增加了养生、保健方面的知识,也加深了对农作物新品种的认识,见证新型农业的崛起和发展,学会更科学的生活。 农业嘉年华是以农业主题情景为背景,以现代都市健康休闲、娱乐、狂欢活动为农业体验模式的大型主题活动,是将农业与自然、农业与城市、农业与健康、农业与休闲、农业与文化、生产与生活有机结合,所呈现的科技与文化大餐。 (供稿:刘晓婷)

5月24日下午,历时两周的清华大学2015-2016度马约翰杯沙滩排球比赛落下帷幕。作为一支第一次出现在马杯沙滩排球赛场上的队伍,地学中心虽然最后仅名列乙级队伍的第八位,但整个比赛中,队伍积极向上的精神面貌和顽强拼搏的精神给其他院系的队员留下了深刻印象,也使得更多的人了解了地学中心。 沙滩排球是新学年马杯的第一项比赛,在排球协会发出报名通知后,地学中心组成了以李成伟任队长,惠婧璇、蔡俊、林雅和顾超为队员的参赛队伍。组队后同学们积极训练,掌握了沙滩排球的规则和基本技术。在比赛中,同学们也根据遇到的具体情况及时纠正,到比赛结束时这支临时组建的排球队不论在技术还是心理上都有了很大的进步。 地学中心排球队是一支年轻的队伍,现阶段的主要目标是扩充队员,希望更多对排球感兴趣以及有排球基础的同学和老师加入。目前,地学中心排球队每周有两次固定训练,欢迎想体验排球的同学们参与到排球队的日常训练中来。 (供稿:李成伟)

5月11日,2015年地学中心博士生社会实践动员会举行。地学研团相关负责人陈晗就实践基本情况、选课过程和一些注意事项,为大家答疑解惑。清华大学博士生社会实践是必修环节,是加强清华大学研究生培养质量和综合素质的重要途径,在提高研究生对现实问题的认知水平、解决能力和社会担当的同时,也促进研究生的择业就业。 为了更好地开展2015年地学中心暑期社会实践,地学研团以《清华大学博士生必修环节社会实践管理办法》为基础,对2015年需要参加社会实践的17名同学进行了相关培训和指导。陈晗首先介绍了必修社会实践的意义——既是学生们接触社会、认识社会的重要途径,也是清华大学的良好传统。他还对选课流程及注意事项进行了介绍,并重点强调了相关时间节点。中心副主任武海平老师结合自身经历,鼓励大家认真、努力完成社会实践。曾参与过实践的陈欣和蔡俊同学也结合自己的经历,提出了建议和与会同学还就疑惑之处进行了提问、讨论。 (供稿:孙喆)

6月13日晚,别开生面的儿童科普讲座“小小梦想家”第四讲“飞跃地球之迁徙的鸟”在经管学院报告厅举行。 本次讲座由地学中心与经管学院分工会联合举办,由地学中心司亚丽老师主讲。司亚丽老师精彩而又趣味十足的讲座得到小朋友与家长们的热烈欢迎。司亚丽老师还与到场的一百多名小同学们互动,让同学们模仿鸟的叫声以及用扇子模仿大雁“V”字飞行等,这使得一个半小时的讲座快乐又有趣。 地学中心和经管学院近二十名师生志愿者紧密配合,圆满完成了本学期“小小梦想家”系列科普讲座活动。活动激发了小朋友们学科学、爱科学、用科学的兴趣,培育了科学精神,启迪了小朋友探索科学奥秘的热情,受到了热烈欢迎。 (供稿:彦妃)

清华大学地球系统科学研究中心罗勇教授、林岩銮副教授、黄建斌助理教授课题组主要从事全球气候变化及其影响的事实、机理与预估、地球系统模式研制、气候资源开发利用等领域的研究。现根据工作需要,拟招聘博士后一至四名。详细信息如下: (一)研究方向及研究内容 1、气候变化事实分析与过程机理研究:(1)千年尺度网格化气候序列的建立与分析;(2)南北极及青藏高原气候变化的诊断分析与数值模拟;(3)碳循环关键过程在气候变化中的作用。 2、全球和区域气候变化预测预估:(1)年代际尺度全球及区域气候变化预测;(2)温升控制目标下的气候情景及其影响和风险。 3、地球系统模式研制:(1)区域气候模式研制与比较试验;(2)全球模式性能检验指标和评估体系;(3)冰冻圈分量模式的发展与集成耦合。 4、气候资源开发利用:(1)大规模应用可再生能源技术的气候环境效应;(2)风电场气象预报技术。 (二)应聘条件 1、符合清华大学博士后流动站招聘岗位...

6月4日,科技部在北京召开《全球生态环境遥感监测2014年度报告》新闻发布会,第三次面向全球公开发布全球生态环境遥感监测年度报告(以下简称“报告”)。清华大学地球系统科学研究中心主任宫鹏教授作为报告编写组组长出席了发布会。 发布会由科技部办公厅孙玉明副巡视员主持,科技部各部门领导,专家组组长,以及顾问组、专家组多位专家出席了发布会。人民日报、新华社、中央电视台、中国国际广播电台、人民网等近30家新闻媒体参加了发布会。 图为宫鹏教授参加发布会 报告围绕大宗粮油作物生产形势、大型国际重要湿地、非洲土地覆盖、中国—东盟区域生态环境状况四大专题开展监测分析。发布会上,宫鹏教授就大型国际重要湿地和非洲土地覆盖专题回答了媒体提问。他指出,首次将湿地这一极具生态功能和服务价值的指标纳入年度报告意义重大。近年来,中国在湿地保护方面做出了巨大努力,但是受人口、资源和环境压力,与全球平均水平相比,中国的国际重要湿地面临...

近日,由地球系统科学研究中心和清华大学校团委组织承办的“空间天气与人类活动”科普讲座在建馆报告厅举行。魏奉思院士做了题为“新兴的空间天气科学与有效和平利用空间资源”的报告。魏奉思院士是中国科学院空间科学与应用研究中心研究员,著名空间物理学家,中国科学院院士。本次讲座吸引了校内外众多师生及社会人士前来聆听。 魏奉思院士介绍了空间天气的基本知识和空间安全对国家安全保卫工作的重要性。他从科研技术、国家空间安全政策、空间天气预报以及未来和平利用空间等多方面,通过神州空间站对接、核电站异常反应等真实案例对空间天气对国家安全及人类生活的重要性进行了深入浅出的讲述和分析。 在互动环节,魏奉思院士针对观众的问题进行了解答,问题涉及了太阳亮度和太阳风暴周期的相互关系,太阳风暴周期对地球的影响范围等多个方面。 (供稿:彦妃)