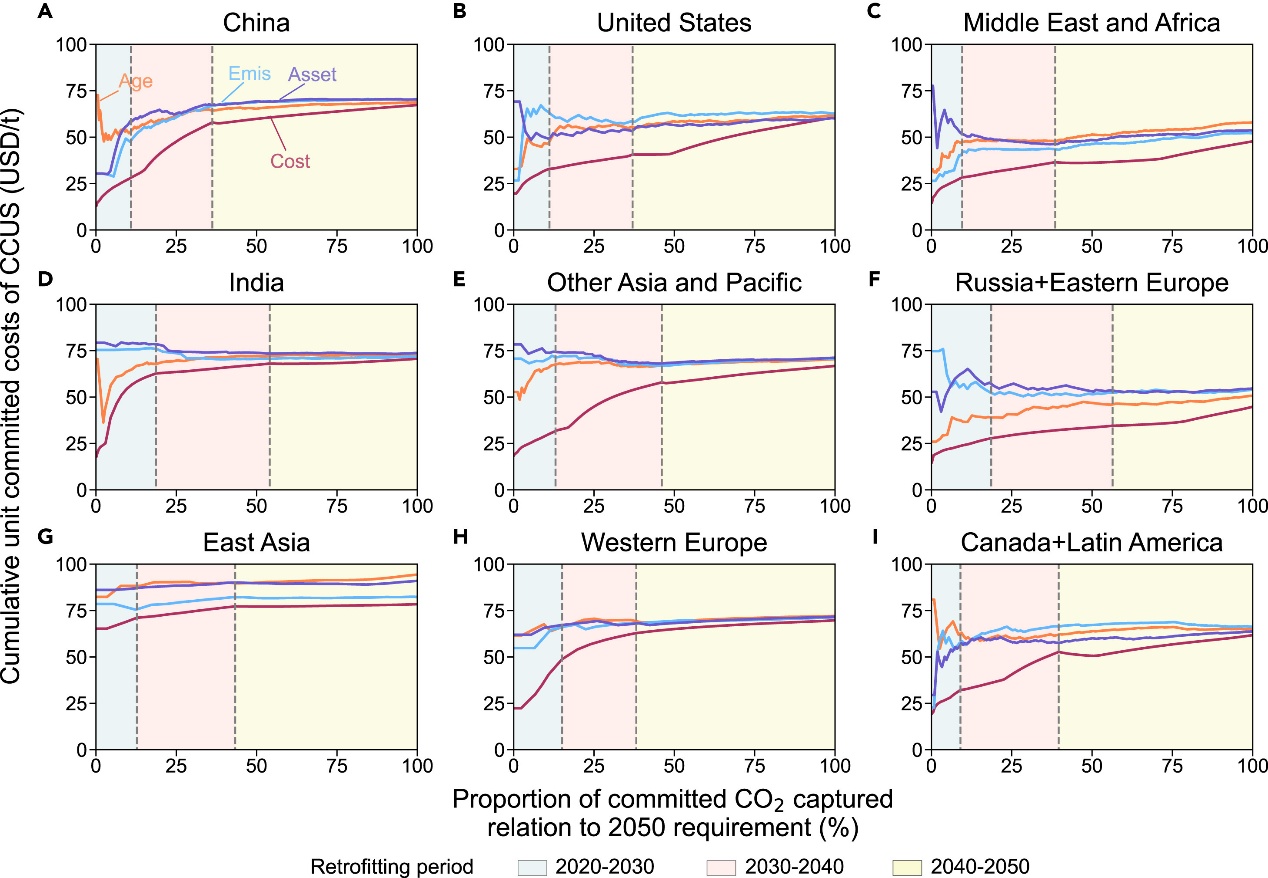

火电、钢铁、水泥等全球重点工业行业作为气候治理的关键领域,的碳排放占全球人为源排放总量的50%以上。当前,这些行业正处于设施规模化退役或低碳改造的战略转型期。传统上,设施退役或改造主要基于运行年限、产能规模、碳排放强度及能效等技术指标。然而,随着二氧化碳捕集、利用与封存(CCUS)技术成为难减排行业的重要选项,工业设施的CCUS部署高度依赖于地质封存资源的可达性,仅基于技术指标的路径设计已难以满足转型需求...

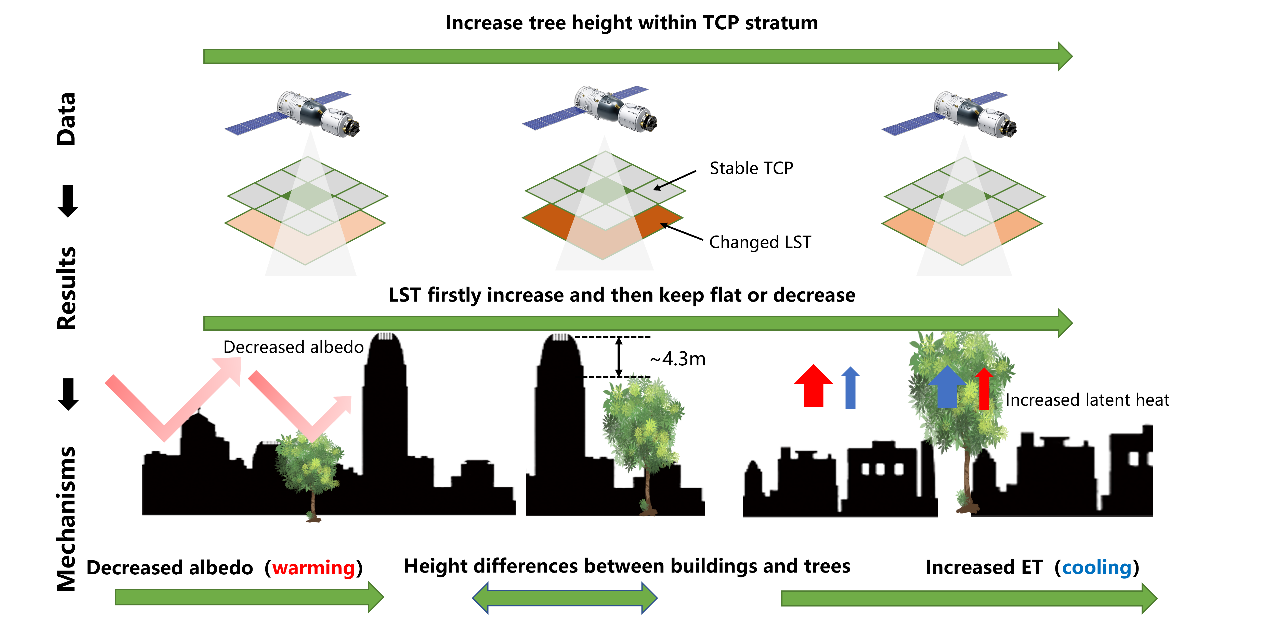

气候变化和城市化的双重压力下,城市热环境面临严峻挑战。树木作为自然解决方案(Nature-based Solution, NBS)的核心要素,其显著的降温效果备受关注。然而,目前关于树木降温效果与树木高度之间的关系,尤其是在大尺度上的研究仍显不足,相关机制尚未得到充分量化与探讨。这不仅制约了城市热环境优化建议的提出,也阻碍了中尺度城市气候模型的进一步发展。为应对这一挑战,清华大学地球系统科学系徐冰教授课题组针对中国305个...

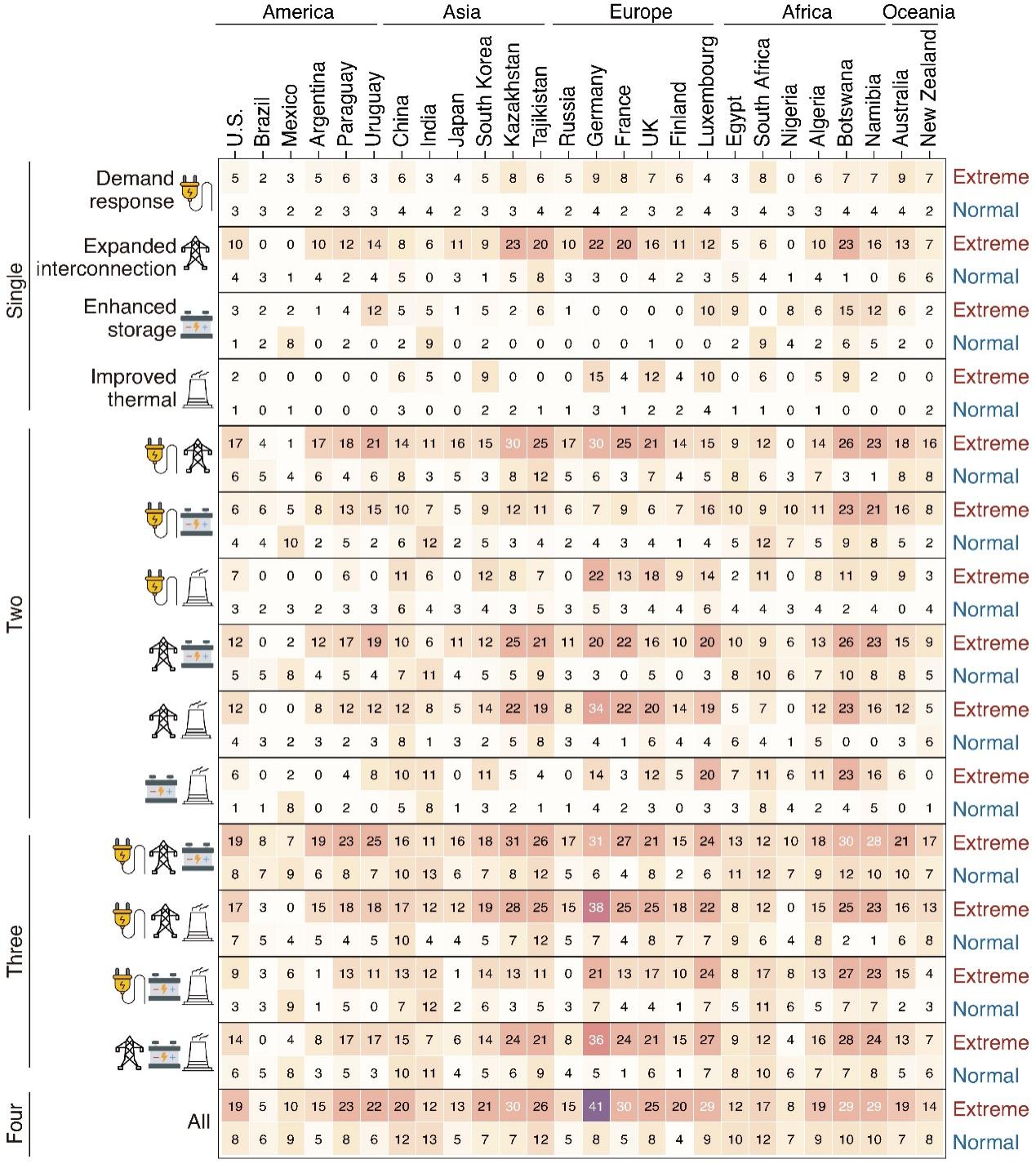

构建以风电和光伏等可再生能源为主体的新型电力系统,是推动全球能源清洁转型和实现《巴黎协定》气候目标的核心技术途径。气候变化导致极端天气气候事件增多,在电力供给侧改变风光出力,在需求侧影响用电负荷,进而加剧未来高比例风光电力系统的供需失衡风险。为应对极端气象条件下出现的短时供需缺口,往往需要配置更多火电容量或储能系统,以保障电网安全稳定运行,从而导致电力系统成本增加。因此,量化高比例风光电力系统...

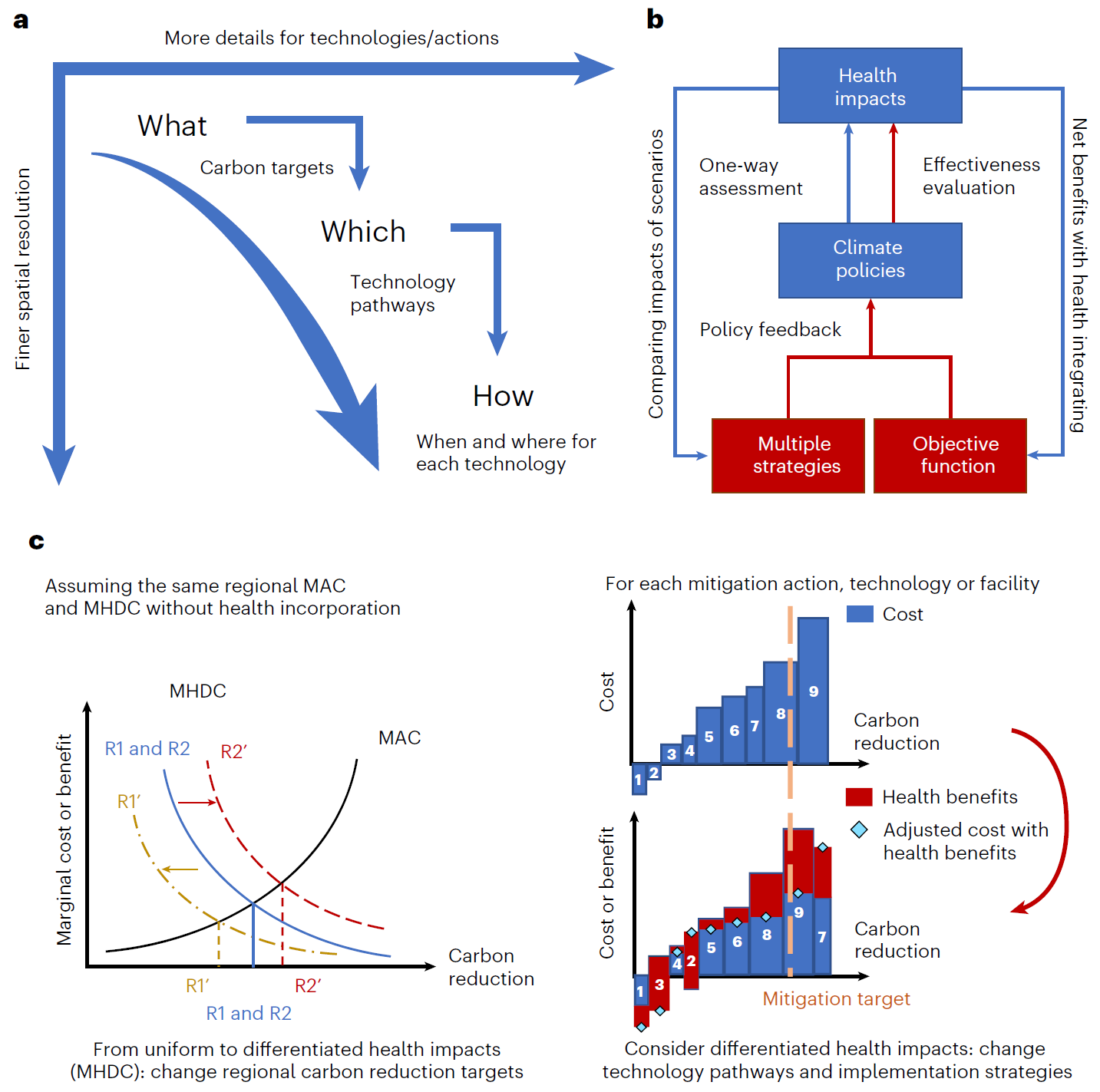

减缓气候变化能通过减少空气污染排放,增加绿色出行,以及调整健康饮食结构等方式提升公共健康水平,这将为开展气候行动提供更强的动力。《COP28阿联酋气候与健康宣言》呼吁制定并实施能够最大限度实现健康协同效益的碳减排政策。因此,对碳减排行动的成本、健康协同效益及其成本有效性进行系统性评估十分有必要,也能支撑国家在制定自主贡献目标中系统整合健康效益。尽管气候政策的健康协同效益已成为学界共识,但当前全球气候...

中国作为主席国推动达成的《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》(简称“昆蒙框架”)被国际社会视为扭转全球生物多样性加速丧失趋势的历史性成果,其中,行动目标3提出的“30×30”承诺——即到2030年保护地球30%的陆地和海洋——为全球生物多样性保护带来了前所未有的战略机遇。然而,在框架实施过程中,“全球南方”国家普遍面临空间数据缺乏、评估工具薄弱、保护能力不均等多重挑战。尤其在气候不确定性日益增强的背景下,迫...

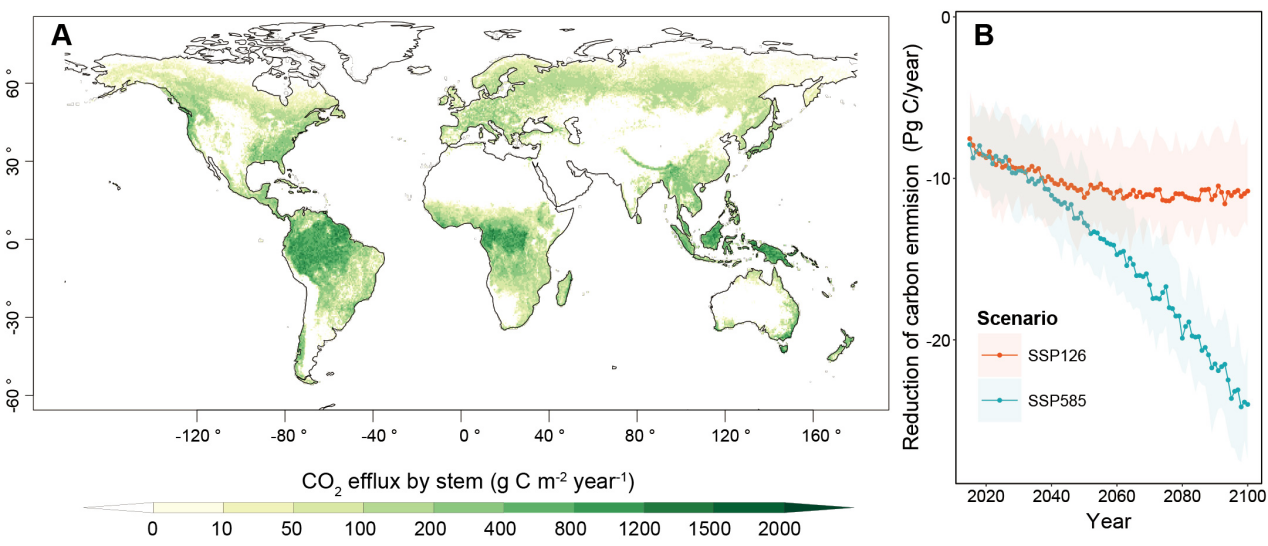

树干呼吸释放的二氧化碳是陆地生态系统碳排放的重要来源之一。传统观点认为,温度升高将急剧增强呼吸作用进而加剧气候变暖。然而,近年来的研究表明,植物可通过热适应机制(thermal acclimation)来减弱呼吸作用对升温的响应。目前,叶片和根系组织的呼吸热适应已得到较多关注,但树干是否也存在呼吸热适应现象?其驱动调节机制是什么?以及这种热适应将对长期升温背景下的全球碳循环产生怎样的影响?对这些问题始终缺乏系统研...

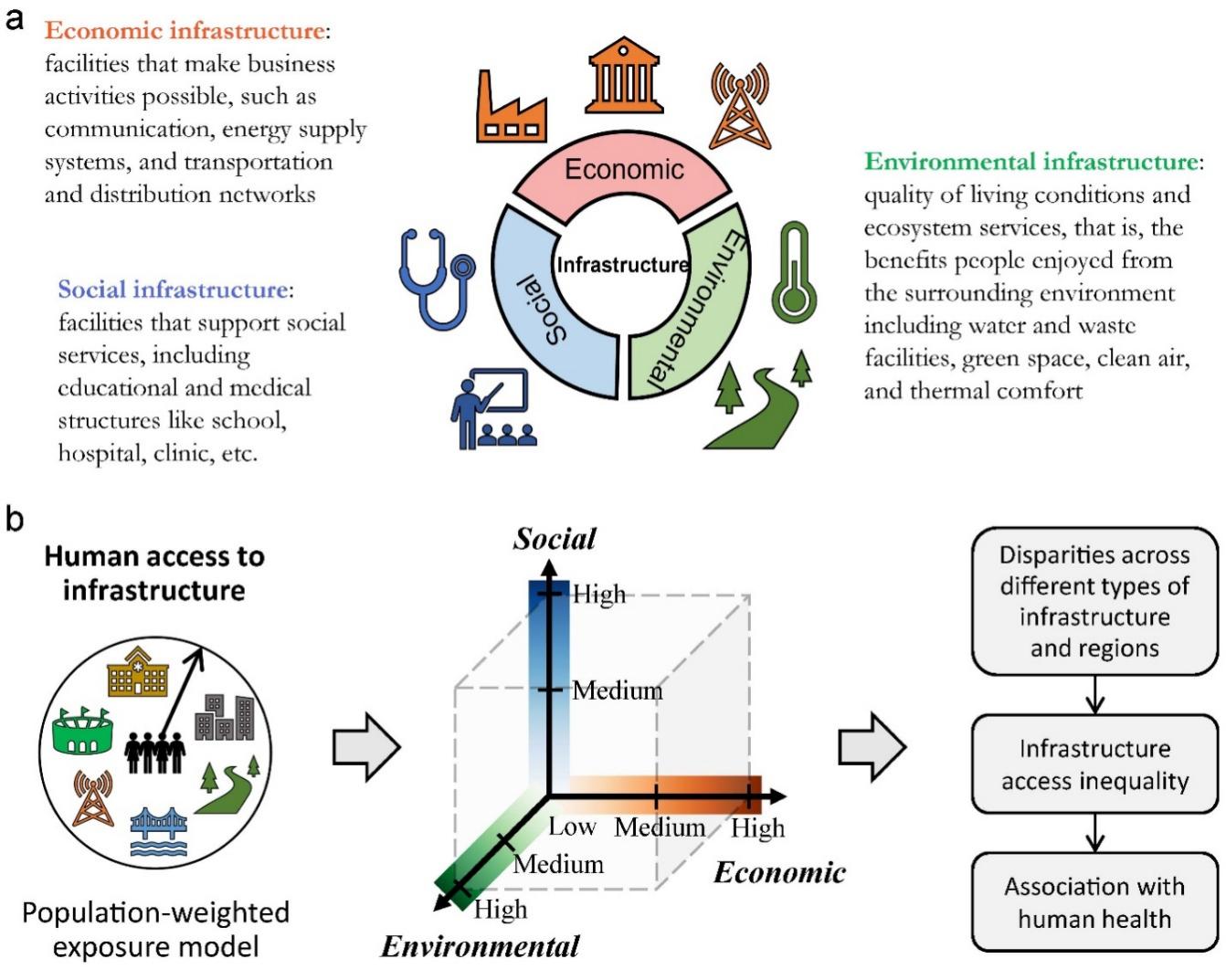

基础设施是社会发展的基石,确保居民公平使用和获取基础设施对于实现可持续发展与促进公共健康至关重要。然而,针对全球范围内基础设施与人类健康关系的研究存在明显不足。为填补这一空白,清华大学地球系统科学系(以下简称“地学系”)徐冰教授课题组联合国内外多家机构,构建了涵盖经济、社会与环境三类基础设施的全球格网数据库,结合人口加权暴露模型与混合效应回归方法,系统评估了全球166个国家的基础设施可及性差异及其...

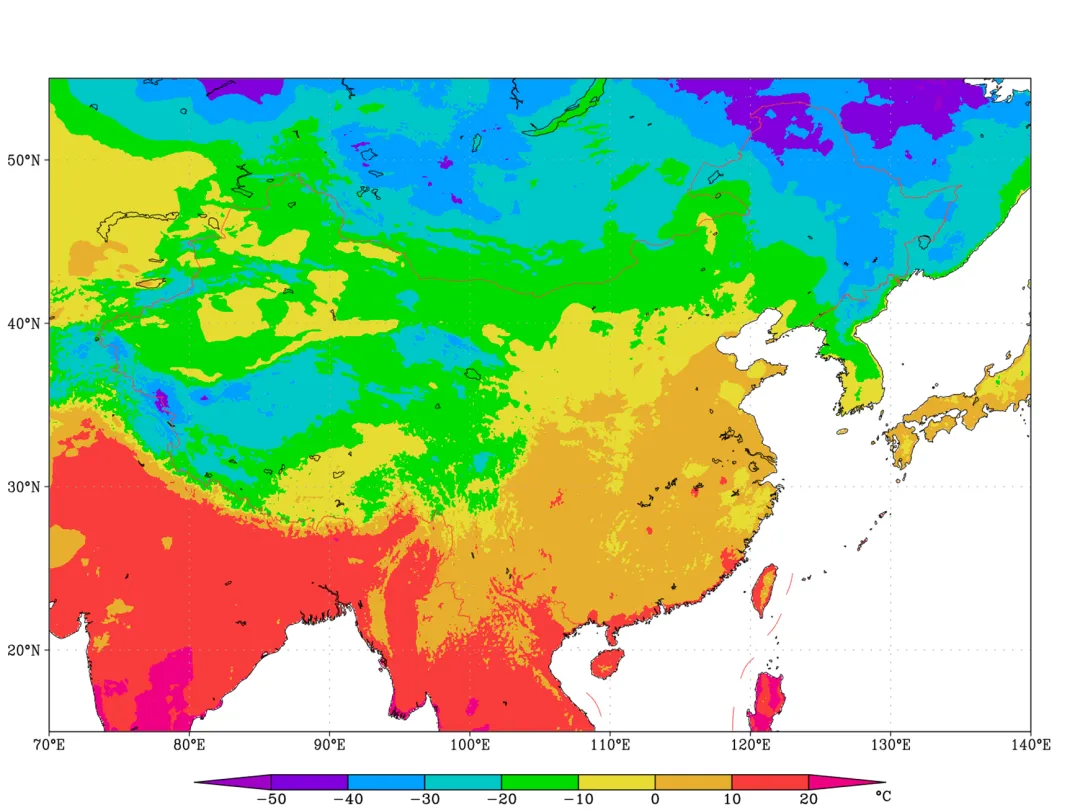

近日,由中国科学院青藏高原研究所与清华大学地球系统科学系联合研制的中国区域地面气象要素驱动数据集(China Meteorological Forcing Data,以下简称CMFD)2.0版公开发布,用户可通过国家青藏高原数据中心下载获取数据。CMFD是为支撑中国区域陆面、水文、生态等领域研究而研发的一套高精度、高分辨率、长时间序列数据产品。本次发布的 CMFD 2.0 包含了近地面气温、气压、比湿、全风速、向下短波辐射通量、向下长波辐射通量、...