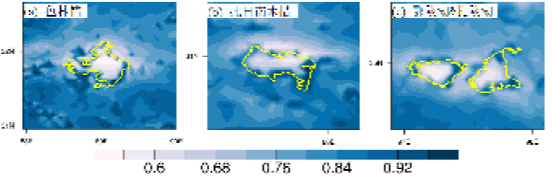

被称为“亚洲水塔”的青藏高原是中国湖泊分布最密集的地区之一。近几十年来,青藏高原湖泊的水位和面积发生了明显的变化,使得高原湖泊的水量平衡过程格外受到关注。湖面蒸发作为水量平衡中的重要一环,受到达湖表辐射的影响,而到达湖表的辐射很大程度上又是由湖泊上空的云量/云频率决定的。由于湖面观测的缺失,目前,在估算湖泊蒸发时,通常会使用周围陆地观测的辐射作为驱动。该做法的前提是湖岸辐射与湖面辐射接近;但是,...

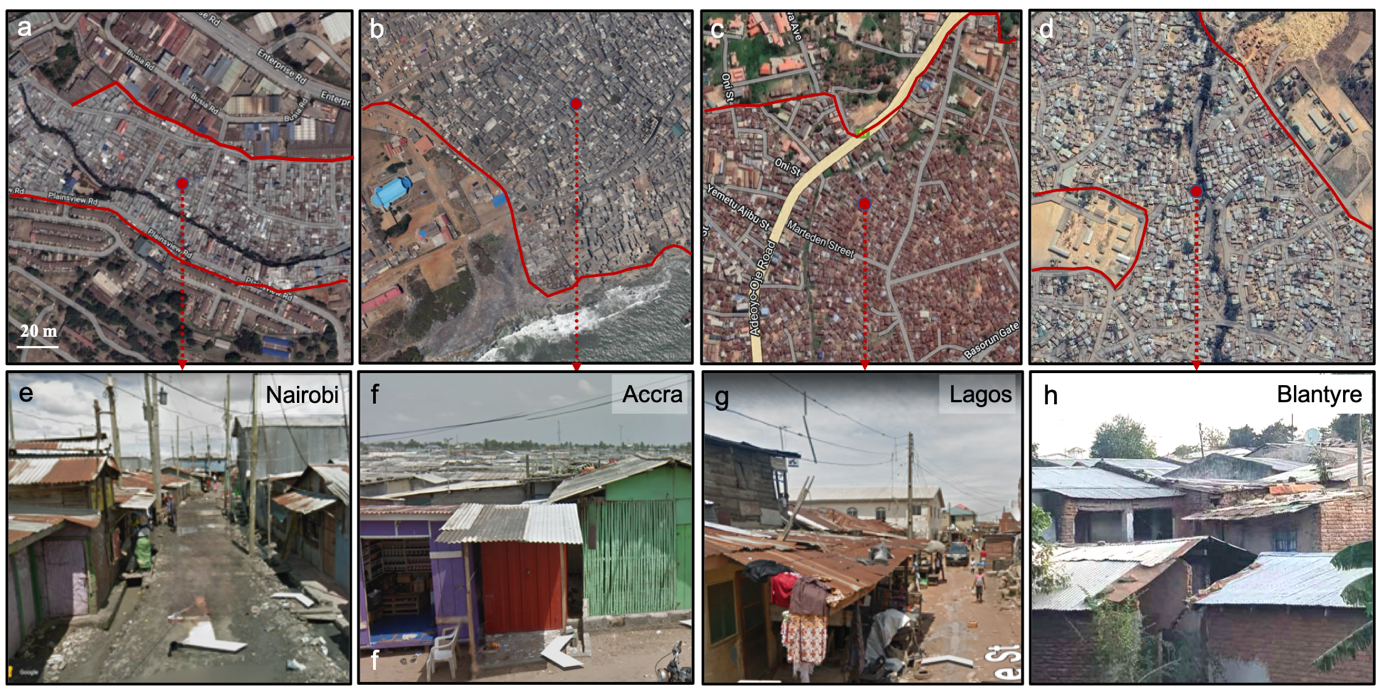

联合国人居署的数据显示,全球居住在贫民窟的人口数达10亿人,未来30年内,预计全球贫民窟居住人数将增加至30亿。贫民窟所面临的贫穷、自然灾害、环境卫生和健康疾病等一系列问题,已成为全球可持续发展目标重点关注的议题。由于贫民窟空间分布的基础信息相对匮乏,相关研究还处于初级阶段,阻碍了可持续发展目标措施的有效实施。针对这一问题,清华大学地球系统科学系俞乐副教授课题组选取了尼日利亚、肯尼亚、加纳和马拉维作...

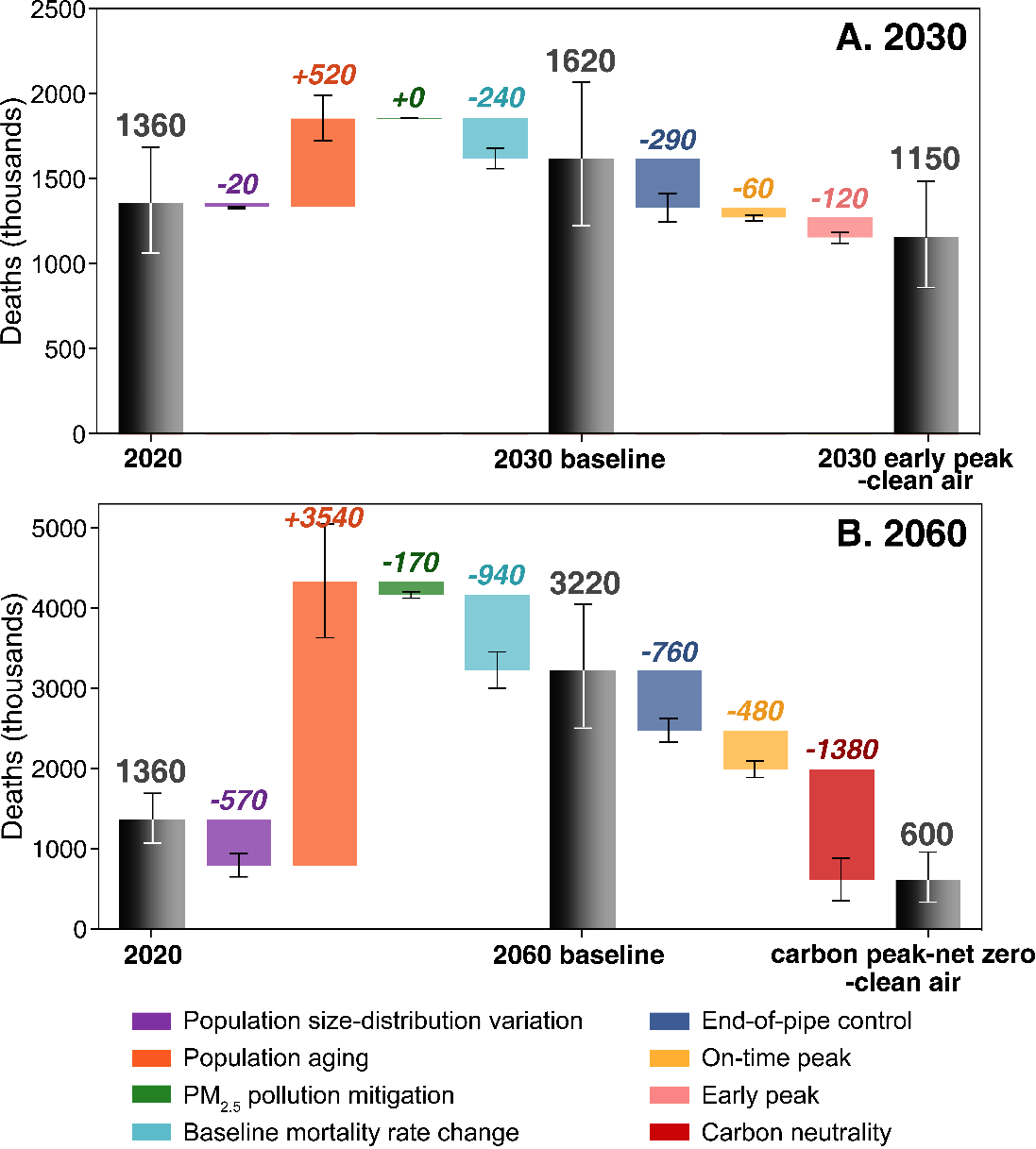

2013年以来,中国在大气污染治理方面取得了令人瞩目的成就,但PM2.5污染依然严重,年均浓度超过世界卫生组织指导值6倍以上,严重危害公众健康。随着人口老龄化的不断加剧,空气污染问题对脆弱人群的健康将造成更大威胁,持续改善空气质量的必要性和紧迫性日益凸显。由于温室气体与大气污染物同根同源,实施应对气候变化政策将带来可观的空气质量与健康效益。2020年国家提出碳达峰碳中和目标之后,实施碳中和与清洁空气协同路径...

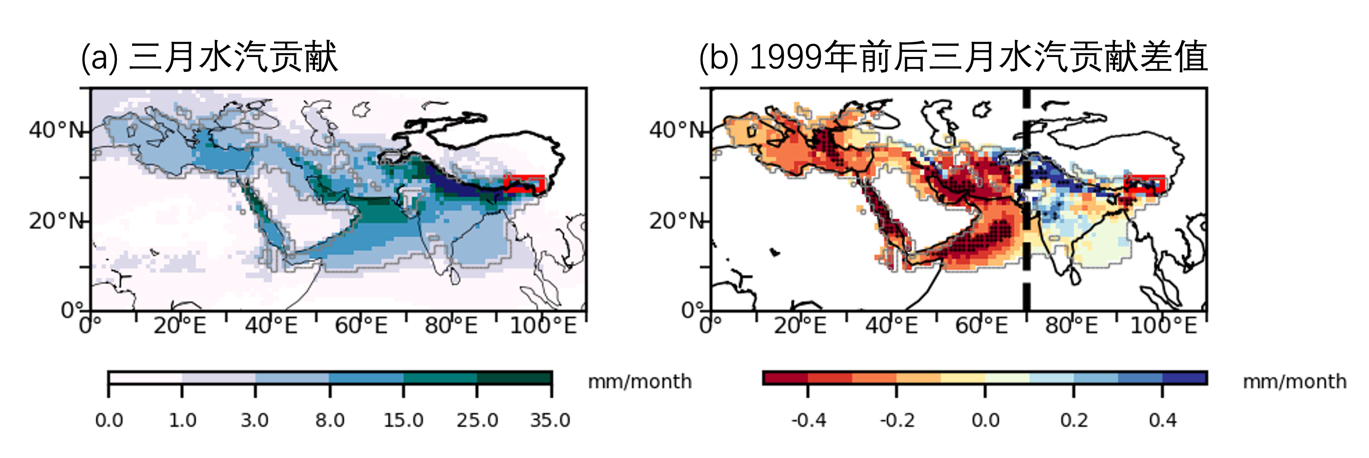

青藏高原东南部(藏东南)是我国重要的冰川区之一,近些年来,藏东南冰川退缩显著,对下游的水资源造成严重威胁。藏东南冰川具有春季和夏季累积的特点,部分地区主要以春季累积为主。因此,研究藏东南春季降水变化对于当地冰川物质平衡有着重要意义。针对这一问题,清华大学地学系阳坤教授课题组探究了藏东南春季降水的年代际变化,并从水汽输送的角度揭示了导致其变化的物理机制。

中国空间站“天宫”是中国从2021年开始建设的一个模块化空间站系统,为人类自1986年的和平号空间站及1998年的国际空间站后所建造的第三座大型在轨空间实验平台。清华大学地学系刘竹教授团队联合中科院微生物所东秀珠研究员团队和中科院上海技术物理所张涛研究员团队合作开展了基于中国空间站的地外生态系统模拟实验,取得一系列研究进展。前期研究发现,极端厌氧古菌产甲烷菌是现存的最原始形态的生命之一,是地球大气甲烷的主...

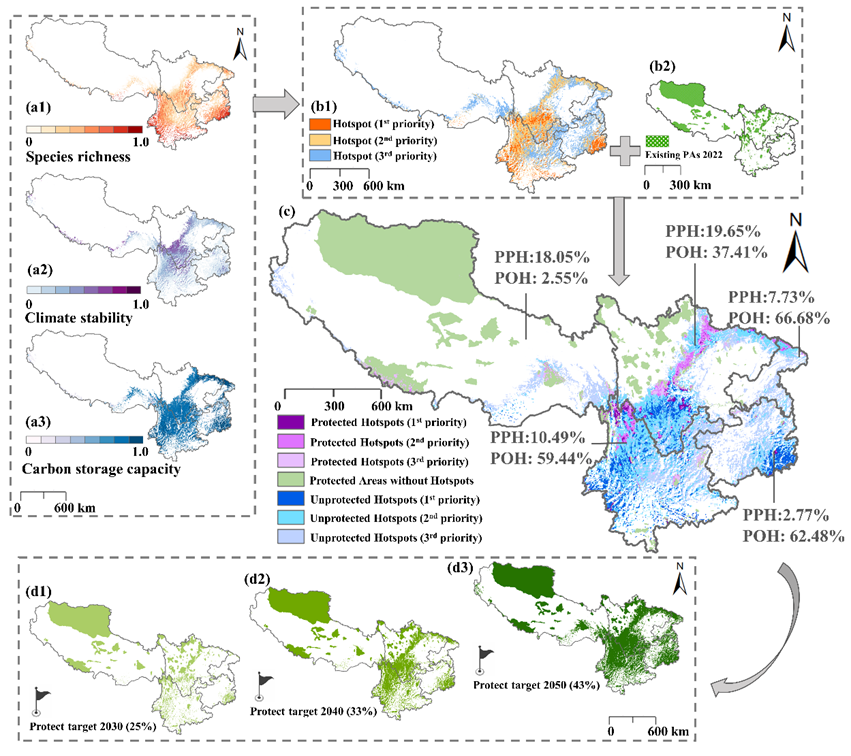

自然保护地是生物多样性保护的前沿阵地,建立自然保护地同时也是改善生态环境质量的有效方法和途径。《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》的通过为今后至2030年乃至更长一段时间的全球生物多样性治理擘画了新蓝图。在影响生物多样性和生态系统功能的众多因素中,气候变化被认为是最重要的威胁之一。气候变化导致的物种分布、物种组合和生态系统动态变化与自然保护地的静态边界形成了鲜明对比。因此,自然保护领域需要更具前瞻性...

气候变化已成为⼈类可持续发展的严峻挑战。⽓候减排措施的提出与实施亟待更加科学、及时、精确的高时空分辨率的基础数据支撑。在全球气候治理的新格局下,二氧化碳排放监测成为准确掌握未来排放变化趋势,有效开展各项减排工作,促进经济社会绿色转型,以及加强应对气候变化国际合作的基础。在中国稳步推进碳达峰与碳中和⽬标的同时,实现对全球逐日碳排放动态的监测及报告⼗分重要。近日,清华大学地球系统科学系刘竹教授与关...

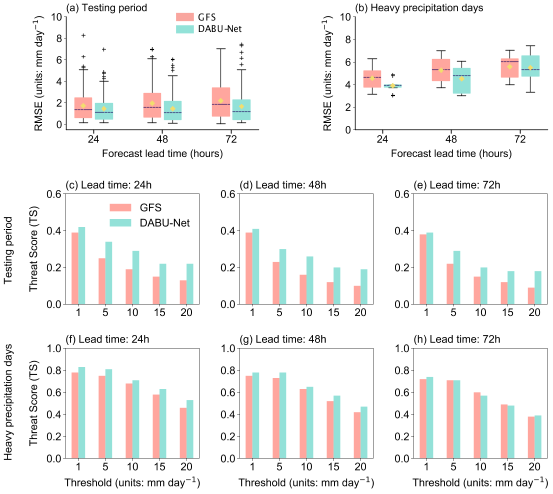

准确的降水预报,尤其是强降水预报,仍然是天气预报中的一大难题。强降水往往会带来洪水、城市内涝、暴雪等灾害性事件,因此提高降水特别是强降水的预报性能至关重要。当前降水数值预报仍然存在一定偏差,中国东南部地区冬季降水的预报性能远低于夏季。针对这一问题,清华大学地学系黄文誉副教授课题组提出了基于深度学习的中国东南部冬季降水偏差订正模型,提高了降水和强降水预报性能。图1. DABU-Net降水偏差订正模型本研究使...