7月16日,地学系硕士生曹超纪作为第一作者,导师蔡闻佳作为通讯作者,在期刊《应用能源》《Applied Energy》上发表题为“Incorporating health co-benefits into regional carbon emission reduction policy making: a case study of China’s power sector”的研究论文。文章合作者还包括地学系白玉琪副教授、崔学勤博士后、博士生邓铸。文章指出不同地区减排相同量的二氧化碳带来的健康协同效益存在差异,并给传统意义上的减排决策依据选择提出了新的建议——碳减排决策应该考虑公众健康。

目前,虽然国家已对电网进行了区域划分,但这并不表示电网之间的运行是彼此独立的。中国电力普遍存在跨区传输现象,且跨区输电的比例正在逐年提高,这使得电力与健康相关度的衡量变得极其复杂。另外,电网中的电是混合电,是将火力、风力、水力、潮汐能等不同发电方式产生的电能放在一个电网里,导致使用者无法区分来源。这意味着,如果一个电网采用清洁能源替代火力发电,其减排和健康影响既发生在本地,也发生在进口电的发电地,这更增加了量化健康协同效益的难度。

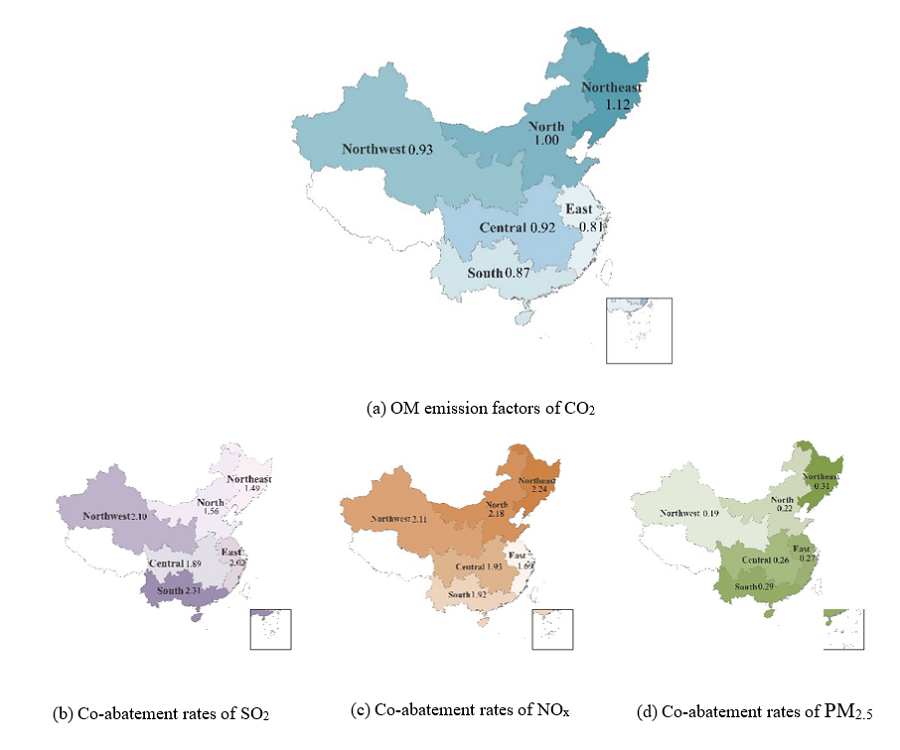

为此,研究利用“排放量计算——污染浓度模拟——健康物理量计算——健康货币量计算”的研究链条,在排放量计算中通过使用清洁发展机制中的电力行业“运行边际”概念,来计算一度清洁能源发电所替代的碳排放和大气污染物排放。

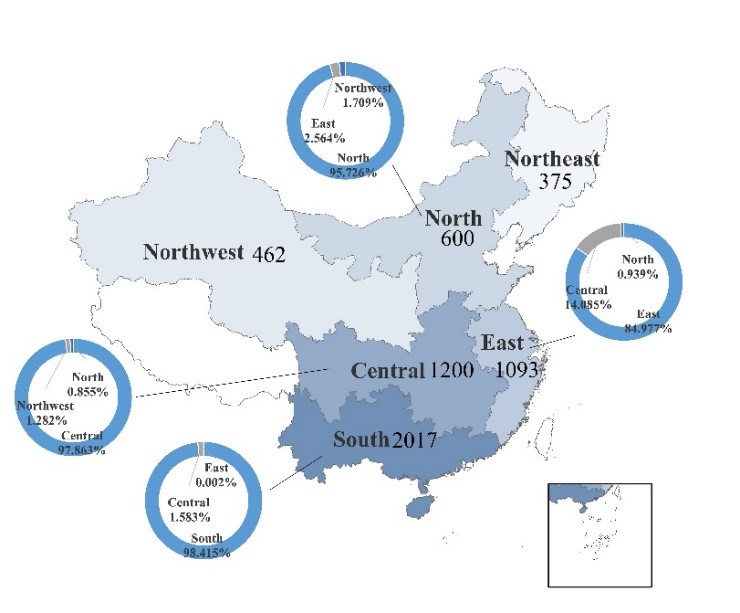

结果发现,不同电网减排相同量的二氧化碳,其健康效益不同,差距甚至可达5倍。同时,碳排放强度和污染物协同减排率最高的地区并不一定是健康效益最大的地区,比如东北电网虽然有最高的氮氧化物和PM2.5的协同减排率,但是健康协同效益最大的却是南方电网,主要原因是后者的人口密度更高。此外,因为电网中“混合电”的存在,研究通过分解每个地区减排相同量二氧化碳的健康效益构成证实,某个地区实施碳减排,不仅可以影响本地健康效益,还能影响其他地区的健康效益,其中华东电网的健康效益转移效应最高,达到14%。

文章发表后,《中国科学报》主动对此研究进行报道,并邀请北京师范大学经济与资源管理研究院崔琦博士对文章发表评论。崔琦博士认为此项研究能够将分散在不同部门的决策相互关联、为制定更严谨、更全面的政策提供科学支撑,有望事半功倍地实现节能减排的最大效益。新闻稿发表在8月5日的《中国科学报》上。

该研究工作得到了国家重点研发项目、国家自然科学基金、及国家电网公司科技项目的支持。

论文链接:

https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2019.113498

图.中国六大电网CO2边际运行排放因子、每千吨CO2协同减排率、每千吨CO2货币化健康协同效益及其构成