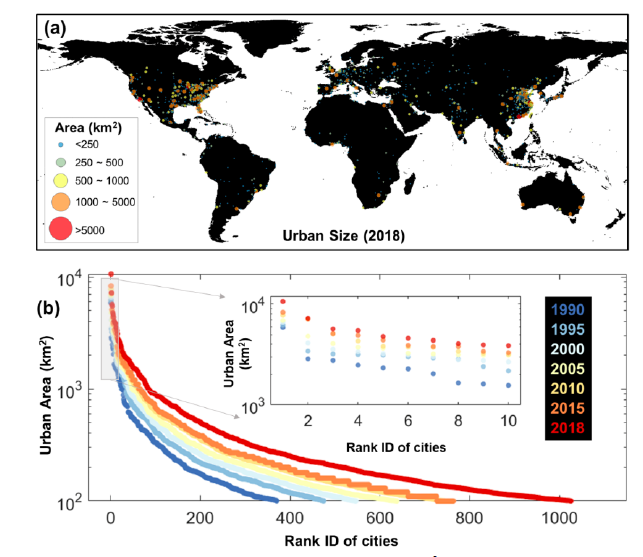

2020年6月11日,清华大学地球系统科学系宫鹏教授研究组联合国内外多家研究机构在《环境研究快报》(Environmental Research Letter)上发表题为“基于全球人造不透水面GAIA的全球城市边界制图”(Mapping global urban boundaries from the global artificial impervious area (GAIA) data)的论文,对外发布了全球1990、1995、2000、2005、2010、2015和2018年的全球城市边界数据集。 过去30年来,全球经历了空前的城市化进程。当前,全球城市人口已经超过了农村,且城市人口的比例预计在未来将会继续增加。这些新增的城市人口将主要集中在发展中国家和区域(例如东亚和非洲),对当地的生态环境和可持续发展提出了新挑战。评估城市建成区和周边生态环境依赖于空间显性的城市区域范围,对于城市发展和生态保护愈发重要。但目前这类数据特别是多时相数据的获取仍然以人工目视解译为主,缺乏在区域和全球尺度上较为一致的制图方法和相关的数据集。针对这一问题,宫鹏...

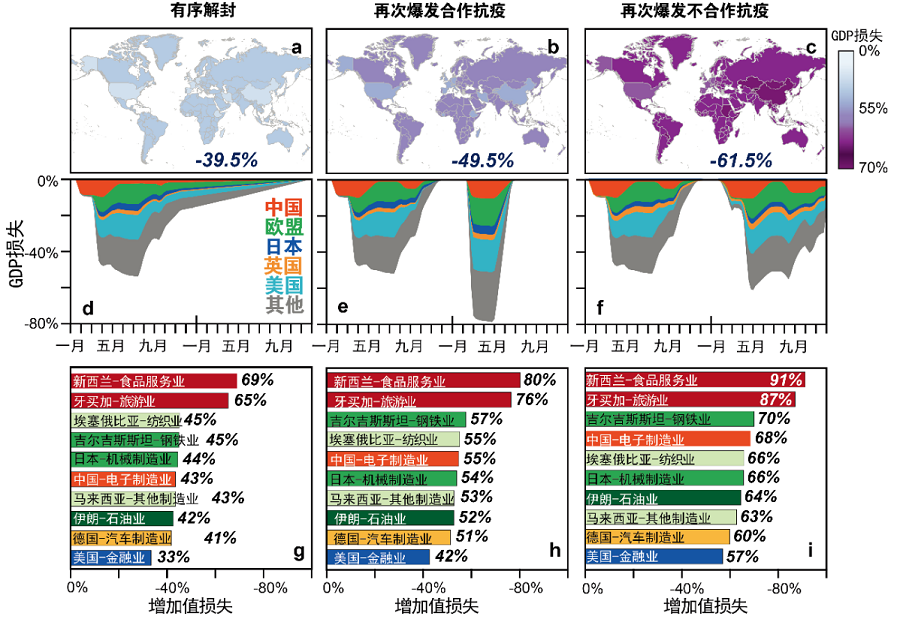

2020年6月3日,清华大学地球系统科学系关大博教授研究组联合国内外多所研究机构在《自然·人类行为》(Nature Human Behaviour)合作发表题为“全球疫情控制政策对经济影响的评估”(Global supply-chain effects of COVID-19 control measures)的研究论文。此论文是全球首篇经过同行评议发表的针对疫情控制措施对全球产业链的影响评价的研究。本研究的评估结果显示中国虽在积极抗疫中承受了巨大损失,但把疫情持续时间降到最短,对全球其他国家产生了显著有利影响,且中国所实行的严格管理和有序放开举措,也最符合全球经济利益,对全球经济重启及产业链复苏起到了决定性作用。 目前除了对防控措施的有效性和实施成本进行验证之外,研究不同防控措施对世界经济以及全球关键产业链的影响,对于减轻经济损失和指导经济恢复同样具有重要意义。本研究运用最新开发的全球灾害足迹核算模型,结合全球贸易及产业链数据库,从设定空间传播范围、控制措施的严格性、持续...

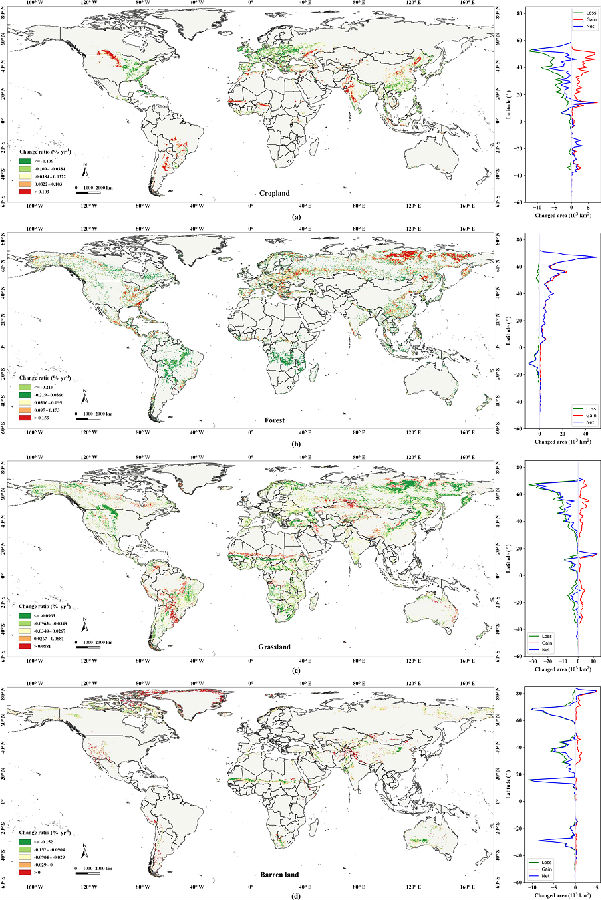

2020年6月3日,清华大学地球系统科学系宫鹏教授科研团队在地学领域顶级期刊《地球系统科学数据》(Earth System Science Data)上发表题为“全球1982~2015年土地覆盖逐年动态及长期变化”(Annual dynamics of global land cover and its long-term changes from 1982 to 2015)的论文,对外发布了全球1982~2015年逐年长时序动态土地覆盖数据产品(GLASS-GLC)。 近年来,随着全球环境变化特别是人类活动导致土地利用和土地覆盖不断变化,人们迫切需要对全球土地覆盖和土地利用进行有效监测和全面分析。然而,当前全球长时序、全类别、高精度土地覆盖变化数据产品十分缺乏。针对这种情况,宫鹏教授团队研发了具有5 km空间分辨率和34年长时序逐年动态的全球土地覆盖数据产品GLASS-GLC。作为地球系统模式的关键输入参数之一,这套产品对于全球碳和水循环,植被动态和气候变化、生物多样性保护等全球环境变化及模拟研究具有重要价值和意义。同时,作为农林生产、...

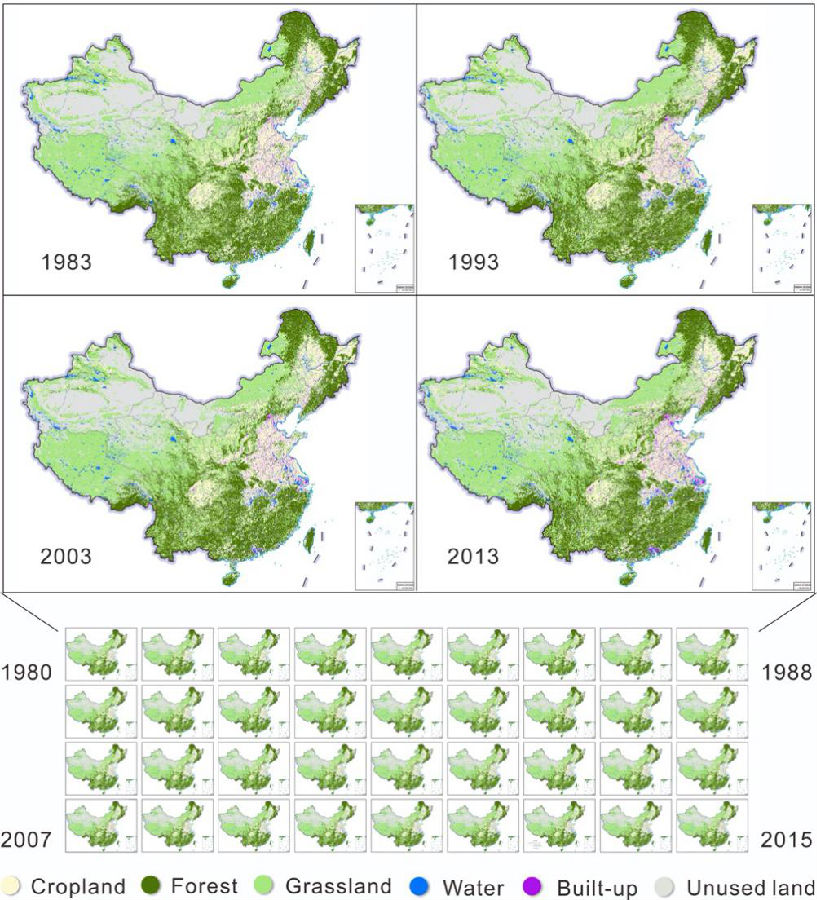

2020年5月19日,清华大学地学系俞乐课题组在《中国科学:地球科学》(SCIENCE CHINA - Earth Sciences)上发表题为“基于AVHRR,MODIS,LANDSAT数据和BFAST算法的中国30米逐年土地覆盖/土地利用数据集(1980-2015)”(Annual 30 m land use/ land cover maps of China for 1980–2015 from the integration of AVHRR, MODIS and Landsat data using the BFAST algorithm)的论文。 陆地资源卫星(Landsat)30米分辨率数据被广泛应用于长时间序列土地变化研究,但因其时空覆盖不全,难以被直接用于开展中国逐年土地利用/土地覆盖制图。在本研究中,俞乐课题组使用中分辨率(250米)成像光谱仪(MODIS)数据集和低分辨率(8千米)全球模拟与制图研究数据集(GIMMS),结合逐5年30米中国土地利用数据库(CLUD)和时间序列分析方法,得到1980~2015年逐年中国土地利用数据集(CLUD-A)。论文探索了加性季节和长期趋势突变检测算法(BFAST)在全类型土地利用/土地覆...

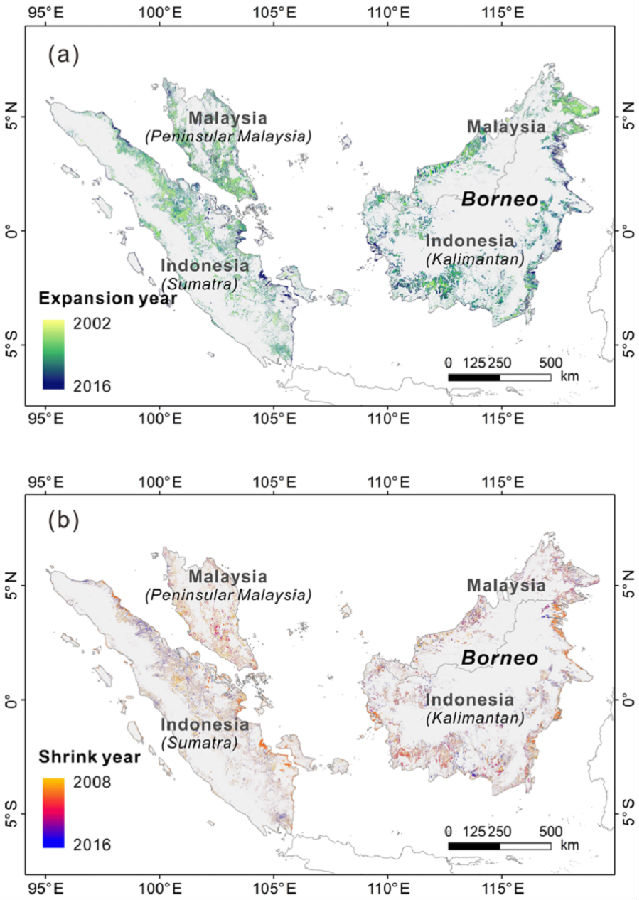

2020年4月,地学系俞乐课题组在《地球系统科学数据》(Earth System Science Data)上发表题为”2001-2016年逐年马来西亚和印度尼西亚油棕种植园分布数据集”(Annual oil palm plantation maps in Malaysia and Indonesia from 2001 to 2016)的论文,发布了一套2001-2016年印度尼西亚和马来西亚100米空间分辨率逐年油棕分布数据集。 近年来,全球对植物油和生物燃料的需求不断增长,导致东南亚(尤其是马来西亚和印度尼西亚)的油棕种植园显著扩张,大量侵占东南亚地区的热带森林。据统计,1990-2005年间50%的新增油棕种植园面积来源于森林砍伐。此外,油棕扩张还造成生物多样性丧失和温室气体排放增加。定量分析油棕扩张造成的环境影响需要时空分辨率更高的油棕土地覆盖动态数据集。 本研究中使用合成孔径雷达数据ALOS PALSAR,ALOS-2 PALSAR-2和中分辨率成像光谱仪MODIS数据集得到首套2001-2016年印度尼西亚和马来西亚100米逐年油棕分布数据集。首先,采用...

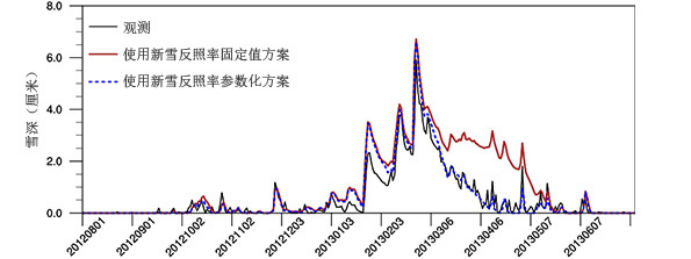

2020年4月,地球系统科学系阳坤教授研究组在期刊《水文气象》(Journal of Hydrometeorology)在线发表了题为“青藏高原浅薄积雪参数化研究”(Characterizing surface albedo of shallow fresh snow and its importance for snow ablation on the interior of the Tibetan Plateau)的论文。研究发现浅薄积雪反照率高度依赖于雪深,对青藏高原腹地积雪过程有极其重要的影响;通过发展新雪反照率参数化方案并引入到陆面模型中,大大地提高了陆面模型对青藏高原积雪的模拟精度。 积雪因其反照率高、传热效率低,可以极大的改变地表的能量平衡并调节陆地与大气的相互作用;此外,春季融雪为许多地区与河流提供着水资源,因此积雪是气候系统中非常重要的物理变量。然而,目前的气候模式严重高估了青藏高原腹地的积雪厚度。青藏高原是中国的三大积雪区之一,但是积雪主要发生在高原周边和高山区,而高原腹地很少有稳定积雪。本研究基于观测数据,发现青藏高原腹地的...

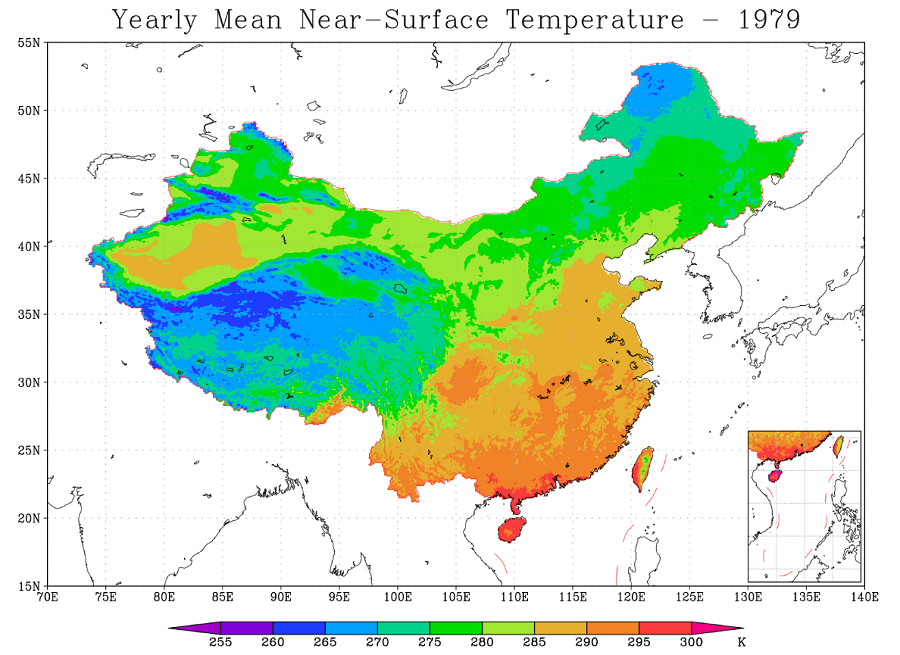

近日,地学系阳坤课题组在《科学数据》(Scientific Data)上发表题为“首套面向中国区域陆面过程研究的高分辨率气象驱动数据集”(The first high-resolution meteorological forcing dataset for land process studies over China)的论文,发布了过去十年间阳坤教授团队开发的一套服务于陆面、水文、生态等地表过程模型的中国高时空分辨率气象数据集。该数据采用严格的数据质量控制,统一的站点数据、卫星数据和再分析数据的融合方法,避免了不同学者对同一研究区域气象数据的重复处理。 近地面气象数据是地表模型的主要驱动。自2004年NASA发布全球陆面数据同化(GLDAS)气象数据以来,北美、欧洲等区域高分辨率气象驱动数据集也不断涌现。阳坤教授团队自2008年起利用中国气象局数据共享的契机,开始了中国区域高分辨率气象驱动数据集的开发,建立了气象数据的预处理系统和融合系统,完成了首套相对稳定可靠的长时间序列数据产品。该数据集覆盖了中国陆地区域,...

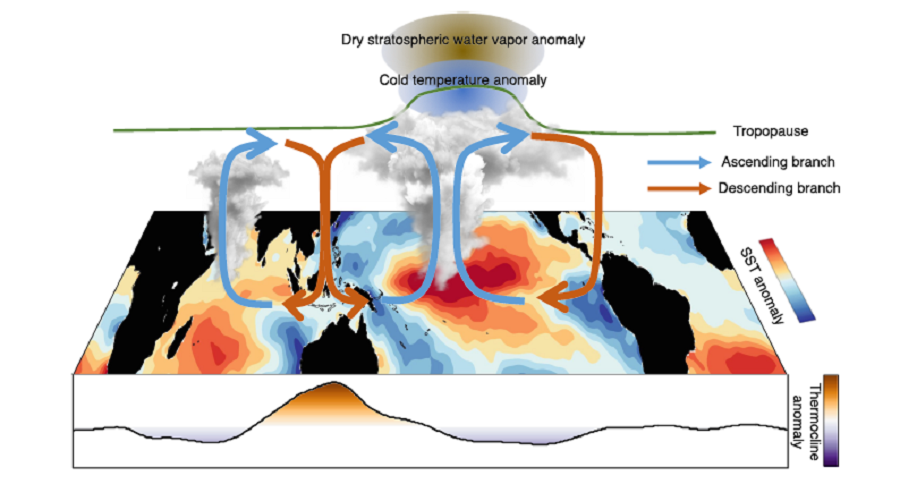

2月21日,清华大学地学系林岩銮教授课题组在《地球物理研究快报》(Geophysical Research Letters)上发表题为“热带中尺度对流系统活动变化在平流层水汽中的足迹(Footprint of Tropical Mesoscale Convective System Variability on Stratospheric Water Vapor)”的研究论文。 作为地球上主要的降水系统,对流活动通常会组织成宽达几十到几百公里尺度的中尺度对流系统。热带中尺度对流系统是热带主要的天气系统, 不仅带来大量的降水(占热带降水的50~70%),也是热带环流的重要组成部分。长期以来人们普遍认为热带中尺度对流系统活动的年际变化是相对稳定的,之前也鲜有研究探究全球范围长时间尺度上的中尺度对流系统活动变化情况。 课题组先前采用一个新颖的中尺度对流系统跟踪算法得到了1985-2008年全球热带地区中尺度对流系统数据,在此基础上,第一次发现热带中尺度对流系统整体有明显的年代际变化:中尺度对流系统整体发生的频率在1995-2002年间比1995...