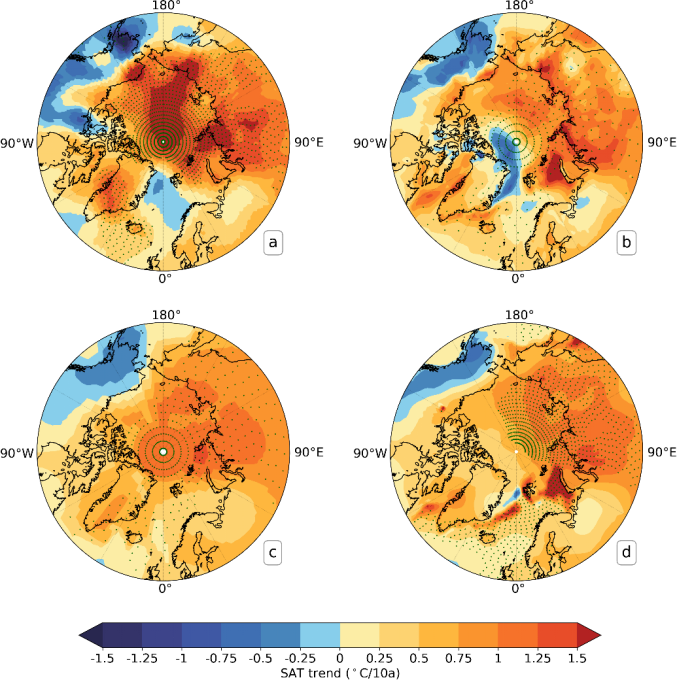

近几十年来,北极的增暖速率是全球平均的两倍以上,这一现象被称为“北极放大效应”(Arctic Amplification)。北极快速变暖不仅对当地生态环境造成显著影响(如北极海冰剧烈减少、格陵兰冰盖和冻土消融以及植被增加等),而且对全球气候也有明显作用(如对北半球中纬度天气/气候的影响等)。然而,北极地区长期可靠的观测资料极度缺乏。现有可持续更新的北极温度资料普遍利用中纬度温度观测对北极缺测区域进行插补,这种方法的...

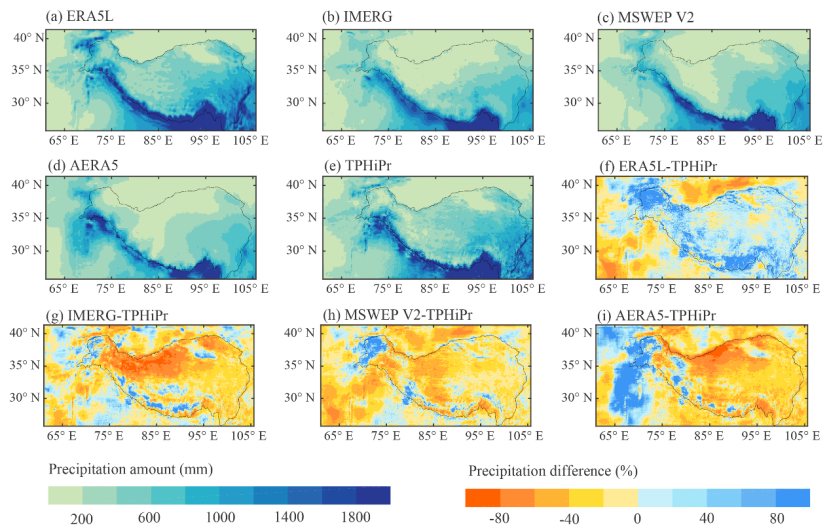

近期,国家青藏高原科学数据中心作为科研论文关联数据仓储发布了清华大学阳坤教授团队的 “第三极地区长时间序列高分辨率(1/30°)降水数据集(TPHiPr,1979-2020)”,用户可开放获取。其关联论文“TPHiPr: a long-term (1979–2020) high-accuracy precipitation dataset (1/30°, daily) for the Third Pole region based on high-resolution atmospheric modeling and dense observations” 在Earth System Science Data上发...

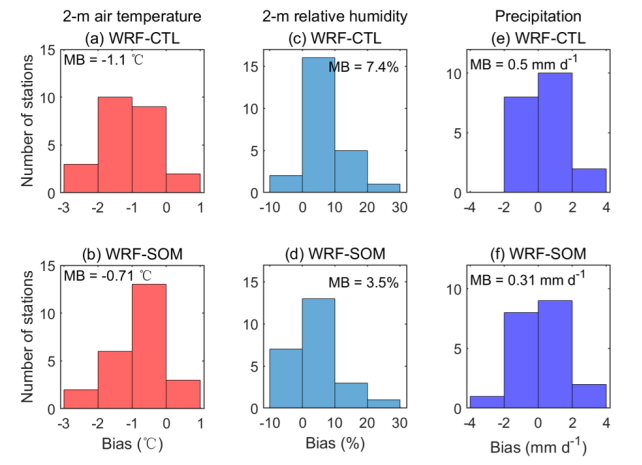

青藏高原东部富含大量的土壤有机质(SOM),导致高原土壤的持水能力增强而导热率降低。以往研究大多基于陆面过程模型从土壤热力性质的角度探讨SOM对土壤水热状态的影响,对于高原SOM如何影响陆气耦合系统却知之甚少。为解决上述问题,清华大学地学系阳坤教授课题组借助区域气候模拟、陆面过程模拟和观测资料,从陆气相互作用和水热性质两个角度系统地探究了青藏高原SOM对于夏季陆气耦合的影响。研究将课题组前期基于青藏高原观...

森林是陆地碳汇的重要组成部分,同时也影响着地表能量收支。森林退化会增加碳排放,加剧全球变暖(生物地球化学效应)。同时,森林退化可以直接改变地表生物物理特征(如反照率、蒸散发、地表粗糙度等),进而影响局地能量平衡,导致气温变化(生物物理效应)。热带地区是全球森林砍伐和退化的热点地区。现有研究表明亚马逊区域森林退化的面积和导致的碳排放可能已经超过了毁林,但是热带森林退化的生物物理和生物地球化学效应...

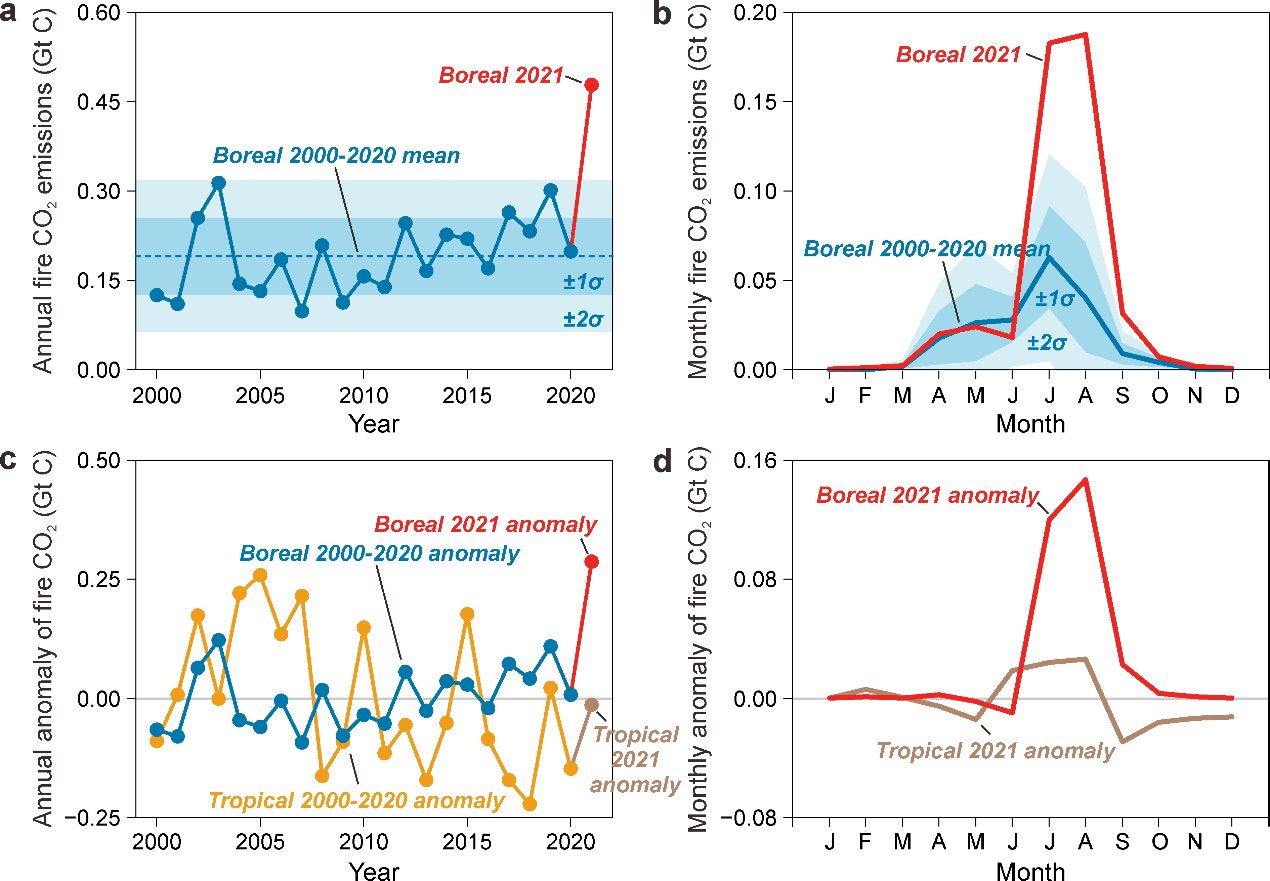

极端野火不仅破坏生态系统和生物多样性,还向大气中释放大量有害污染物和温室气体,威胁人群健康与全球气候。近日,由清华大学地球系统科学系张强教授和深圳国际研究生院郑博助理教授带领的国际研究团队基于自主研发的全球野火碳排放近实时量化追踪系统,发现全球变暖背景下土壤水分亏缺加剧,北半球中高纬地区(北纬50°以北)极端干旱事件显著增加,使得该区域逐渐成为全球野火活动及碳排放的热点地区。2021年北半球中高纬地区...

随着全球气温的升高,极端天气事件增多,水循环特征(如河道径流量和季节峰值)发生改变,更易引发干旱和洪涝灾害。最新的第六次国际耦合模式比较计划(CMIP6)基于不同的共享社会经济路径(SSP)及最新的人为排放趋势开展预估,试验设计更全面和科学。但现有的CMIP6模式数据集中参考的中国站点观测资料有限,导致其在中国的水文应用中存在偏差。因此,目前仍需结合更多的站点观测资料和更高精度的高分辨率全球气候模式,对中国未来...

在全球红树林生态系统遭遇严重破坏,红树林面积逐年减少的背景下,制止并且扭转红树林的损失成为当前各国政府及国际组织关注的焦点。红树林生态系统在单位面积上的固碳能力显著地高于附近的森林生态系统和大部分的内陆湿地,因此对红树林等滨海湿地的保护和恢复工程被认为是减缓气候变化的一种极为重要、基于自然解决方案的碳中和技术(即蓝碳碳汇)。然而,目前关于不同红树林恢复模式的碳累积效果的对比主要集中在物种搭配、...

播种时间直接影响作物产量,气候变化又是如何影响农民对播种时间的选择呢?近期,清华大学地学系王焓副教授课题组结合全球观测数据和模型模拟发现,小麦播种日期的全球格局是最优化产量的结果。该发现揭示了农民的播种行为对长期气候态的适应,为可靠模拟作物播种时间提供了支持。作物模型是研究作物生长响应环境变化的重要工具,被广泛用于作物产量预测和气候风险评估。播种日期是作物模型必不可少的输入变量,直接影响模型结...