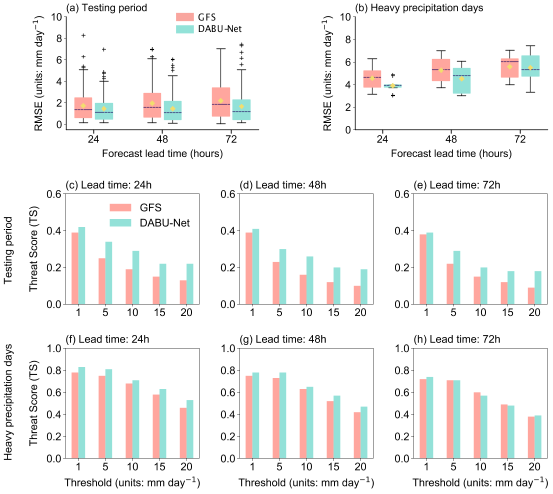

准确的降水预报,尤其是强降水预报,仍然是天气预报中的一大难题。强降水往往会带来洪水、城市内涝、暴雪等灾害性事件,因此提高降水特别是强降水的预报性能至关重要。当前降水数值预报仍然存在一定偏差,中国东南部地区冬季降水的预报性能远低于夏季。针对这一问题,清华大学地学系黄文誉副教授课题组提出了基于深度学习的中国东南部冬季降水偏差订正模型,提高了降水和强降水预报性能。图1. DABU-Net降水偏差订正模型本研究使...

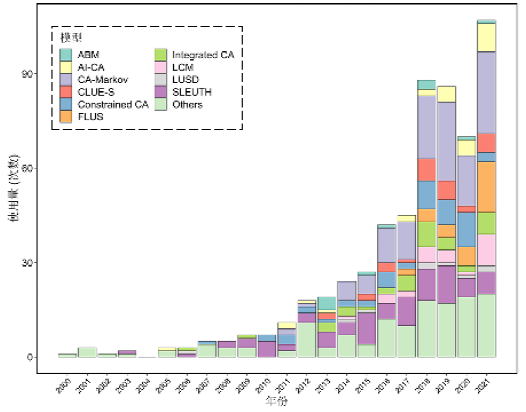

城市扩张模型(Urban growth models, 简称UGMs)是预测城市扩张的主要研究工具。自1950年以来,基于不同建模框架和算法的UGMs大量出现,但当前对不同模型表现的对比研究相对不足。研究者在选择模型时缺乏参考依据,开展城市扩张预测研究时对UAM的选择通常偏主观,从而增加了预测结果的不确定性。针对上述问题,清华大学地球系统科学系(以下简称“地学系”)杨军教授研究组统计了2000-2021年间城市扩张模拟研究中的各类UGMs使用情...

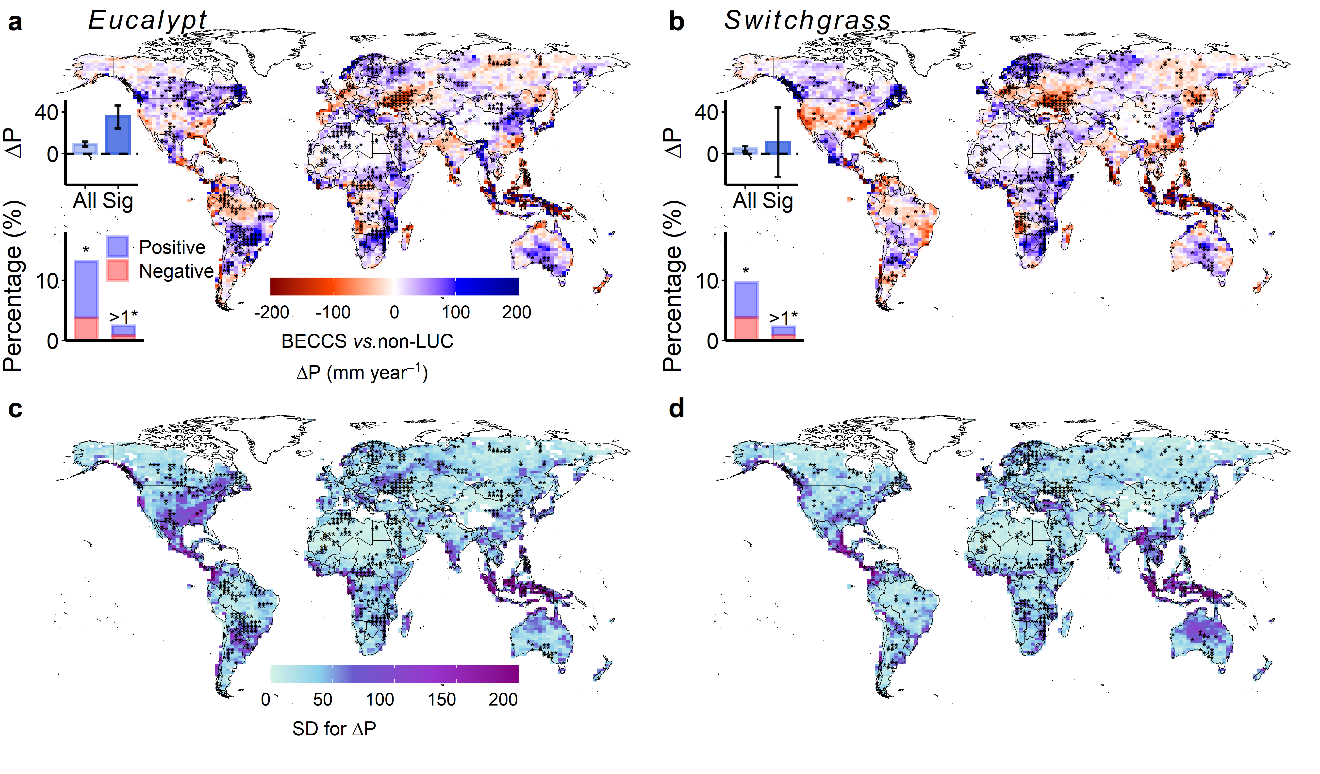

生物能源碳捕获与封存(BECCS)是实现碳中和目标、减缓气候变化的主要负排放技术之一。其基本原理是通过种植速生的能源作物(如桉树、柳树、柳枝稷等)将大气中的二氧化碳(CO2)固定在生物质中,并在生物质能燃烧之后将排出的CO2进行封存,从而达到从大气中移除CO2(Carbon Dioxide Removal,CDR)的目的。然而,BECCS技术的大规模实施仍然存在诸多不确定性。例如,速生作物的生长过程需要消耗大量的水资源,可能会对淡水资源...

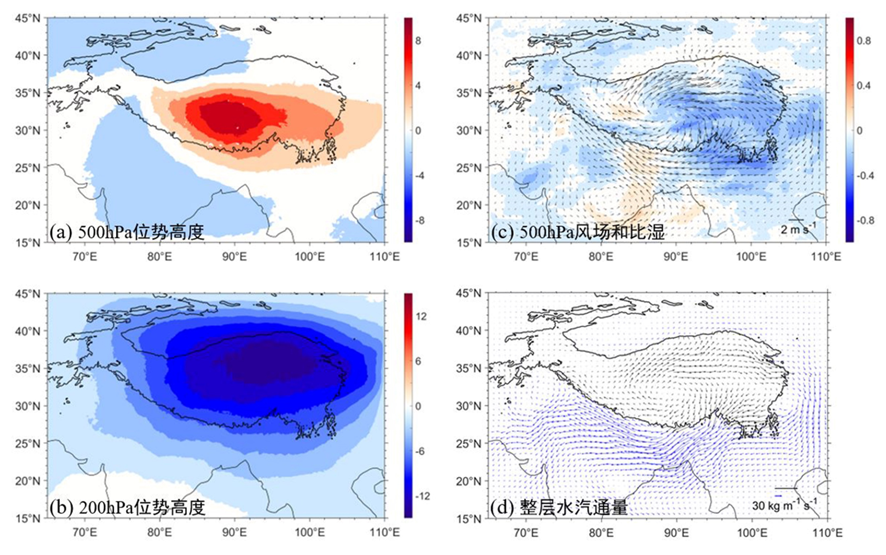

在全球变暖背景下,青藏高原整体的暖湿化导致其陆面蒸散发增加,地表能量收支发生调整。那么,这样的高原地表能量收支变化又会对降水产生怎样的反馈作用呢?为回答上述问题,清华大学地学系阳坤课题组分析了1979-2021年青藏高原季风期(5-8月)地表能量收支和降水的年代际变化特征,并在此基础上揭示了高原地表能量变化对气候的反馈作用。再分析资料表明,20世纪90年代中期以来,青藏高原季风期地表潜热通量增加而感热通量减少...

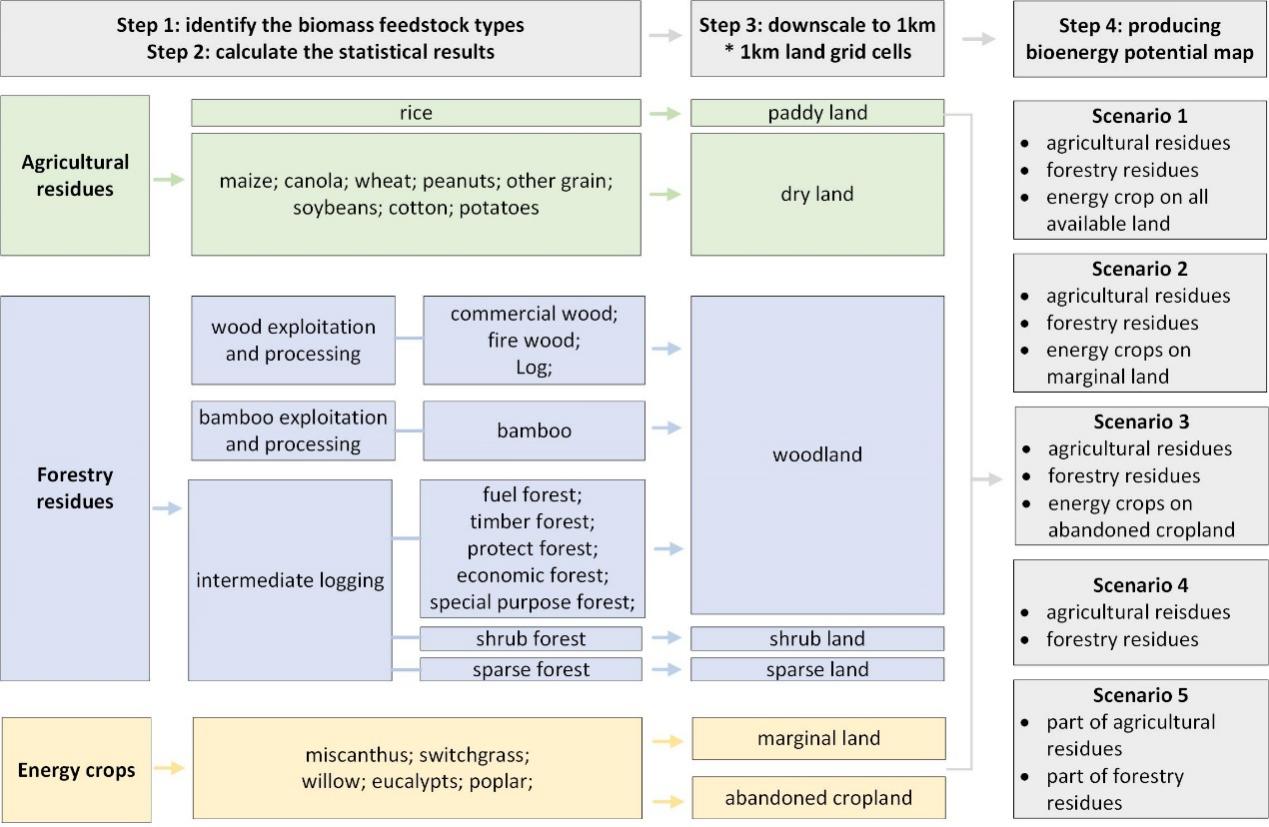

生物质资源潜力评估对于中国生物质能发展、碳中和目标实现、乡村振兴以及消除贫困等方面均具有重要意义。然而,中国当前缺乏一套公开可得的、高空间分辨率的生物质资源潜力数据集。近期,清华大学蔡闻佳教授研究组研制并发布了一套细分各类农业剩余物(9种)、林业剩余物(11种)及能源作物(5种)的全国生物质资源潜力数据集。该数据集考虑了粮食安全、林地保护、生物多样性保护等多项政策约束,并提供了5种不同开发程度下生物...

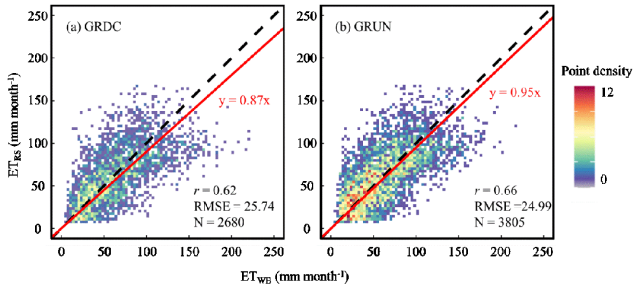

蒸散是水循环的重要环节,当前蒸散建模多针对植物类型率定特征参数,限制了模型时空外推的可靠性。清华大学地学系王焓研究组基于生态演化最优性,引入叶片气孔对于气象条件的适应规律,开发并论证了一种具有普适性的蒸散模型,以期为蒸散估算和陆面模式发展提供方法支持。蒸散包括植物蒸腾和非生物蒸发两个主要组分,代表陆表水分汽化并扩散至大气边界层的速率,是流域水循环研究的重要过程。同时,蒸散和降水的关系也是诊断作...

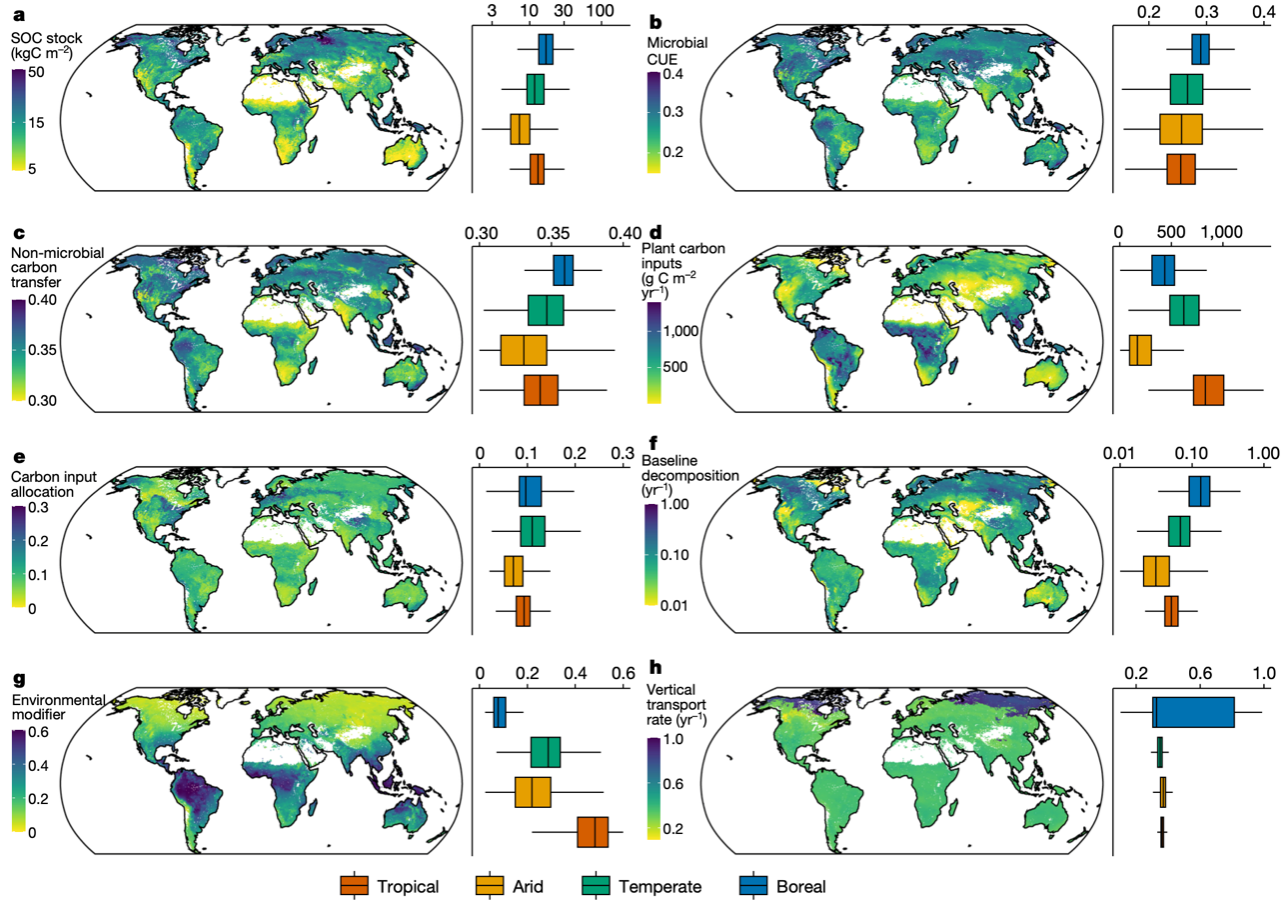

地球上储存的土壤有机碳量是陆地植被有机碳的4倍,很小比例的流失也可能加速气候变暖。促进土壤固碳有助于降低大气中的二氧化碳浓度,是应对气候变化的自然解决方案之一。清华大学地球系统科学系黄小猛教授、博士生陶凤以及康奈尔大学骆亦其教授组织的国际研究团队在生态学和计算机科学领域开展深度学科交叉,利用人工智能和数据同化技术,揭示了微生物碳利用效率对全球土壤有机碳储量的决定性作用。研究立足于过去两百年的土壤...

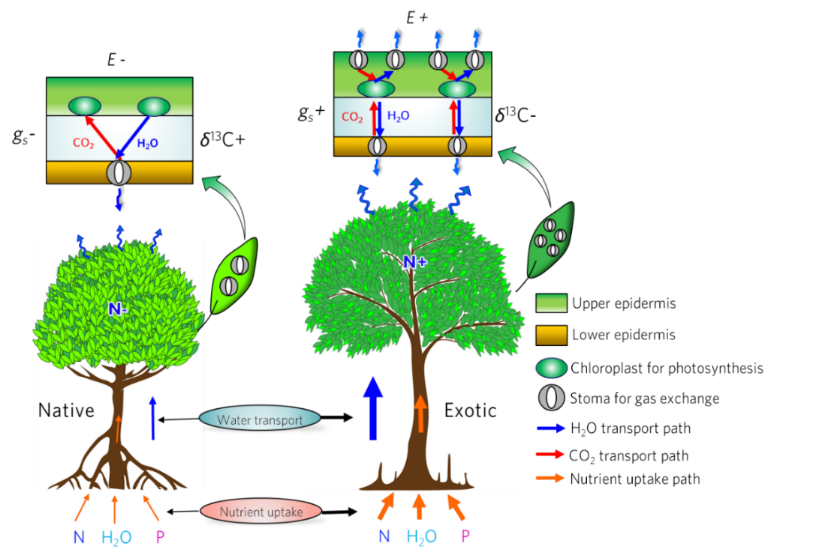

红树林作为全球土壤碳密度和固碳速率最高的生态系统之一,具有极高的生态服务价值。受人类活动影响,红树林面积正在以每1-2%的速度急剧减少。为了恢复红树林生态功能,中国及许多国家开展了大量针对红树林的生态修复工程。然而,为快速增加红树林的覆盖面积,许多修复工程引进了速生外来种,忽视了外来红树物种对本土红树物种的潜在入侵风险。针对外来红树物种的入侵风险问题,清华大学林光辉教授研究组利用中国海南岛红树林拉...