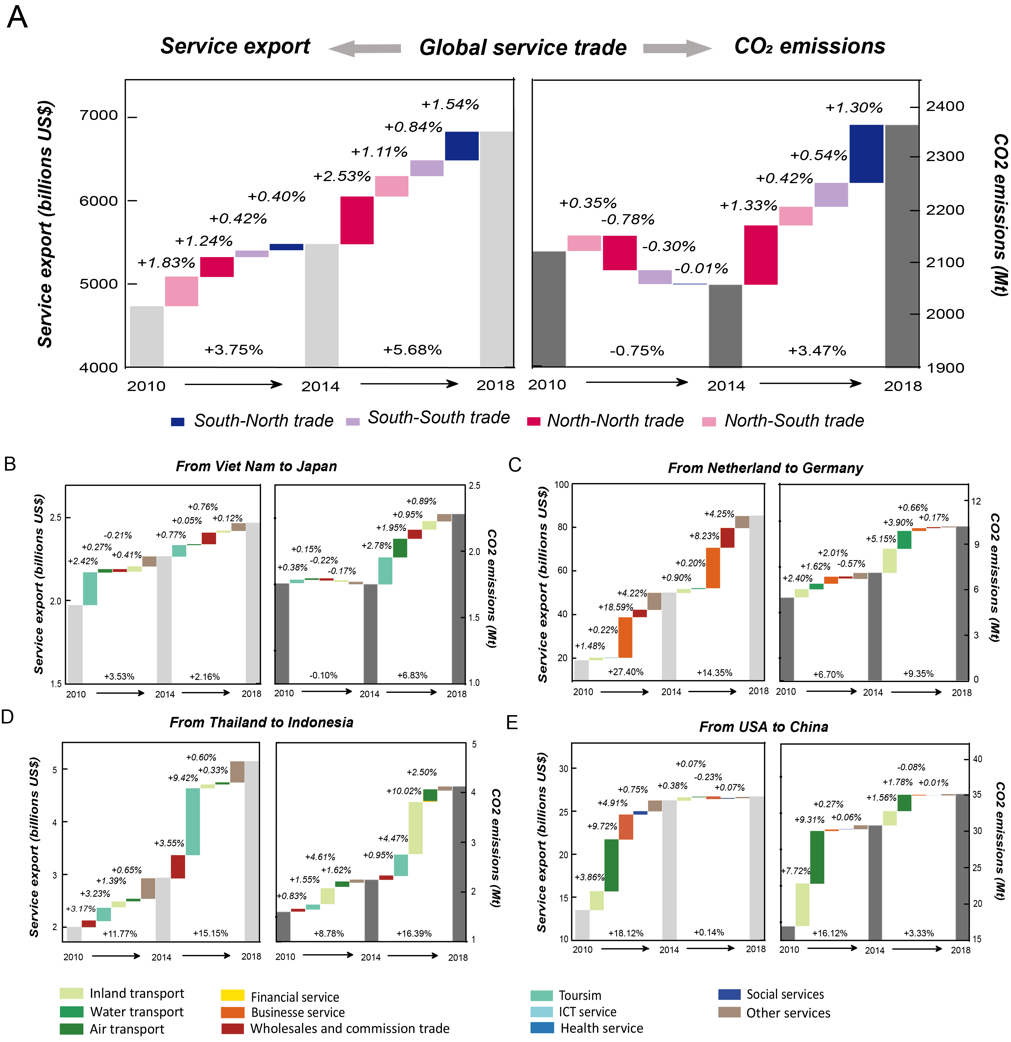

服务贸易对全球经济增长越来越重要,并且未来的增长潜力巨大。服务贸易对世界贸易的贡献从1970年的9%增长到了2019年的20%。和商品贸易相比,运输、旅游和金融等服务业对社会经济环境的变化更为敏感。例如,当新冠疫情在全球暴发期间,封城等政策导致旅游业和航空运输业贸易量的大幅下降。然而,一旦疫情得到控制,它们则会出现反弹,比其他制造业增长得更加迅速。服务贸易中的排放份额正在增加,自2010年以来,占全球贸易排放总...

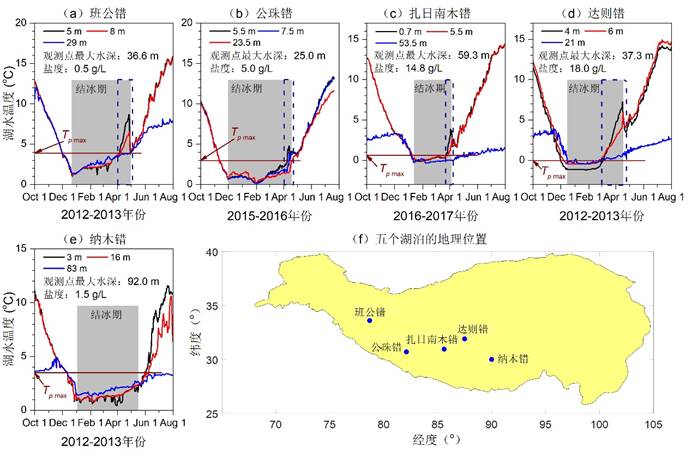

2021年8月,由清华大学和青藏高原研究所等多家单位联合在Science Bulletin上发文,报道了青藏高原湖泊融冰期水温普遍跃升的奇特现象。青藏高原湖泊众多,是“亚洲水塔”的重要组成部分。高原湖冰期可长达5个月,大大抑制了湖泊蒸发。自20世纪90年代中期以来,青藏高原北部湖泊冰期延长,南部冰期缩短。由于缺乏观测资料,目前对高原湖泊冰期的湖泊热力过程知之甚少。基于中科院青藏高原研究所的多个湖泊的湖温廓线观测资料,研...

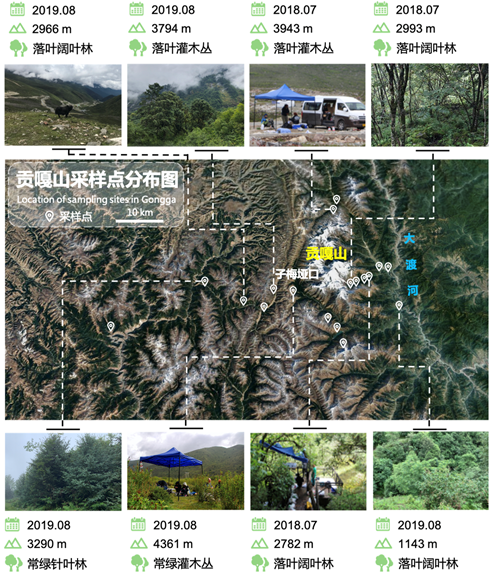

全球气候变化加剧了未来的干旱风险,干旱引发的树木死亡现象受到广泛关注,但其背后的生理生态机制,特别是植物水分传输与碳吸收过程的耦合关系尚不清楚。以往的地球系统模式研究中,普遍借助了大量的植被类型参数和经验关系来刻画环境变化对植被碳吸收过程的影响,这极大地限制了地球系统模式对未来气候情境下碳循环过程预测的可靠性。因此,探究环境梯度下,植物光合和水力性状协同变化的普遍规律和内在机理,对发展地球系统...

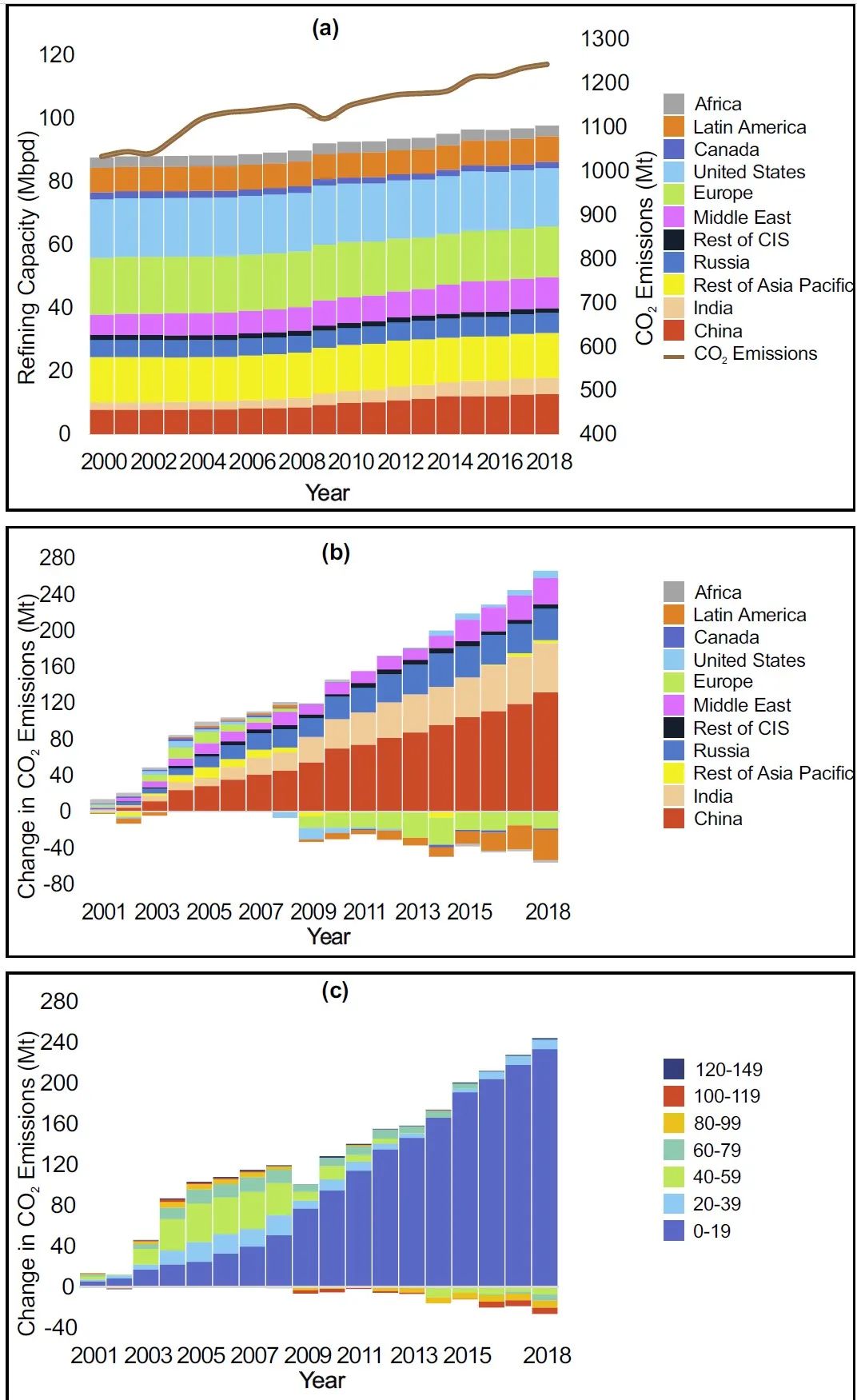

气候变化是当今人类面临的最根本挑战之一。虽然由于新冠疫情的冲击,全球能源有关的二氧化碳排放量在2021年下降了5.8%,但在人口和GDP增长的推动下,全球二氧化碳排放量将有可能反弹到2019年或以上的水平。未来,如果以化石燃料为基础的能源基础设施仍不断增加的话,可能会成为《巴黎协定》中所描绘的在本世纪末,努力将升温幅度控制在1.5摄氏度以内目标的关键阻碍之一。炼油业是世界上第三大固定的温室气体排放者,占所有工业...

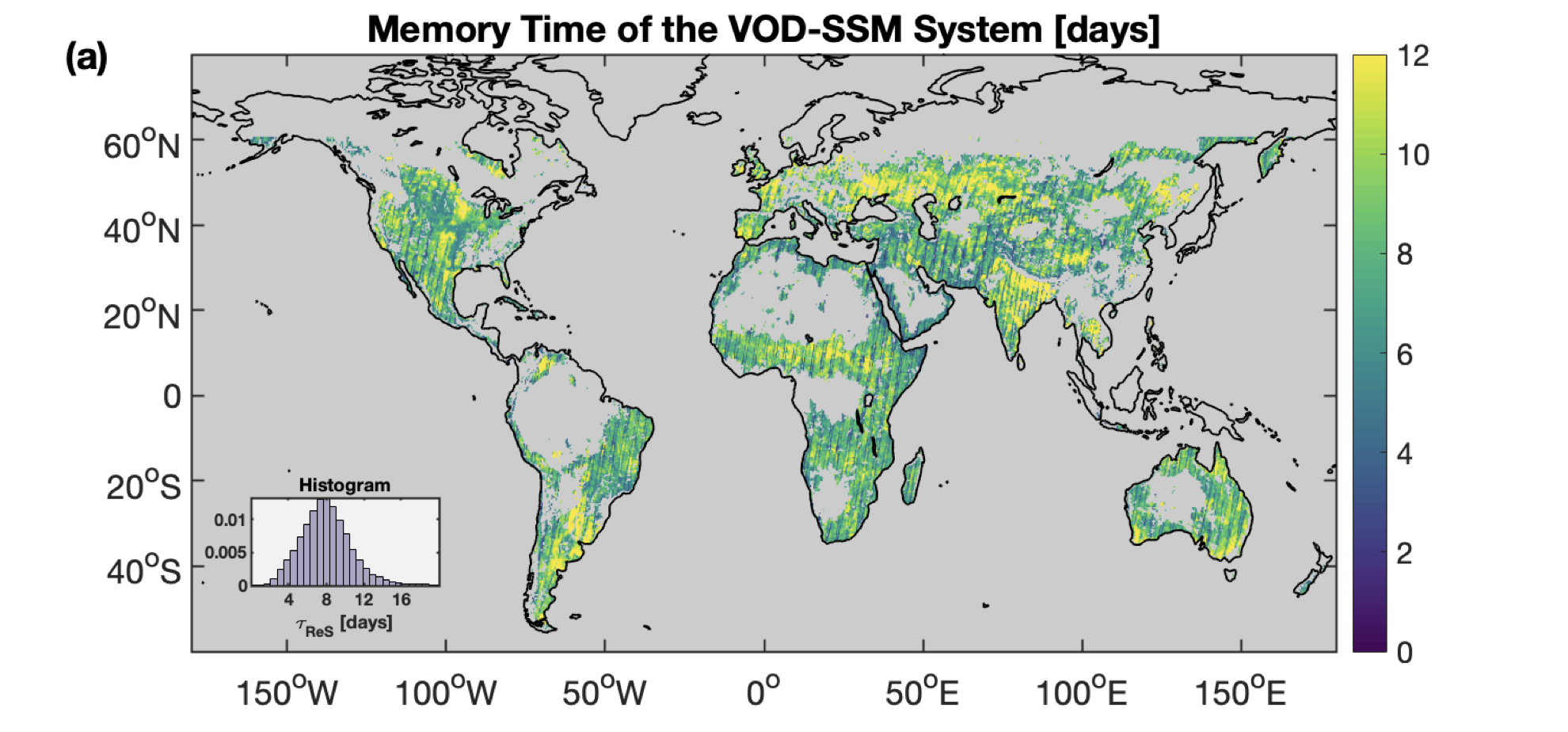

近日,清华大学地学系卢麾副教授课题组在《IEEE应用地球观测和遥感专题选刊》(IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing)上发表题为“全球植被对短时间尺度地表水含量的响应时间分布”(Global Patterns of Vegetation Response to Short-term Surface Water Availability)的论文,使用遥感观测的植被光学厚度和表层土壤水分数据,量化了全球范围内植被含水量对表层土壤水分响应时...

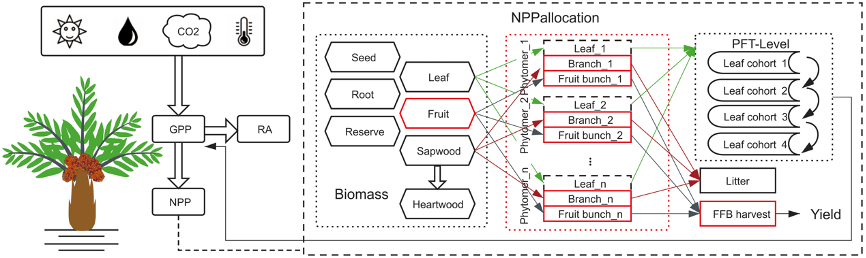

随着全球对棕榈油的需求持续增长,全球油棕种植园面积显著增加。马来西亚和印度尼西亚是世界上最大的棕榈油生产国,油棕种植在东南亚地区的快速扩张对生态环境造成了许多负面影响,如森林减少、生物多样性下降、泥炭地流失和土地利用变化碳排放等。了解油棕的生理和物候过程及其对碳、水和能量循环的影响对于油棕行业的可持续发展、东南亚地区的生态保护和相关政策的制定具有重要意义。目前,大多数动态全球植被模型缺乏油棕生...

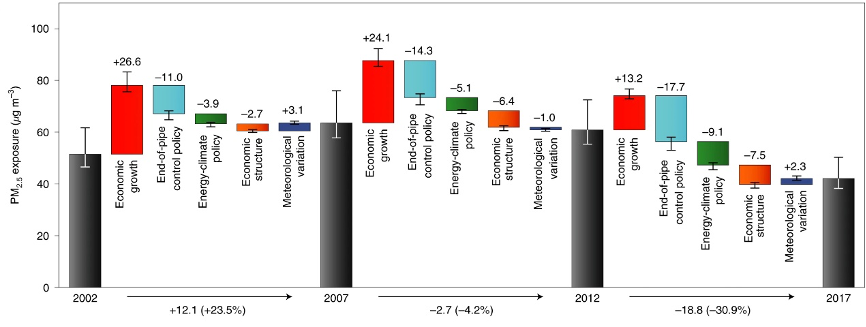

7月26日,清华大学地球系统科学系(简称“地学系”)张强教授课题组在《自然-地球科学》(Nature Geoscience)在线发表题为“2002–2017年中国大气细颗粒物污染及其健康影响变化的驱动力”(Drivers of PM2.5air pollution deaths in China 2002–2017)的论文,系统解析了2002–2017年间我国大气细颗粒物(PM2.5)污染及其健康影响的长期变化趋势及主要驱动因素,定量了社会经济发展、能源环境政策、气象条件变化和人群脆弱性...

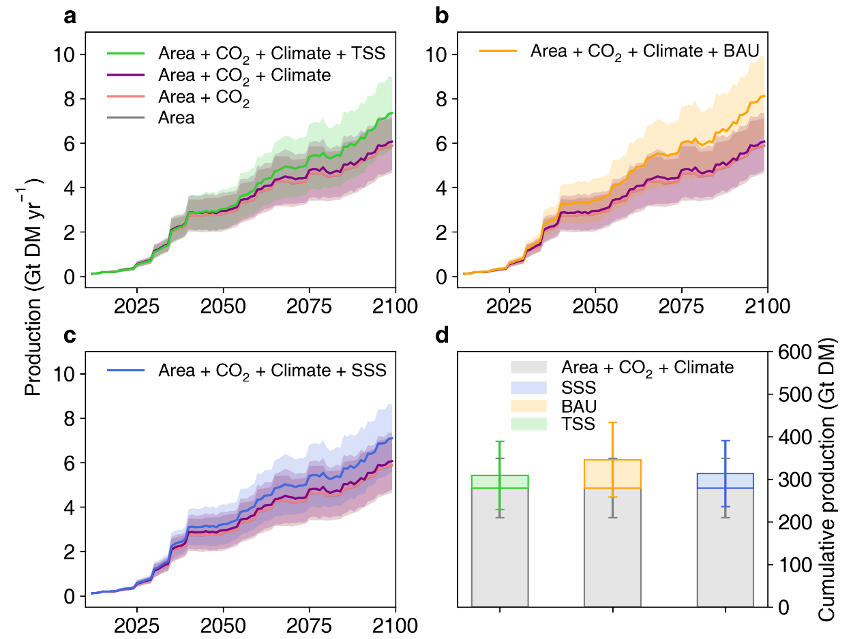

生物能源碳捕获与封存作为一种大气二氧化碳(CO2)负排放技术,是未来发展情景中最主要的气候变化减缓措施之一。其原理是通过快速生长的生物能源作物吸收CO2,收获后转化成能源,并在使用时将产生的CO2收集起来进行封存,从而实现整个生命周期的负排放。能源作物的地上生物量需要周期性收获,收获时生物量里面的养分也会从生态系统中流失。如果这部分流失的养分不能及时被补充,土地会变得贫瘠,从而限制之后的作物生长。在未来...