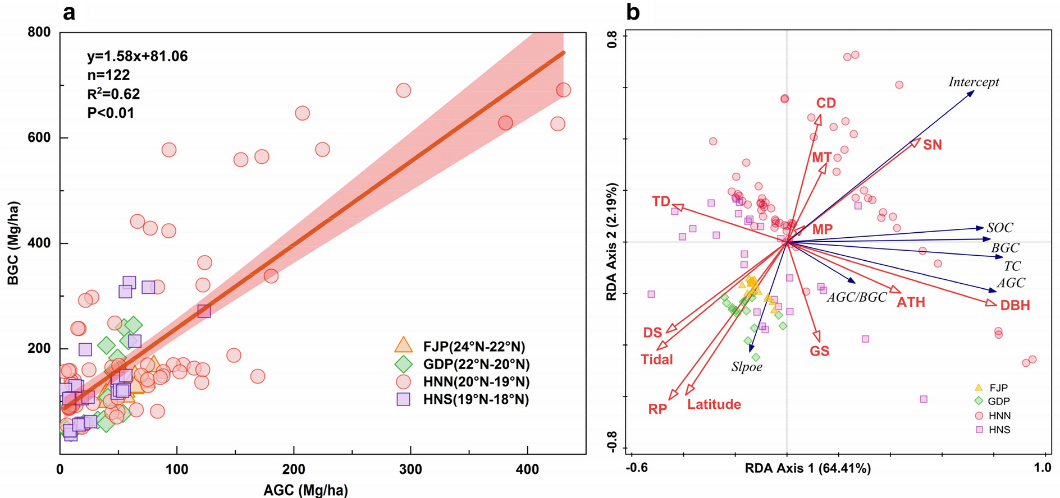

近日,清华大学地学系林光辉教授研究组在国际学术期刊《碳平衡与管理》(Carbon Balance and Management)在线发表题为“Relationships between above- and below-ground carbon stocks in mangrove forests facilitate better estimation of total mangrove blue carbon”的研究论文。研究基于详尽的实地样方调查及文献调研,探索了典型红树林分布区域的生态系统碳库分布规律,揭示了红树林地上与地下部分碳库的分布格局及其关...

“在大气污染治理方面,清华大学科研团队没有一次缺席过国家的大仗硬仗。”5月7日,中国工程院院士、清华大学环境学院贺克斌教授在接受包括科技日报在内的媒体专访时表示,此前在北京奥运空气质量保障、大气十条、蓝天保卫战等关键战役中,清华大学历时20多年自主研发的平台发挥了重要作用,如今正在为碳达峰、碳中和背景下“减污降碳”协同治理的科学评估和决策支持持续发力。《国家科学评论》近日刊发了清华大学与合作团队在...

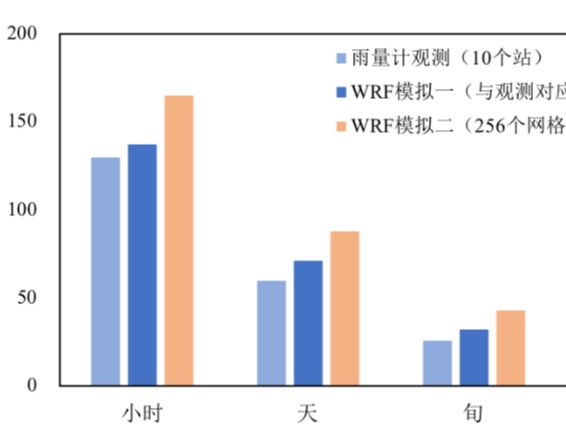

地面站点观测通常在评估格点降水产品中作为真值,但已有研究表明,地面观测站的空间代表性和站点分布密度会对“真值”造成较大影响,可能间接错误地“低估”格点降水产品质量。近日,清华大学地球系统科学系(以下简称“地学系”)卢麾副教授课题组在《地球物理研究快报》(Geophysical Research Letters)上发表题为“基于高分辨率数值模拟量化复杂地形地面降水‘真值’的不确定性(Characterizing uncertainties in ground ‘...

科技成果转化服务

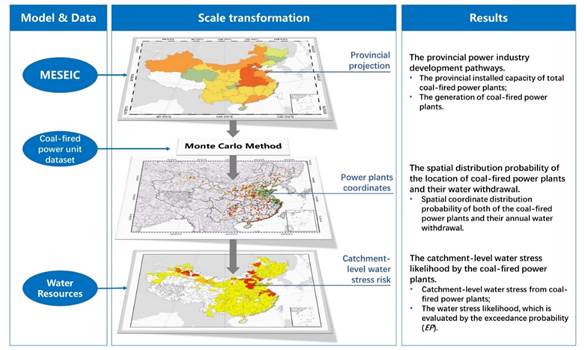

在中国,燃煤发电的用水量巨大,其水需求仅次于农业位居第二,占当前中国社会各部门总体水需求的8%以上。为实现《巴黎协定》提出的“把全球平均气温升幅控制在工业化前水平以上低于2℃之内,并努力将气温升幅限制在工业化前水平以上1.5℃之内”的目标,未来中国煤电的发展将受到制约,进而促使电力部门的水需求总量和空间分布格局发生改变。2021年4月,清华大学地球系统科学系蔡闻佳课题组博士生李浩然等在《应用能源》(Applie...

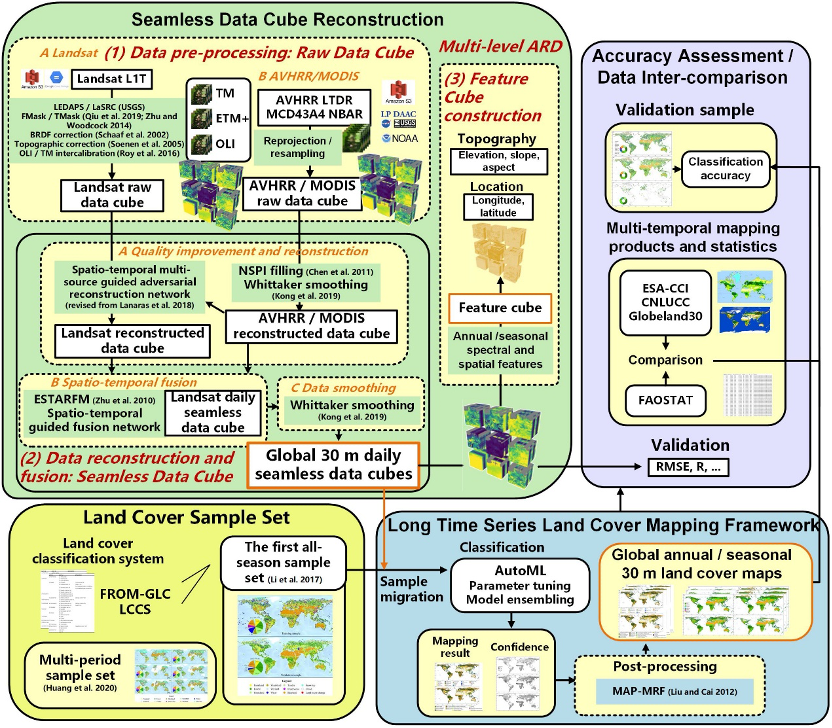

实现可持续发展,加强对地球系统的理解、模拟和管理,都离不开全球地表覆盖数据。为实现上述目标,迫切需要更长时间序列、更高分辨率、更高频率,一致且更详细的全球地表覆盖数据。然而,由于技术限制,难以同时提供高空间分辨率、高时间频率的高质量观测数据。现有的制图方案受传统的遥感数据限制,通常只有较短的观测周期、较差的时空一致性和可比性。若要大幅改变上述状况,则需建立一种新的制图范式。2021年3月11日,宫鹏...

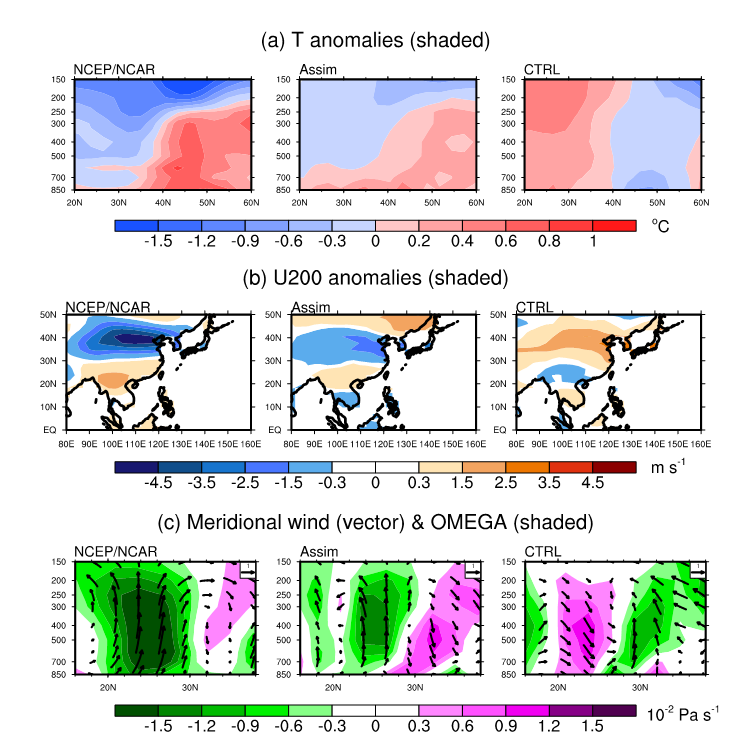

东亚季风区内降水异常和旱涝灾害的频繁发生,对国民经济和生命财产安全造成严重的影响。提高东亚夏季降水年际变率的预测能力,对保障社会经济发展具有十分重要的意义。

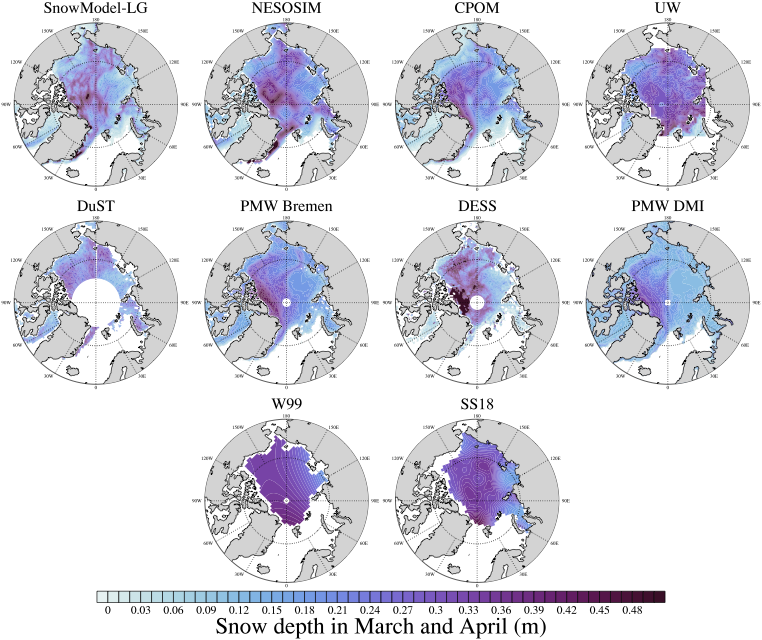

海冰积雪是国际冰冻圈和气候变化学界的热点问题,其通过调制极地大气-海洋-海冰热量交换进而影响海气相互作用,同时也是高纬度水循环的直接表征。由于其长期存在实地观测难度大、遥感定量测量方法受限的情况,因此现有冰上积雪数据十分缺失。随着北极海冰锐减,全球变暖以及水循环进一步增强,冰上积雪也发生了显著变化。目前,国际上主流冰冻圈研究单位大多致力于估计大尺度海冰积雪分布的研究。近期,清华大学地学系博士生周...