大西洋经向翻转流(AMOC)是全球海洋环流的重要组成部分,对全球气候变化有重大影响。北欧海高密度溢出流水体是AMOC下支最冷、密度最大的水体,然而该水体形成于何处,如何流向冰岛北部,一直不明确。清华大学地学系徐芳华研究组联合4家国内外单位,基于历史水文资料、卫星遥感资料,应用海洋位势密度-涩度坐标系,首次发现北欧海内高密度溢出流水体形成于格陵兰海涡流区域,水体形成后下沉,沿海底地形向南流向冰岛北部。该研究成果以“北欧海高密度溢出流水体的来源与上游路径”为题(Sources and upstream pathways of the densest overflow water in the Nordic Seas),发表于高影响科技期刊Nature Communications(《自然通讯》)上。

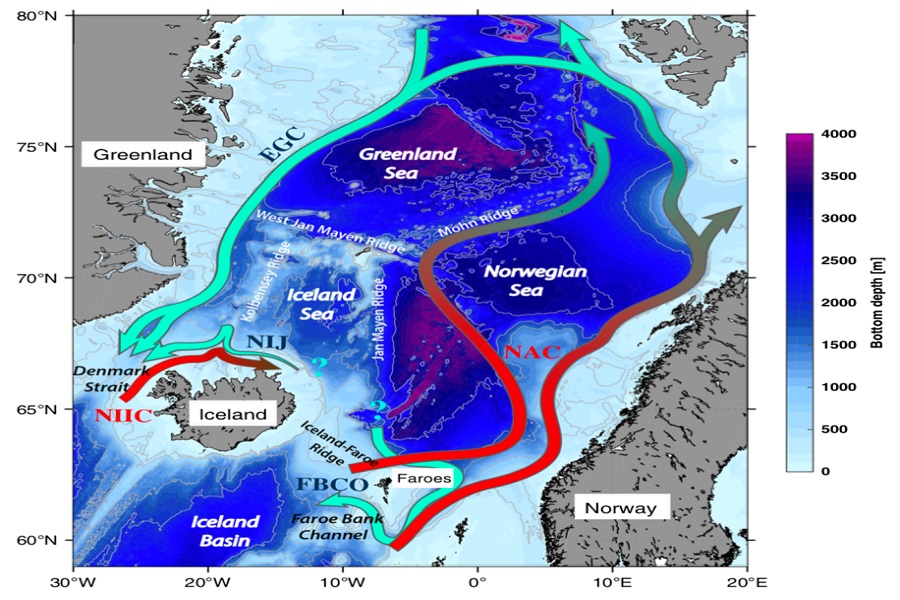

图1北欧海流场示意图,颜色表示底地形,蓝色箭头表示溢出流。

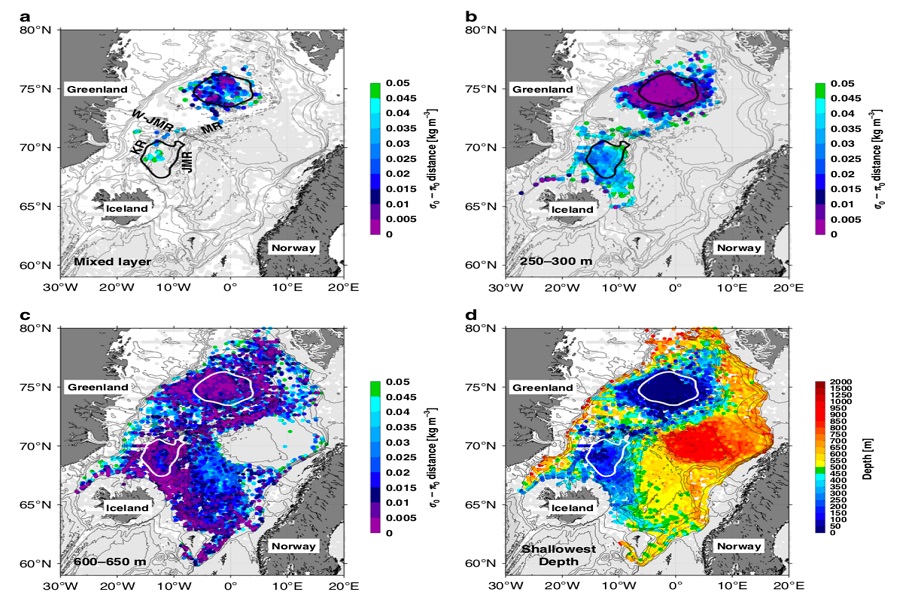

北欧海内高密度溢出流水体主要在冬季开阔大洋对流通风作用下形成。但受冬季海况影响,难以对该过程进行现场观测,水体形成后下沉,在海洋次表层流动,对其路径的研究具有很大难度。虽然前人在冰岛北部证实了沿冰岛陆坡分别向东西两侧流动的溢出流水体路径(如图1所示),但该水体的形成区域与上游路径仍不清楚。本研究通过计算海洋位势密度-位势涩度坐标系中不同水体间的距离(sigma-pi距离),追踪了冰岛陆坡处的高密度溢出流水体。从冬季混合层内水体与冰岛陆坡处高密度溢出流水体间sigma-pi距离极小值的分布图(如图2a所示)中可以发现,高密度溢出流水体主要形成于格陵兰海涡流区域,水体形成后沿Mohn脊和冰岛海东西两侧流向冰岛北部的路径分别在250-300米与600-650米水层sigma-pi距离极小值的分布图(如图2b-c所示)中体现,并进一步在绝对地转流流速场中得到验证。

图2 sigma-pi距离极小值在冬季混合层(a)、250-300米(b)、600-650米层(c)与出现最浅深度(d)的分布。

本研究同时指出,北欧海内高密度溢出流水体的形成区域存在年代际变化,即从格陵兰海涡流边缘区域(1986~2004年)转变为涡流中心区域(2005~2015年),但水体形成后流向下游的路径没有发生太大变化。水体形成区域的变化与气候变化背景下北欧海冬季对流通风过程的减弱、格陵兰海涡流强度的减弱等因素有关。理解北欧海高密度水体的形成源区与路径,是理解AMOC深水形成和长期变化规律的重要前提,因此,本研究在全球海洋环流系统及气候变化领域具有重要的科学意义。

清华大学地球系统科学系博士生黄杰为论文的第一和通讯作者,地球系统科学系徐芳华副教授、伍兹霍尔海洋研究所高级科学家Robert S. Pickart、黄瑞新教授、博士后林培根、挪威卑尔根大学博士生Ailin Brakstad为论文合作者。该研究得到中国与美国自然科学基金的支持。

全文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-020-19050-y.

供稿:黄杰

审核:武海平

编辑:王佳音