火电、钢铁、水泥等全球重点工业行业作为气候治理的关键领域,的碳排放占全球人为源排放总量的50%以上。当前,这些行业正处于设施规模化退役或低碳改造的战略转型期。传统上,设施退役或改造主要基于运行年限、产能规模、碳排放强度及能效等技术指标。然而,随着二氧化碳捕集、利用与封存(CCUS)技术成为难减排行业的重要选项,工业设施的CCUS部署高度依赖于地质封存资源的可达性,仅基于技术指标的路径设计已难以满足转型需求。因此,协调设施技术属性与封存资源的空间匹配,将成为行业转型路径与成本效益的关键决定因素之一。

针对上述问题,清华大学地球系统科学系(以下简称“地学系”)同丹课题组基于全球4万余个重点工业行业设施的技术指标(包括运行时长、产能规模、碳排放强度及能效)、空间分布与排放特征,构建了设施级技术演进-源汇匹配耦合模型,提出了面向CCUS地质封存资源约束的设施转型优化路径。在此基础上,揭示了设施技术属性与地质封存资源可达性的空间错配特征,量化了不同部署策略下的成本-效益关系,评估了精准化部署实现低成本转型的潜力。进一步通过搭建敏感性分析框架,解析了关键成本要素与管网部署模式对CCUS经济性的影响机制。

研究发现,在技术指标导向的转型路径中,运行年限短、规模大且碳排放强度高的设施通常被优先保留改造。然而,这类设施在与地质封存资源的空间匹配性方面未必具备优势。若仅依据技术指标制定设施退役与改造方案,而缺乏对CCUS中长期部署可行性与经济性的考量,可能导致部分具备CO2驱油与封存潜力的设施被过早淘汰,错失高油价窗口期推进CO2驱油利用、实现低成本减排的关键机遇。

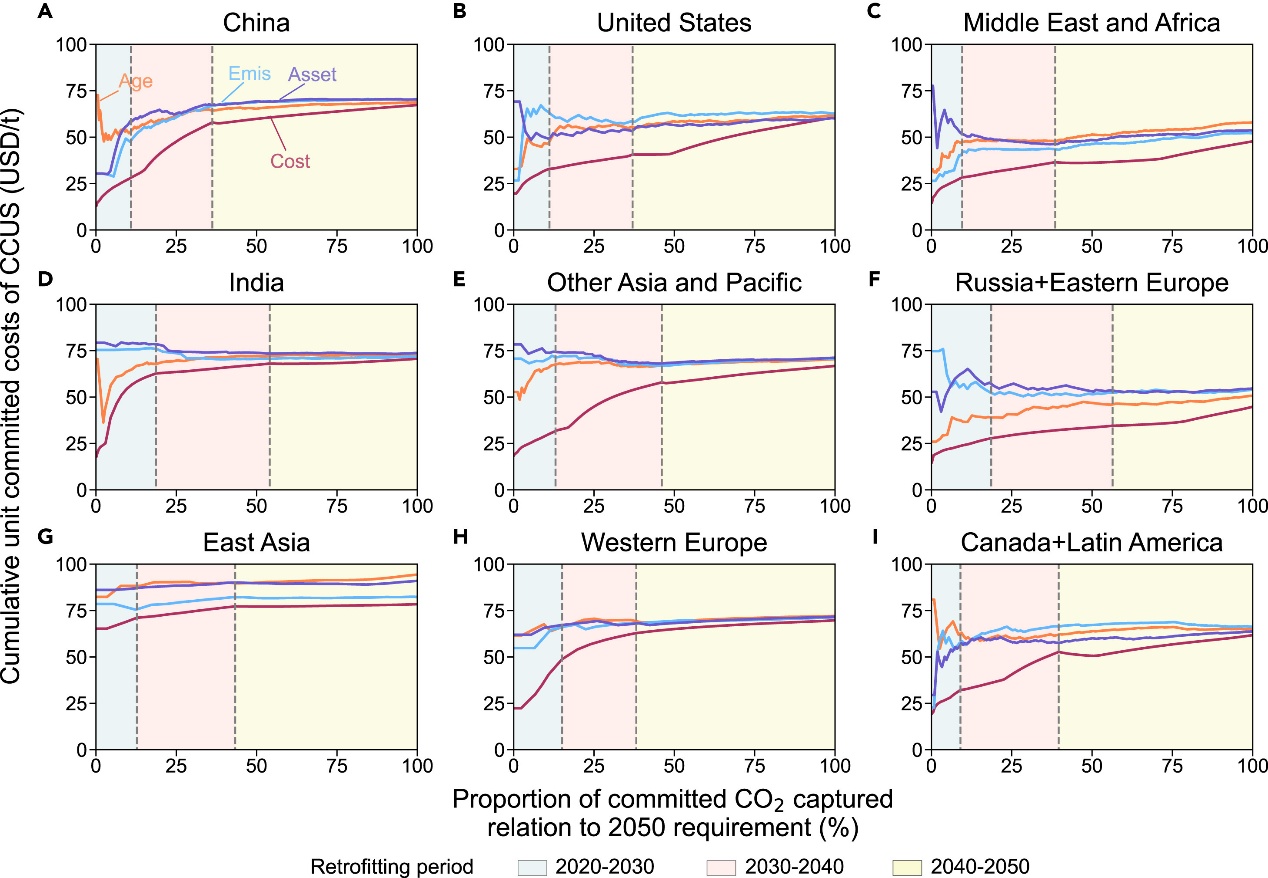

相比之下,以成本最小化为目标实施全球CCUS优化部署策略,在近中期可降低累积部署成本逾15美元/吨,有望为CCUS技术从示范走向商业化创造更有利的条件(图1)。以中国和美国为例,该策略分别可将累积部署成本降低约19.2美元/吨和11.9美元/吨。部分在技术指标导向路径中未被优先考虑的设施,因具有CO2驱油封存资源可达性或短运输距离优势,成为CCUS低成本规模化部署的关键支点。中国2030年前应优先部署CCUS的设施中,约20%运行已超20年,表明CCUS部署将在一定程度上重塑工业设施转型优先级。

图1. 不同部署策略下CCUS累积部署成本变化

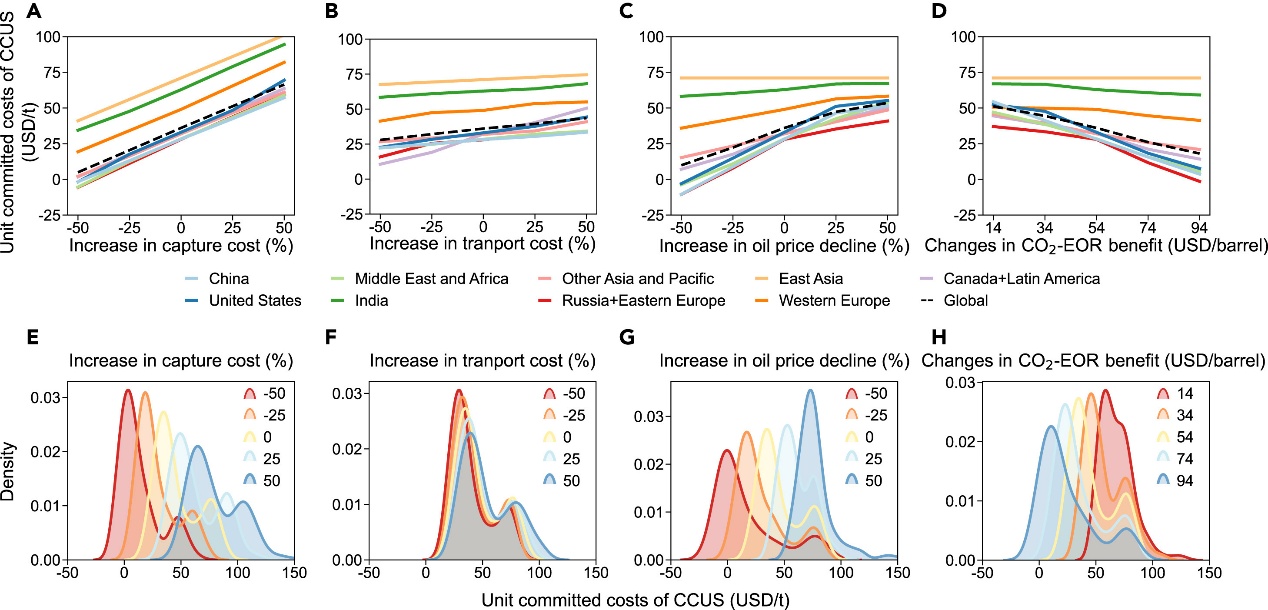

研究进一步表明,捕集成本、运输成本、未来油价下降速率及CO2驱油效益的定价机制等关键成本要素,显著影响CCUS部署格局(图2)。若油价下行快于预期,虽可缩小设施间成本差距,但也将显著降低CCUS经济性,使单位部署成本普遍上升至50美元/吨以上,此时需通过财政补贴、碳市场或收益保障机制提供支持。相比分行业独立部署,多行业共享管网模式可统筹不同行业捕集布局、优化资源配置、提升系统效率,预计全球可节省数十亿美元成本,亟需加强跨行业协同推进。

图2. 关键成本要素变化对CCUS累积部署成本的影响

本研究提出了全球重点工业行业面向CCUS地质封存资源约束的设施转型优化路径,强调通过协调设施技术属性与封存资源的空间匹配,实现精准化部署策略以提升低碳转型的经济效益。所构建的模型框架为风电、光伏、氢能等具有显著空间依赖特征的低碳技术提供了方法学借鉴。需要指出的是,当前CCUS规模化部署还面临政策激励、技术成熟度及资本投入等多重现实因素影响。未来研究将进一步构建集成空间优化与多维约束条件的评估框架,为工业领域深度脱碳提供系统性技术路径评估与工程设计支撑。

相关研究成果以“面向碳中和的全球重点工业行业CCUS设施级部署优化策略”(Cost-competitive plant-by-plant strategy for spatially resolved CCUS deployment towards carbon neutrality in global key industries)为题,于7月18日在Cell出版社旗下期刊《一个地球》(One Earth)上在线发表。

清华大学地学系2022级博士生严禧哲为论文第一作者,同丹副教授为论文通讯作者。论文合作者包括清华大学地学系张强教授、李伟副教授,北京大学城市与环境学院刘宇教授,美国斯坦福大学史蒂夫·戴维斯(Steven J. Davis)教授,清华大学环境学院肖清扬副研究员,地学系博士后郭亚琴,博士毕业生徐若翀、覃馨莹,博士生郑栋升,环境学院博士后刘洋,博士生王化璇、傅羽嘉。研究得到了国家重点研发计划项目的资助。

文章链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590332225002040

供稿:同丹 严禧哲