在全球变暖背景下,厄尔尼诺–南方涛动(ENSO)的多样性日益受到气候预测与灾害风险管理领域的重视。西风爆发(Westerly Wind Bursts, WWBs)作为热带太平洋难以预测的大气瞬变过程,其触发厄尔尼诺及影响事件分型的作用已被广泛讨论。然而,在ENSO形成机理的理论框架下,西风爆发与海洋开尔文波响应之间的内在联系,尤其是在不同类型厄尔尼诺事件中的系统性研究仍显不足。

为深化对ENSO多样性成因的科学认识,清华大学地球系统科学系林岩銮教授课题组基于1993–2023年的卫星观测数据,结合复杂经验正交函数分析(CEOF)、带通滤波与合成统计方法,系统识别并量化了赤道太平洋海洋开尔文波对不同类型厄尔尼诺事件的响应特征。

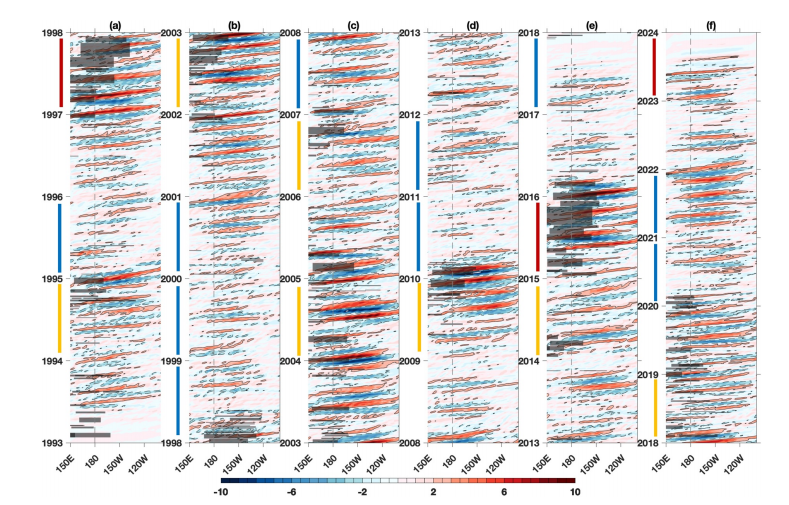

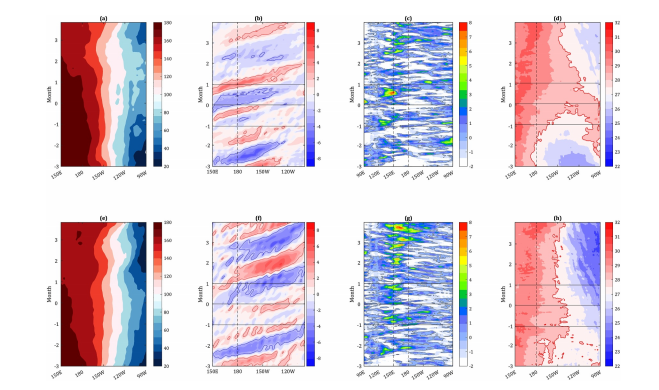

研究发现,西风爆发激发海洋开尔文波的效应与厄尔尼诺类型密切相关,并呈现出显著的时空耦合特征(图1)。东部型(EP)厄尔尼诺事件中,西风爆发位置偏东、持续时间长、影响范围广,激发的开尔文波传播速度更快、振幅更强,有效促进暖水东输和温跃层加深,导致东太平洋海表温度快速上升。中部型(CP)厄尔尼诺事件中,西风爆发强度较弱、位置偏西,对开尔文波的激发作用有限,热量主要积聚于赤道中太平洋。该研究从海洋动力学角度揭示了西风爆发作为ENSO多样性前兆信号的关键机制,为理解不同类型ENSO事件的形成提供了科学依据。

图 1 赤道太平洋上的滤波后海平面高度异常的时空分布。其中红/蓝等值线分别对应下沉/上升开尔文波,灰色阴影表示同期西风爆发事件的时空分布,红色、黄色、蓝色竖条分别标注东部型厄尔尼诺年、中部型厄尔尼诺年、拉尼娜年。

研究团队利用CEOF方法分析1993–2023年经过带通滤波的海表面高度异常观测数据,系统识别了海洋开尔文波的时空特征,发现平均传播周期约55天,传播速度约2.6 m/s,与理论推导较为一致。厄尔尼诺年开尔文波振幅更强、空间结构更连续、传播范围更广;非ENSO年则强度显著减弱、空间分布分散。时序分析表明,开尔文波多紧随西风爆发事件生成(图1),印证了西风爆发是其主要外部强迫之一。然而,部分开尔文波未与西风爆发对应,显示出“自由传播”特征。值得注意的是,开尔文波的持续时间(远长于西风爆发的2–40天)凸显了海洋对瞬变风应力强迫的滞后响应效应,体现了其在海气耦合系统中的“海洋记忆”作用。

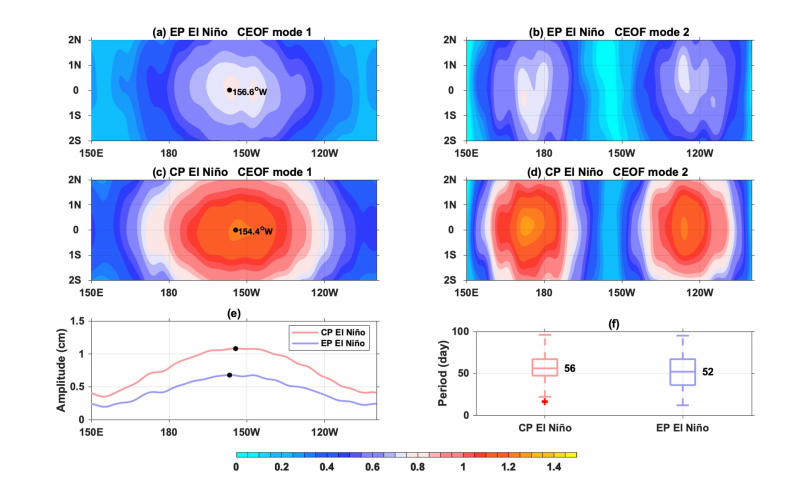

图 2 东部型与中部型厄尔尼诺年中开尔文波的主模态结构

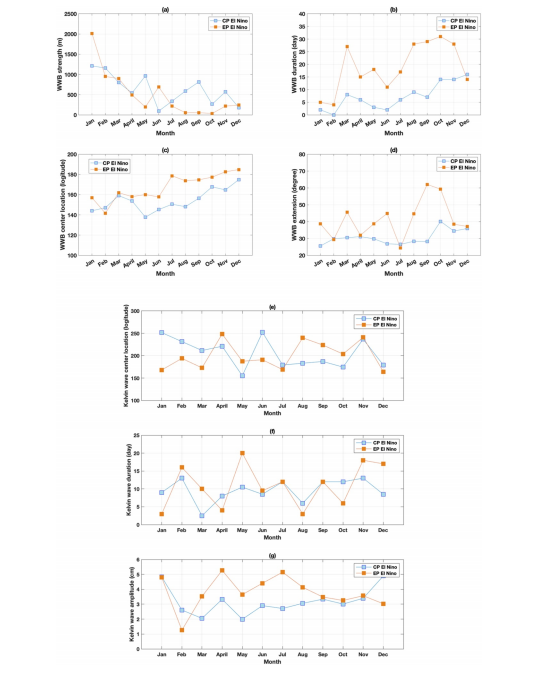

图3两类厄尔尼诺中西风爆发与开尔文波的强度、持续时间、位置等特征的定量对比

研究进一步对比了不同类型厄尔尼诺年中开尔文波与西风爆发的表现(图2、图3)。在EP厄尔尼诺年,开尔文波传播更快(约3.0 m/s)、振幅更大、持续时间更长;对应的西风爆发强度更强、持续时间更长、中心位置更偏东,且通常在春季(4–5月)即开始活跃。在CP厄尔尼诺年,开尔文波与西风爆发的强度、范围、持续时间均减弱;西风爆发活动时间更晚(集中于6–10月),空间范围更局限;开尔文波传播中心明显偏西,速度稍慢(约2.8 m/s)。这些差异表明,西风爆发的位置、强度和出现时间显著影响后续开尔文波活动及不同类型厄尔尼诺事件的形成。

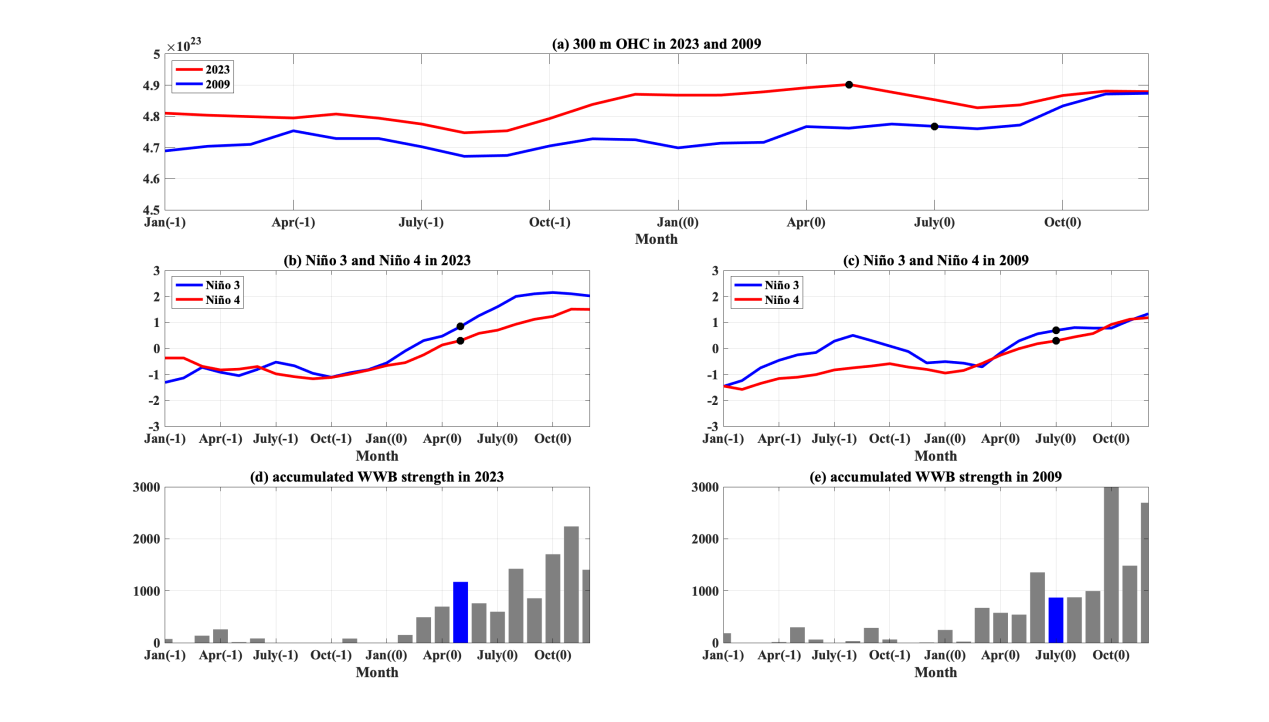

图4 中部型厄尔尼诺事件(2009/10)与东部型厄尔尼诺(2023/24)事件中海洋热容量、海表面温度与西风爆发的演变

图5 2023/24年东部型厄尔尼诺(a-d)和2009/10年中部型厄尔尼诺(e-h)中温跃层(a,e)、开尔文波(b,f)、西风爆发(c,g)与海表面温度(d,h)演变的时空分布

为深入揭示西风爆发影响ENSO多样性的动力机制,研究选取了2023/24年东部型与2009/10年中部型两个典型厄尔尼诺事件进行对比。尽管初始海洋热含量相近,但后续演变差异显著(图4、图5)。

统计分析进一步表明,西风爆发与300米海洋热含量(OHC)呈正相关,响应滞后约2–3个月。这些结果为西风爆发作为ENSO多样性前兆信号提供了有力观测证据,强调了其在海洋热量输送及不同类型厄尔尼诺事件形成中的关键作用。

该论文系统研究了西风爆发对赤道海洋开尔文波特性的影响,揭示了两者关系在塑造不同类型厄尔尼诺事件中的差异,探讨了大气瞬变扰动与海洋内部过程的耦合机制。研究成果深化了对ENSO多样性成因的理解,为全球变暖背景下提升气候预测能力和制定极端气候事件风险应对策略提供了重要理论支撑和科学依据。

上述成果以“从海洋角度对西风爆发影响ENSO多样性的研究”(The effect of westerly wind bursts on ENSO diversity: An oceanic perspective)为题发表于《地球物理学研究杂志:大气》(Journal of Geophysical Research: Atmospheres)期刊。论文第一作者兼通讯作者石运昊曾于清华大学地球系统科学系从事博士后研究工作,在站期间与该系林岩銮教授合作完成此论文。研究得到灾害天气国家重点实验室开放课题(项目编号:2021LASW–A02)和国家自然科学基金项目(项目编号:41921005)资助。

论文链接:https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2025JD043770

供稿:石运昊

编辑:王佳音

审阅:耿睿