气候变化和城市化的双重压力下,城市热环境面临严峻挑战。树木作为自然解决方案(Nature-based Solution, NBS)的核心要素,其显著的降温效果备受关注。然而,目前关于树木降温效果与树木高度之间的关系,尤其是在大尺度上的研究仍显不足,相关机制尚未得到充分量化与探讨。这不仅制约了城市热环境优化建议的提出,也阻碍了中尺度城市气候模型的进一步发展。

为应对这一挑战,清华大学地球系统科学系徐冰教授课题组针对中国305个城市开展研究,基于高分辨率遥感数据和多源地理大数据,结合多种统计模型与城市水文模型,量化了树木高度对地表温度的影响。

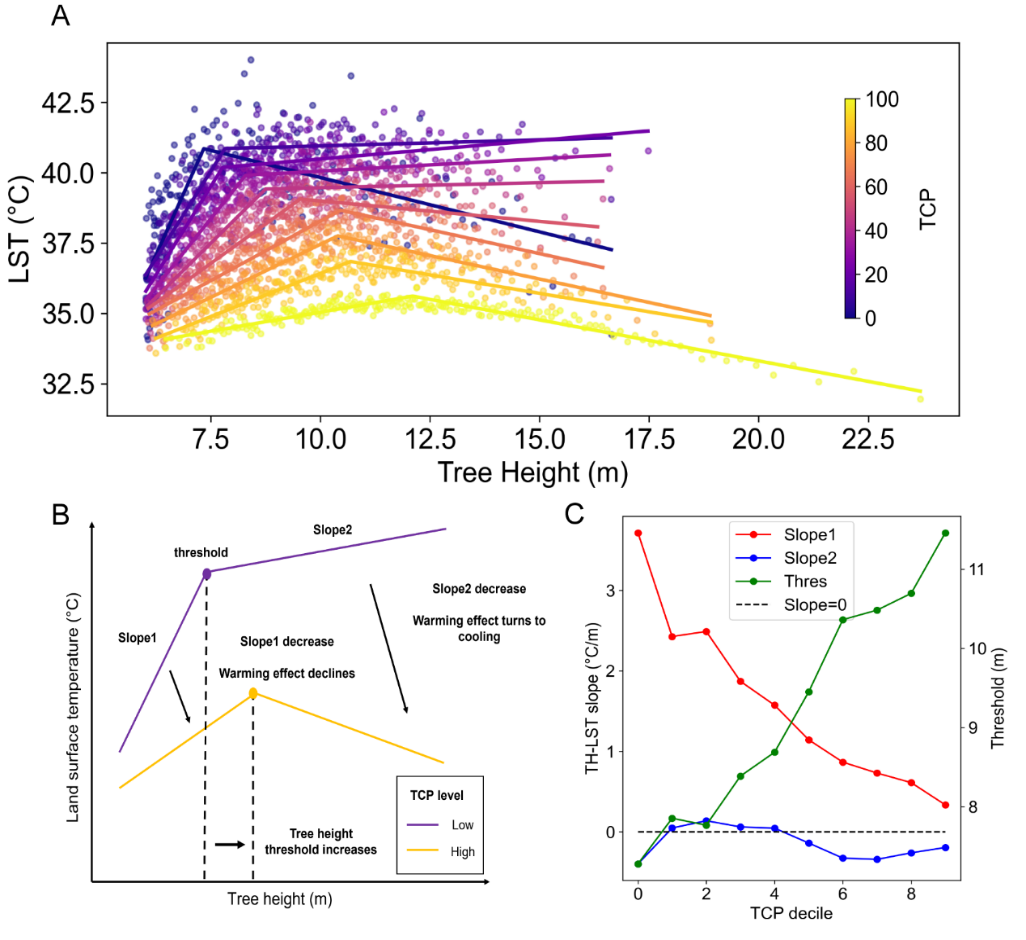

结果显示,树木高度对地表温度的影响与树木覆盖度的量级相当,且呈现分段线性关系:控制树木覆盖度基础上,随着树木高度增加,地表温度先升高后降低(图1)。低树木覆盖区域,树高促进地表温度的升高;而在高树木覆盖区域,树高增加则显著降低地表温度。

图1(A)中国深圳市的树高与地表温度的分段线性关系,不同颜色的散点代表不同树木覆盖度(TCP)。(B)基于拟合的关系提取两个线性斜率(slope1, slope2)以及拐点对应的树高(threshold)。(C)三个参数随TCP的变化折线。

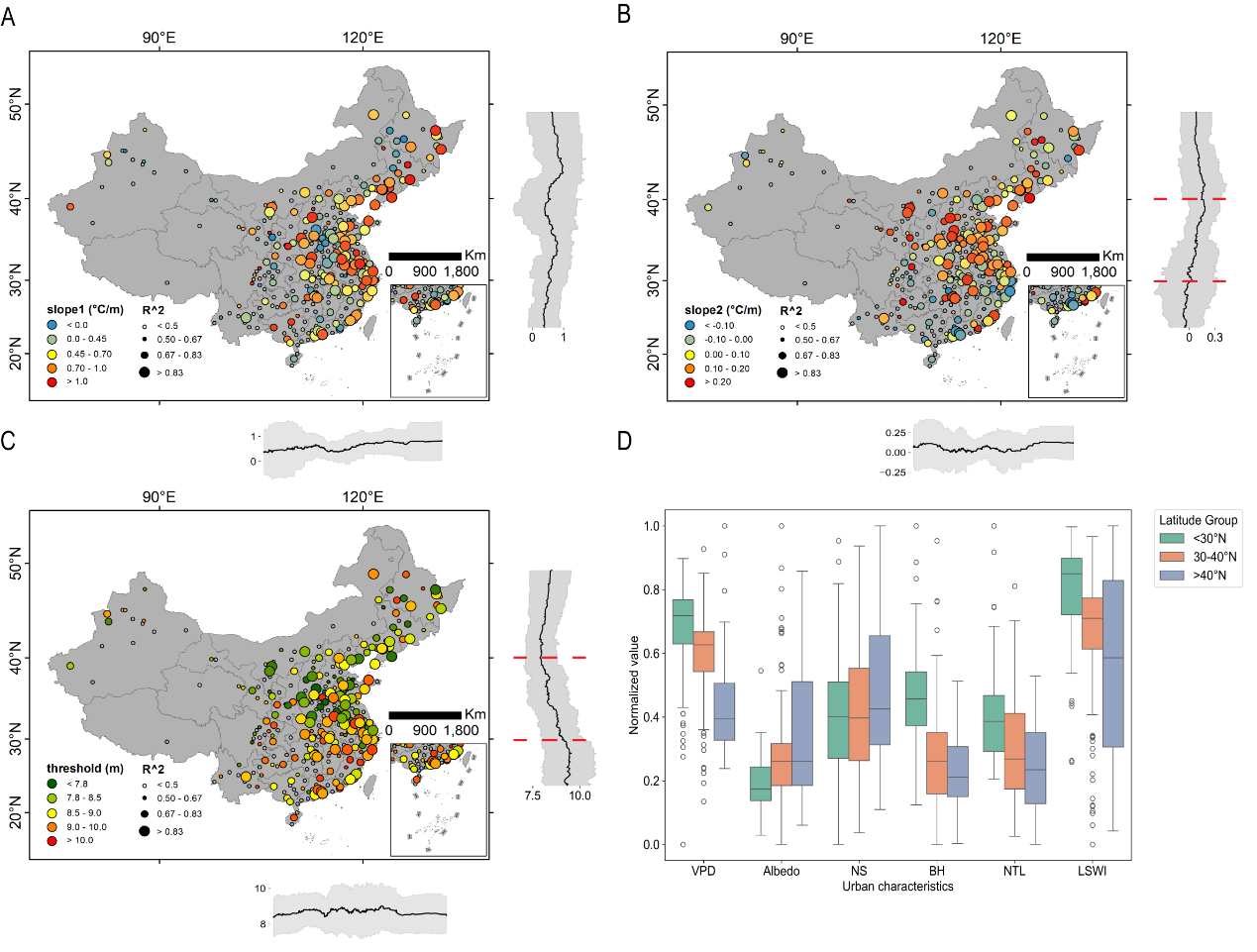

树高对地表温度的影响存在明显的空间分异。基于城市级别的分段线性拟合模型(提取两个斜率与拐点对应的树高slope1,slope2和threshold),发现树高的冷却效果(slope2)与拐点树高(threshold)出现30°N和40 °N作为分割点的纬度分布格局(图2)。这一空间格局是不同纬度的城市群的建成环境或优势树种不同所导致的。

图2 树高对地表温度(LST)影响的空间分布。(A)slope1,(B)slope2,以及(C)树高拐点的空间分布图。(D)以30°N和40 °N分为3组城市群,城市组间的建成环境差异,包括饱和蒸气压差、反照率、净太阳入射辐射、建筑高度、夜间灯光以及地面含水量。

通过相关分析发现,slope1受城市反照率的非线性影响,slope2与饱和蒸气压差呈现显著负相关关系,而树高拐点与建筑高度显著正相关。基于城市水文模型的模拟结果,总结出树木高度对地表温度的非线性影响机制:(1)树高增加会降低局地反照率,导致城市峡谷吸收更多辐射能量,地表温度上升,具有升温效应;(2)树高增加会促进蒸散发速率,降低显热通量,地表温度下降,具有降温效应。

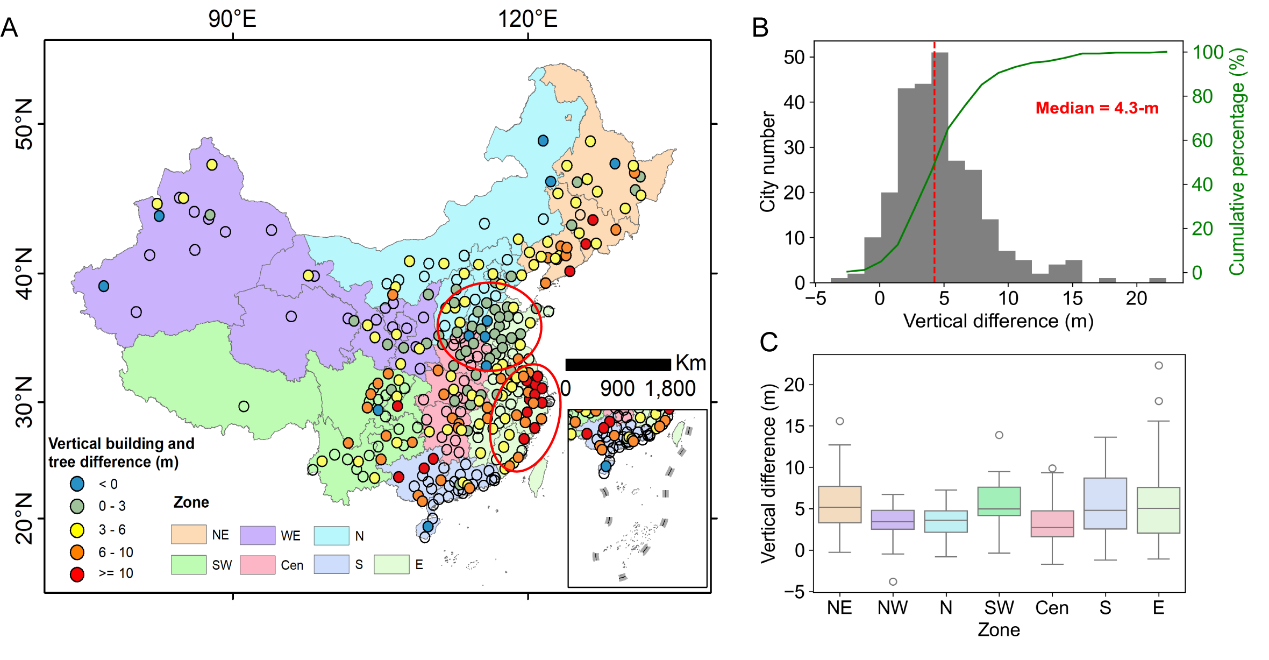

当蒸散发速率的提升能够抵消反照率下降时,树木高度的增加会产生冷却效果,这一阈值取决于树木与周围建筑物的高度差(图3)。结果显示,中国城市树木与建筑高度差平均优于4.3米时,能够产生降温效应。具体而言,31%的城市的树木与建筑物的高度差小于3米(一层楼高度),73%的城市的树木与建筑物的高度差小于6米(二层楼高度)。

图3中国城市阈值对应的建筑与树木高度差

本研究量化了国家尺度的树木高度对城市温度的非线性影响,揭示了建筑与树木交互对城市热环境的调节作用,有助于在炎热天气加剧的时代提供城市发展规划建议,提高树木对城市气候影响的科学认识。

上述成果以“建筑与树木的高度差影响地表温度”(Vertical contrast of trees and buildings determines urban land surface temperature)为题发表于《景观与城市规划》(Landscape and Urban Planning)期刊上。清华大学地学系博士生魏洪为论文第一作者,徐冰教授为论文通讯作者,论文合作者包括香港大学陈斌副教授、吴胜标研究助理教授、纽约大学印轶副教授、清华大学地学系张涛博士。本研究得到了国家自然科学基金委员会(批准号42090015)的支持。

论文链接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204625001550

供稿:魏洪

编辑:王佳音

审核:耿睿