野火是陆地生态系统典型的自然干扰因子,对植被分布、生态系统功能及陆地大气间碳和能量通量的交换与反馈有重要影响。同时,野火严重威胁经济社会、空气污染与人类健康等诸多方面。过火面积(burned area)作为评估野火影响的重要指标,其变化受气候(如温度、降水和风速)和人类活动(如人为火源、火灾管理与人为灭火)的共同影响。虽然已有研究表明,过去十几年间全球总过火面积呈下降趋势,但在野火发生的热点区域,如亚马逊地区、北美西部和澳大利亚,重大和灾难性大火发生的频率却在增加。特别是在气候变化和人类活动(如人口数量与结构变化和城市化过程)的共同影响下,对于未来全球及区域尺度野火过火面积的模拟与预估仍是一大挑战。

近日,清华大学地球系统科学系(以下简称地学系)原副教授谢尔盖(Sergey Venevsky)及其博士生武超(现为美国耶鲁大学博士后),联合英、美两国相关研究人员,利用一个集成了34个地球系统模式的气候-火灾-碳循环耦合模型,对历史和未来全球野火过火面积变化趋势及所受的主要气候和人为驱动因子进行了量化分析,揭示全球野火过火面积变化趋势及驱动因子。研究成果以“气候变化和人类活动影响下历史和未来全球野火过火面积”(Historical and future global burned area with changing climate and human demography)为题,在线发表于Cell Press(细胞出版社)旗下环境科学旗舰刊《One Earth》上。

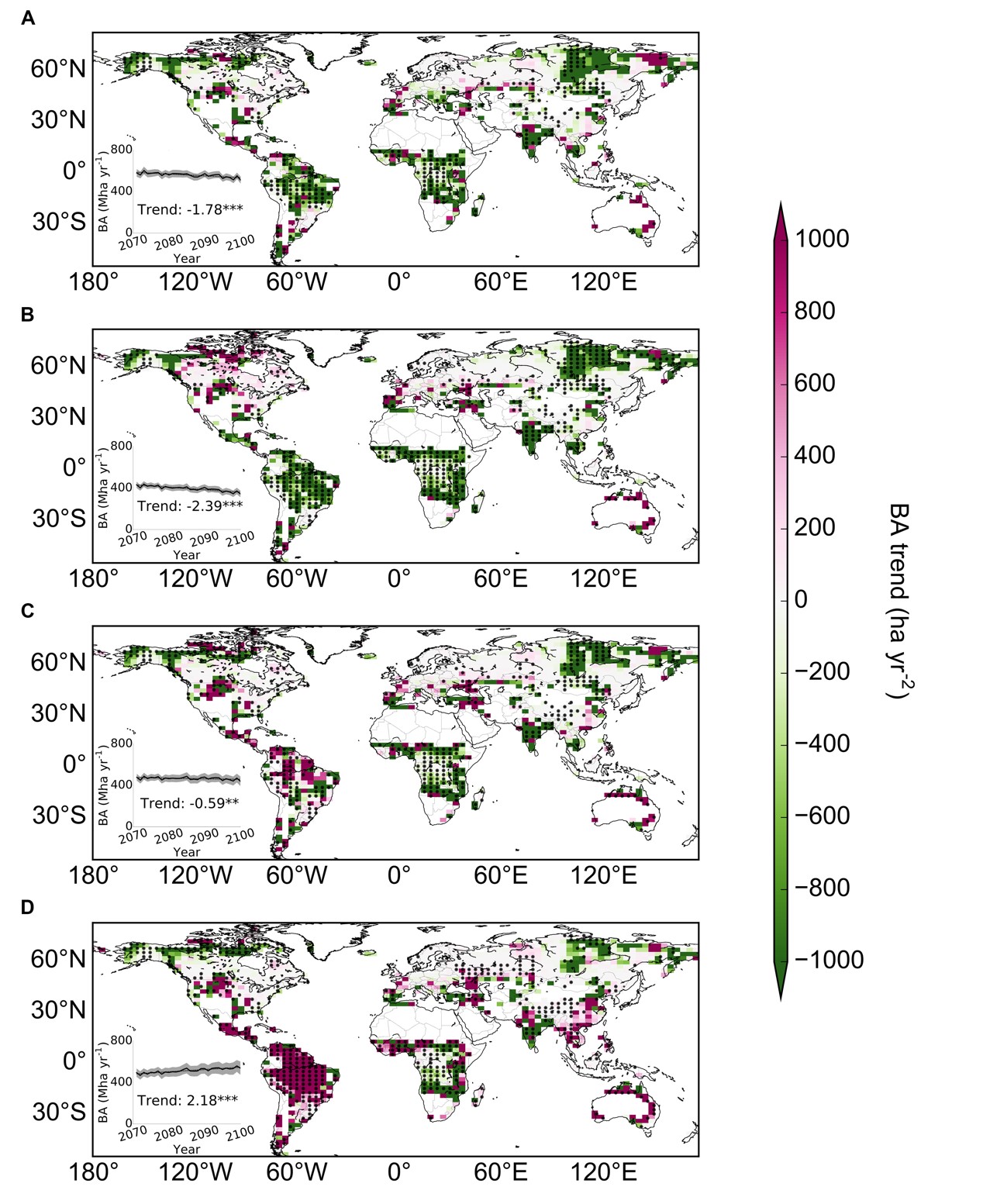

图1:未来四种(A-D: RCP2.6, 4.5, 6.0 and 8.5) CO2排放情景下2071-2100年间全球野火过火面积的变化趋势

研究发现,受气候和人类活动影响,历史全球火灾面积有所下降,尤其是在南美洲中部和非洲热带稀树草原。但受气候变化加剧、人口快速增长和城市化因素的影响,相对于现在,未来全球总野火面积将会增加。这主要是由高纬度地区变暖、热带和亚热带地区干旱加剧和人类活动所决定的。然而,在快速的城市化进程中,如果通过在人类定居点附近加强人为灭火的力度,可一定程度限制火灾面积“潜在”的剧烈增长,使全球过火面积的变化趋势处于一个相对“稳定”的状态。该研究强调了将人类人口统计学变化特征纳入野火模型的重要性,并为区域野火管理策略的制定,评估野火对全球变化的生态响应等方面提供了更多参考信息。

清华大学地学系2019届博士毕业生(同时也为清华大学-埃克塞特大学联合授予博士学位项目毕业生)武超为论文第一和通讯作者,地学系原副教授谢尔盖为论文共同通讯作者,英国埃克塞特大学生命与环境科学学院Stephen Sitch教授、Lina M. Mercado副教授、英国生态与水文中心Chris Huntingford教授和美国耶鲁大学生态与进化生物学系Carla Staver副教授等为论文合作作者。该研究得到了国家自然科学基金、清华大学对俄自主科研国际合作专项和科技部重点研发等项目的支持。

全文链接:https://www.cell.com/one-earth/fulltext/S2590-3322(21)00129-9

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590332221001299

供稿:武超

编辑:王佳音

审核:武海平