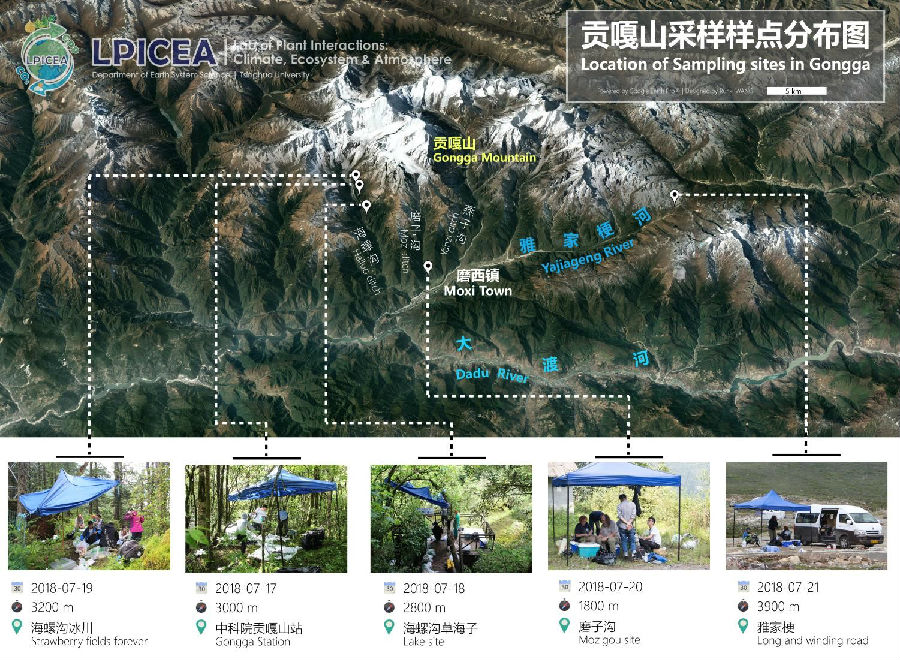

2018年7月16日至23日,地球系统科学系助理教授王焓,英国皇家学会院士、帝国理工学院教授Colin Prentice,古气候模型比较国际合作项目主席、英国雷丁大学教授Sandy Harrison一行等10余人赴四川贡嘎山区进行野外考察。在贡嘎山区磨子沟、海螺沟和雅家梗3个地点,共设置5个海拔梯度,对落叶阔叶林(海拔1800米)、针阔混交林(海拔2800米和3000米)、暗针叶林(海拔3200米)和高山灌丛(海拔3900米)等4种贡嘎山区典型植被类型进行野外考察,收集了植物光合、水力和形态学等方面的64项植物性状数据。本次考察是自然科学基金委资助的“光合能力环境响应及其大尺度模拟”项目,及国家外国专家局文教类高端外国专家项目资助的“气候-碳反馈的机制与模拟”课题研究的一部分。所采集的野外样本,将用于更新“中国植物性状数据库”,以加强现有数据库对高海拔地区的覆盖,同时该考察,还将有助于揭示环境变化对植物适应策略及群落功能的影响。

贡嘎山野外考察采样点分布图

考察队员前往采样点

队员在野外进行植物的形态学性状及光合性状测定

队员在野外进行叶片收集和植物水力性状测定

雅家梗高山灌丛野外采样点工作现场

地学系师生在四川的野外考察得到了中国科学院成都山地灾害与环境研究所、四川农业大学林业生态所、贡嘎山国家野外站及海螺沟管理局等部门的支持,并由当地专家讨论确定了最有代表性的观测点行进路线。总考察路线15公里,海拔跨度2100米,共收集了136个植物样本,丰富了多年来不断完善的青藏高原地区的地表覆盖和野外观测样本库。

中国科学院成都山地灾害与环境研究所学术讲座后合影

7月24日,Colin Prentice教授和Sandy Horrison教授在中国科学院成都山地灾害与环境研究所成功开展了关于植被模拟和古气候重建的学术讲座。主要介绍了利用生态学最优性原理、理论预测植物功能性状环境适应性特征的成功案例,以及这些理论突破对树木生长模拟、古气候重建和植被生产力模拟的潜在价值。这次野外考察和讲座进一步提高了清华大学地球系统科学系在植物功能地理学和植被生态学方面研究的影响,也提升了清华大学生态专业师生进行野外观测实验设计和数据分析的能力。