城市建筑运行阶段的碳减排是全球实现碳中和目标的关键环节,推动建筑运行阶段的深度脱碳对于实现碳中和目标至关重要。如何在城市尺度上实现建筑级精准碳排放核算,并耦合需求侧与供给侧因素,制定可实施的脱碳路径是当前研究的核心科学问题。然而,现有模型在空间粒度、技术整合与系统协同方面存在不足,难以捕捉建筑间的异质性,无法支撑从宏观目标到微观执行“最后一公里”的衔接。

针对上述问题,清华大学地球系统科学系关大博教授研究团队开发了CEADs-Building模型,融合了建筑类型、功能与几何形态等多维属性,并耦合了电厂设施级别的能源供应数据,实现了对建筑运行阶段直接(范围一)和间接(范围二)碳排放的精准核算。研究进一步提出了涵盖需求侧与供给侧的多项减排技术,并通过基准、调控和蓝图三种情景,系统分析了南京市的建筑脱碳路径。

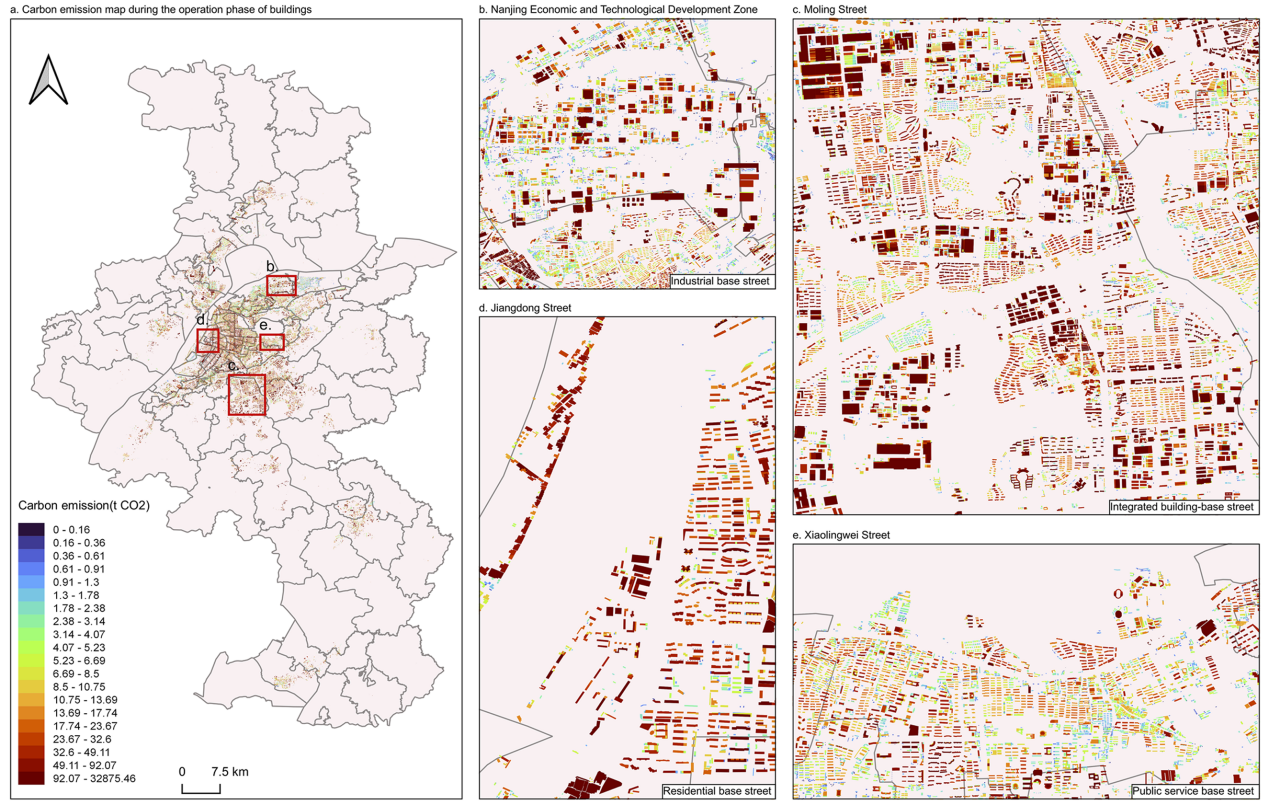

研究结果显示,南京市建筑运行碳排放存在显著的空间和功能异质性。空间上,中心城区排放分布均匀,而郊区则呈现多点开花的模式。研究显示,南京街道的碳排放特征与主导建筑功能密切相关,可以分成“工业基地型”、“综合型”、“居住型”和“公共服务型”四种典型类型。

图1南京市建筑运行碳排放现状 (2019)。

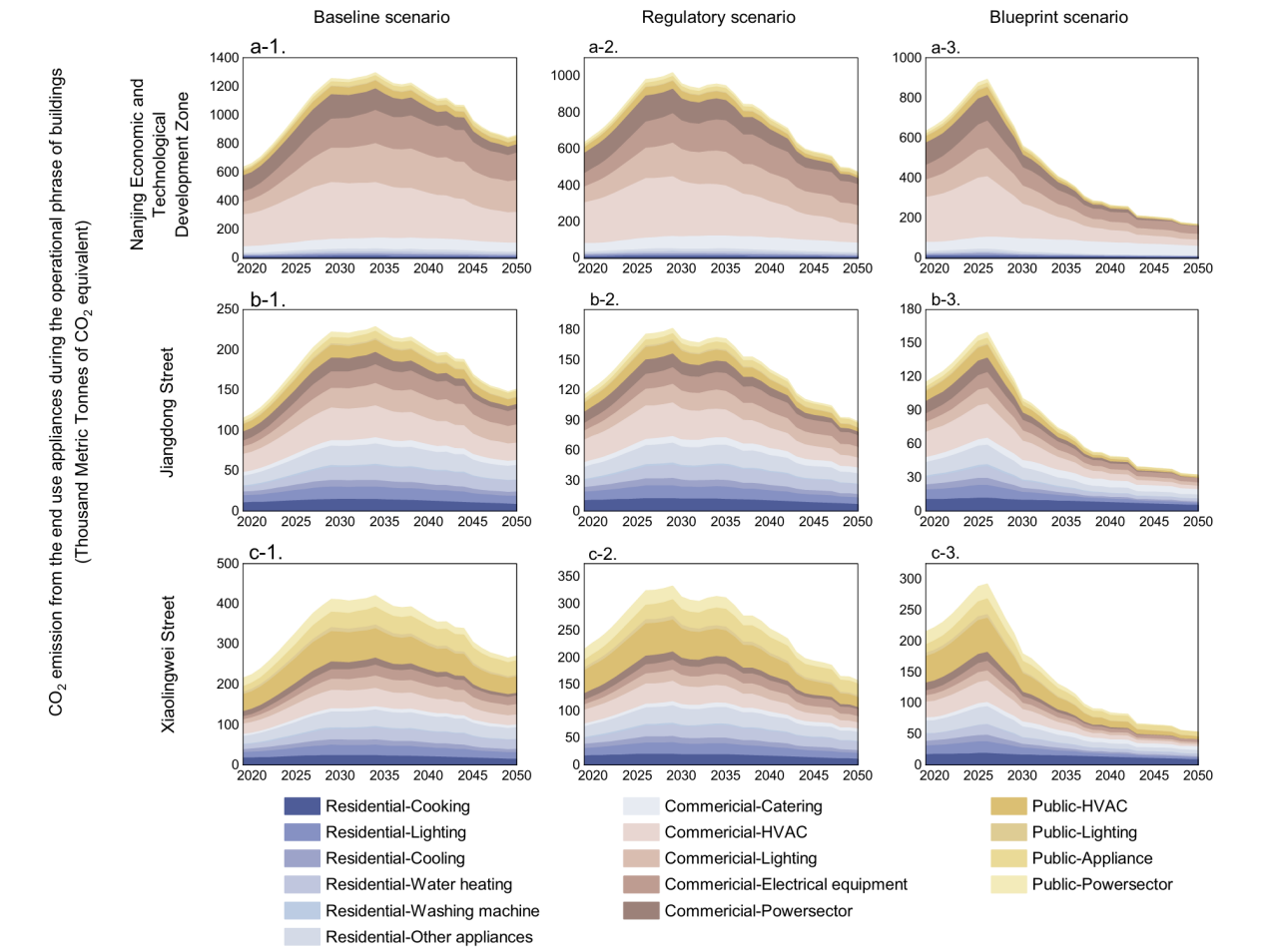

研究揭示了不同减排策略的成效差异。在需求侧,针对商业建筑的暖通空调(HVAC)、照明及电器设备进行能效提升最为有效,凸显需求侧技术改造的关键作用;在供给侧,减排效益主要来源于在2045年前加速淘汰燃煤电厂以及提高可再生能源(太阳能/风能/核能)并网比例,到2050年建筑相关电力碳排放将显著下降,形成以低碳电源为主导的供应体系。情景分析表明,在调控情景下,全市建筑运行碳排放在2029年达峰;而在更为激进的蓝图情景下,碳排放可提前至2026年达峰,并在2050年降至极低水平。研究表明,仅依赖单一维度措施难以达成深度脱碳目标,必须系统整合终端节能技术推广与电力结构清洁化转型,从而形成政策合力,推动碳中和目标的实现。

图2 不同减排情景下典型街道的碳排放路径 (2020-2050)。

该研究构建了一套基于建筑尺度的碳排放核算与减排路径分析模型,首次在单个建筑级别上系统模拟并规划了南京市101条街道、53.4万栋建筑从2020年至2050年的建筑运行阶段碳中和路径,为城市尺度的精准减碳治理提供了可操作的科学工具和决策依据。成果以“面向城市碳中和的建筑尺度建模框架:以南京市为例”(A building-scale modeling framework for urban net-zero transitions in Nanjing)为题,于2025年10月8日在《自然·通讯》(Nature Communications)期刊上在线发表。

清华大学地球系统科学系2022级博士生陈玉馨为论文第一作者,关大博教授为论文通讯作者。合作单位包括伦敦大学学院、水电水利规划设计总院、剑桥大学贾奇商学院和南京大学。研究得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、清华大学自主科研计划等项目的资助。

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s41467-025-64016-7

供稿:陈玉馨 关大博

编辑:王佳音

审核:耿睿