土壤湿度–降水耦合是陆气相互作用的关键,但不同气候模式对于土壤湿度与降水耦合强度的模拟存在巨大分歧,其耦合的物理路径─即土壤湿度通过地表感热通量(SH)还是蒸散发(ET)影响降水─尚不明确。为了回答上述问题,清华大学地球系统科学系(以下简称地学系)阳坤教授课题组揭示了全球表层土壤湿度–降水(SSM–P)强因果热点区域及其耦合路径,并应用于评估主流气候模式在陆气耦合方面的模拟性能。

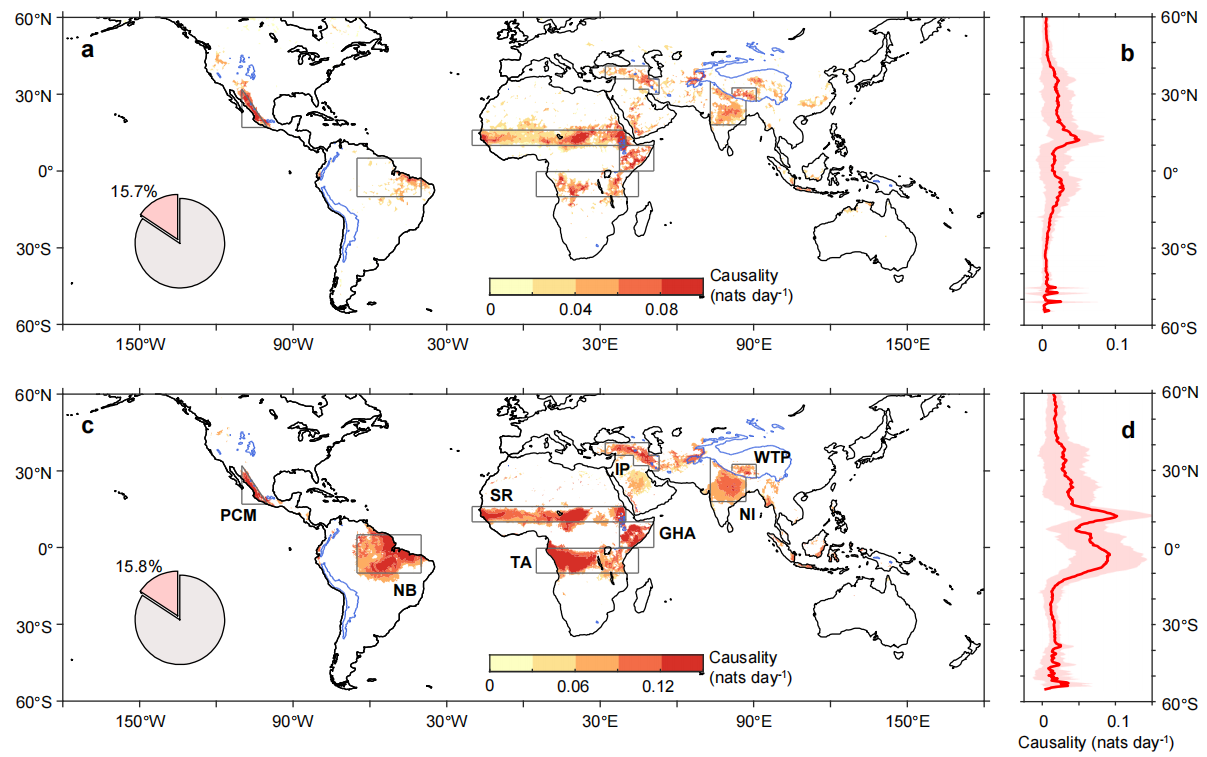

研究团队分别利用卫星遥感数据和再分析数据进行了因果分析,结果均表明,全球约有16%的陆地面积存在着土壤湿度对降水的强烈局地影响。强耦合往往发生在土壤湿度变异性较大的区域,包括8个耦合热点地区,分别是青藏高原西部(WTP)、印度北部(NI)、伊朗高原(IP)、萨赫勒地区(SR)、大非洲之角(GHA)、热带非洲(TA)、墨西哥的太平洋沿岸(PCM)和巴西北部(NB)(图1)。通过滞后因果分析发现,表层土壤湿度对降水的影响可持续到天气甚至次季节尺度,但是区域差异明显,其中印度北部和青藏高原西部的影响时间最短,巴西北部和伊朗高原的影响时间最长。

图1 卫星观测和再分析数据反映的强SSM–P因果关系

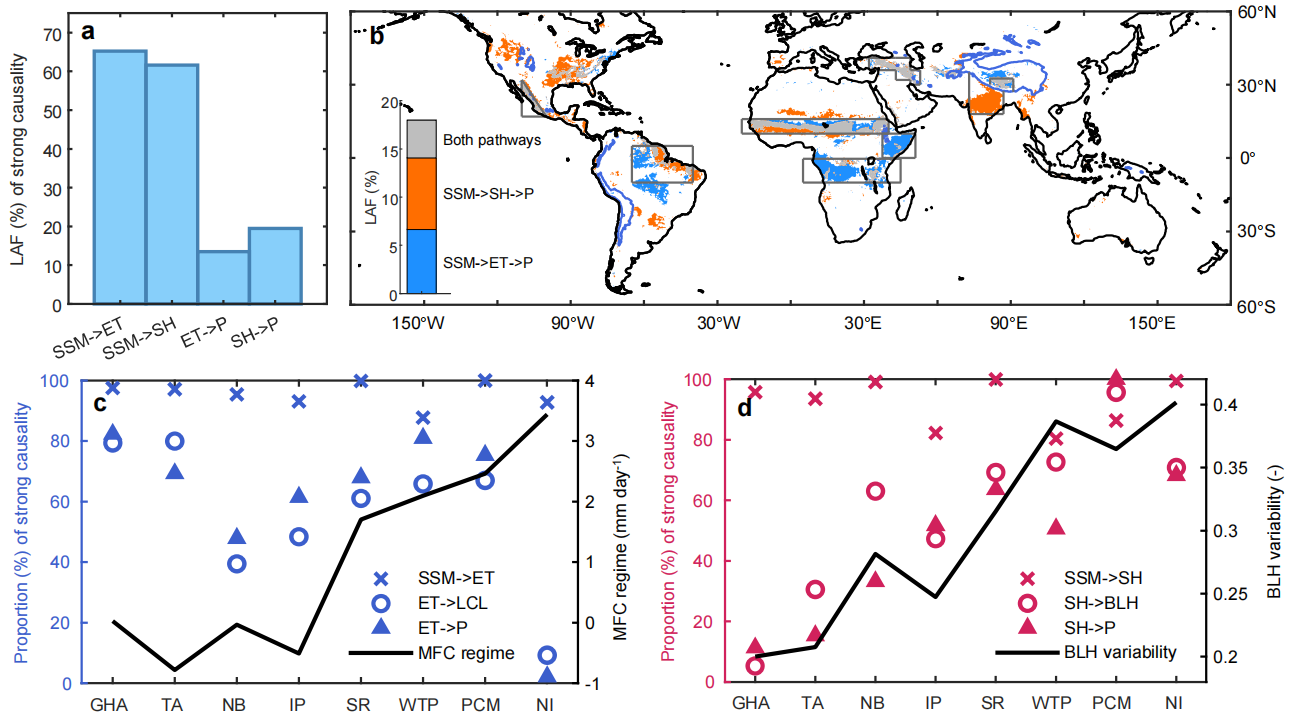

研究进一步分析了SSM–P耦合相关的子过程。结果显示,该耦合受大气部分(ET→P和SH→P)的制约比受陆表部分(SSM→ET和SSM→SH)的制约更大(图2a)。值得注意的是,SSM–P耦合在这8个热点地区呈现出了明显不同的作用过程:在外来水汽充沛的印度北部,该耦合主要通过SSM→SH→P路径实现,而SSM→ET→P的作用较弱;在相对干旱、边界层高度比较稳定的大非洲之角和热带非洲,SSM→ET→P路径占主导地位,而SSM→SH→P很少发生;在其余五个热点地区,两条路径的贡献都相当显著(图2b)。因此,这些路径差异与外部水汽输送强弱以及边界层高度稳定性有着密切的联系(图2c–d)。

图2 表层土壤湿度影响降水的子过程的强因果关系

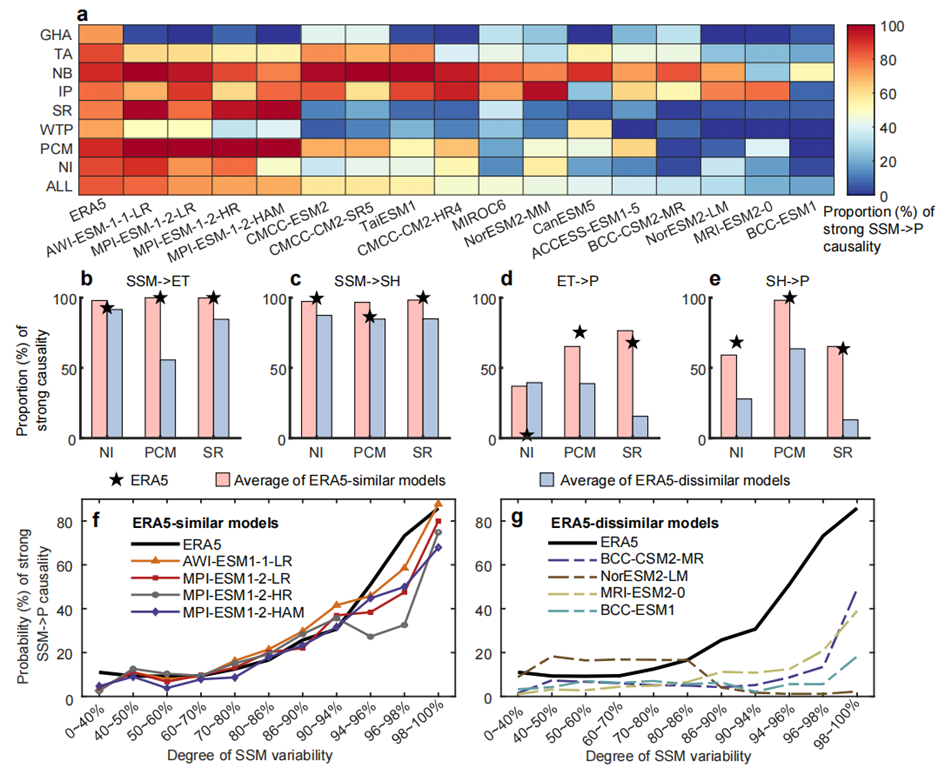

根据以上揭示的过程级耦合特征,研究评估了CMIP6气候模式的性能。结果表明,大多数模式无法再现SSM–P耦合的热点地区,并且导致模式表现差的子过程存在区域差异(图3a–e)。其中,表现较好的4个模式能捕捉到4~5个热点,也能再现ERA5中强土壤湿度变异性–强因果性的对应关系,而其他模式则不能(图3f–g)。因此,气候模式描述土壤湿度变异性与SSM–P因果性关系的能力,可以作为评价模式能否合理捕捉陆气耦合的指标。

图3 对CMIP6气候模式模拟的SSM–P因果性的评估和诊断,其中ERA5结果作为参考

研究为陆气耦合提供了过程级的见解,并为评估和诊断气候模式在表现该耦合方面的真实性提供了新指标,有助于模式的开发和气候预测/预估。相关研究成果以“全球土壤湿度–降水耦合的因果路径”(Causal pathways underlying global soil moisture–precipitation coupling)为题,于2025年10月8日在《自然通讯》(Nature Communications)期刊上在线发表。清华大学地学系博士后孙静为论文第一作者,阳坤教授为通讯作者。合作作者包括新加坡国立大学何小刚助理教授,美国康涅狄格大学王桂玲教授,复旦大学王勇教授,北京大学俞妍助理教授,以及清华大学地学系卢麾教授。研究得到了国家自然科学基金、博士后科学基金、中国科学院国际合作项目以及清华大学“水木学者”计划等的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-63999-7

供稿:孙静 阳坤

编辑:王佳音

审核:耿睿