城市贫民窟是当前全球城市化进程中不可忽视的一类居住现象,其服务短缺与不平等问题日益凸显,已成为全球城市可持续发展面临的重大挑战之一。数据显示,全球超过10亿人生活在城市贫民窟中。受限于数据覆盖不足、空间尺度粗糙及识别标准不统一等因素,现有的贫民窟监测体系难以全面反映其空间分布特征和社会经济状况,严重制约了精准减贫、基础设施投资和公平服务供给等工作的有效推进。

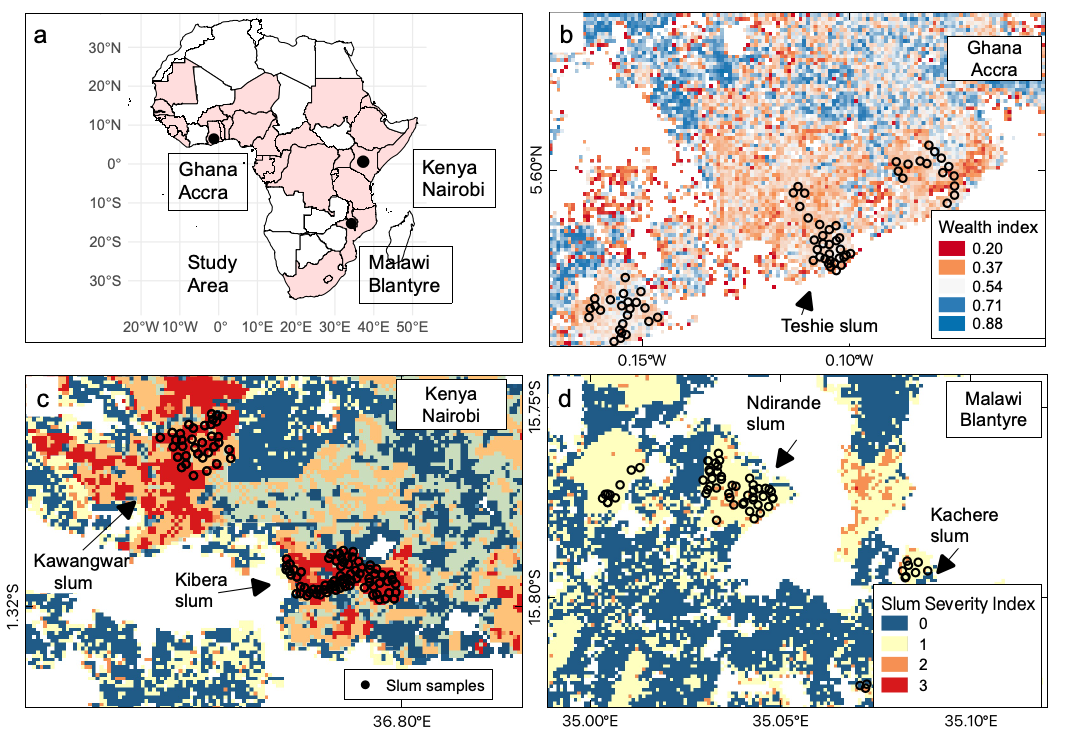

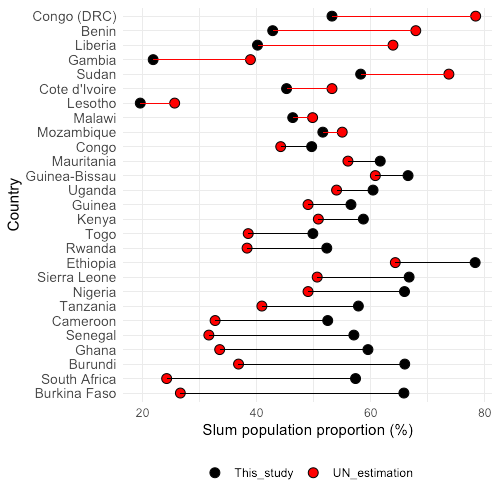

针对上述挑战,清华大学地球系统科学系(以下简称“地学系”)俞乐课题组构建了一套融合社会经济调查、遥感观测与城市建成环境特征的机器学习模型。该模型综合考虑住房条件、安全饮水、卫生设施和居住密度等多维指标,首次在100米空间分辨率尺度上,对撒哈拉以南非洲32个国家的城市贫民窟进行了系统性识别与制图。研究结果显示,本研究成功识别了覆盖区域内的主要贫民窟分布(见图1),平均识别精度达到74%。据此估算,2020年约有54.6%的城市人口生活在贫民窟中,显著高于联合国人居署基于同期数据的估测值(47.7%)(见图2)。本研究进一步发现,虽然近二十年来部分国家的贫民窟人口占比呈下降趋势,但城市内部的财富不平等问题却在持续加剧。特别是在贫民窟规模庞大的国家,这一趋势更加明显。

图1 撒哈拉以南非洲部分城市中财富指数与贫民窟指数(SSI)的空间分布。

图2 本研究估算的城市贫民窟人口占比与联合国人居署估算结果的对比

上述成果以“撒哈拉以南非洲城市贫民窟及其不平等现象制图” (Mapping urban slums and their inequality in sub-Saharan Africa)为题,发表于《自然-城市》(Nature Cities)期刊上。同期的“研究简报(Research Briefing)”发表题为“撒哈拉以南非洲城市贫民窟的街区级地图绘制及财富不平等研究”(Street-level mapping of urban slums and wealth inequality in sub-Saharan Africa)的评述,对该成果进行了报道和积极评价。地学系博士后李成秀为第一作者,俞乐副教授为通讯作者。合作单位包括联合国人居署,南安普顿大学,马拉维大学,马拉维科技大学,肯尼亚地理空间科学与心理健康研究公司(GeoPsy Research),香港大学,中国科学院地理科学与资源研究所,北京工商大学,北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院。本项工作得到了国家重点研发计划、博士后科研基金、清华大学自主科研计划项目的支持。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s44284-025-00276-0

研究简报链接:https://www.nature.com/articles/s44284-025-00291-1

贫民窟空间分布图,以及本研究所使用的数据和代码可通过 Zenodo(https://zenodo.org/records/14998570)获取。

供稿:李成秀

编辑:王佳音

审核:耿睿