全球铝冶炼行业是工业温室气体排放的重要来源。作为清洁能源制造和现代基础设施中不可或缺的工业材料,铝需求持续增长,使得原铝生产减排成为实现全球碳中和的关键一环。然而,各地原铝冶炼过程用电需求巨大、生产工艺复杂,且能源结构差异显著,给行业减排路径设计带来严峻挑战。

针对这一问题,清华大学地球系统科学系关大博教授课题组基于全球原铝生产冶炼厂的最新调查数据,开发了自下而上的全球铝业温室气体排放清单(CEADs-AGE),从设备层面识别了全球电解铝冶炼设备的技术配置及其用电来源,并据此为各冶炼厂量身定制减排策略。相关研究成果发表于《自然-气候变化》(Nature Climate Change)。

技术进步取得重要进展,但电力结构挑战并存

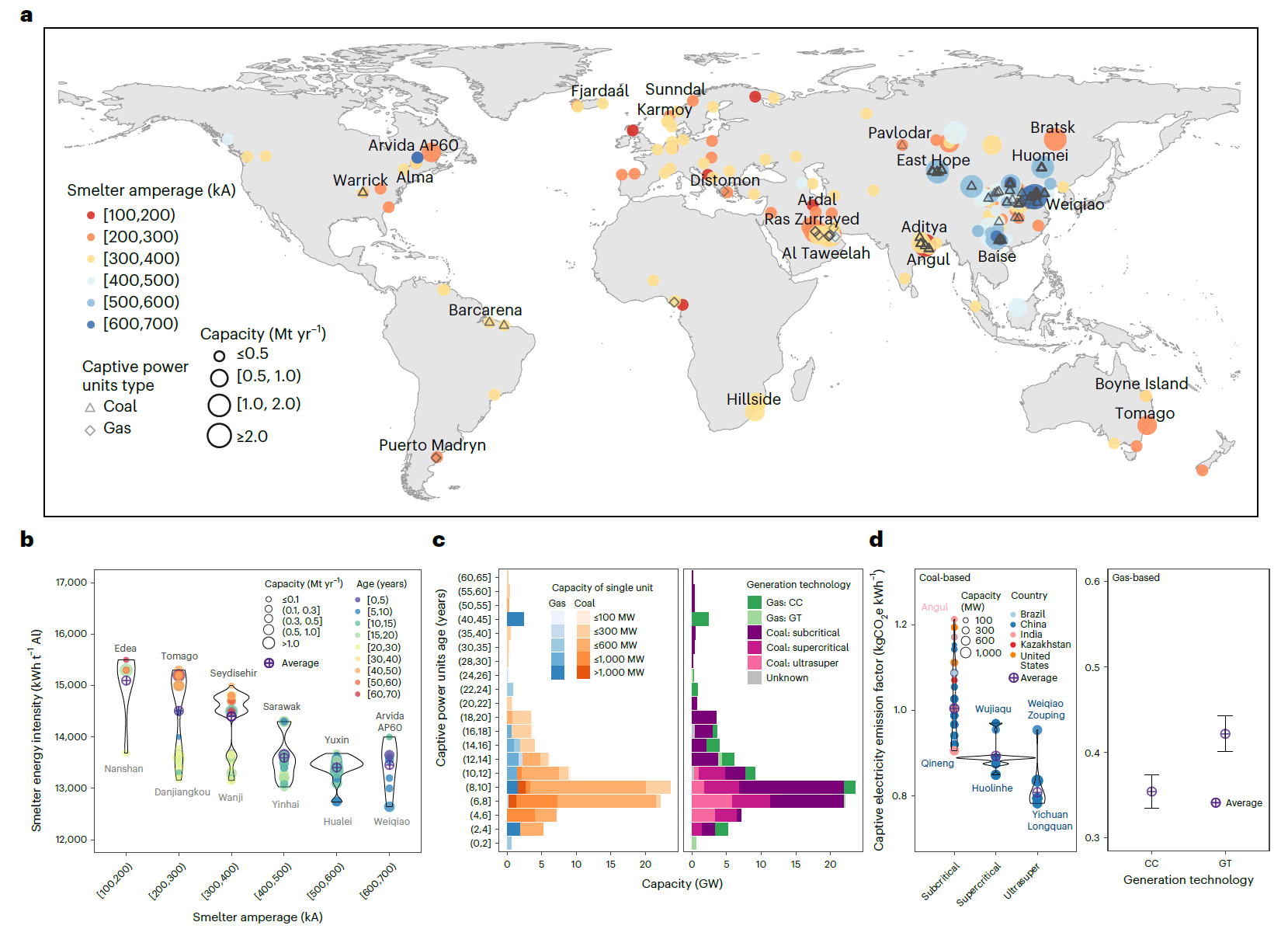

研究显示,全球新建铝冶炼厂正逐步采用更高安培数的电解槽技术,然而,基于化石燃料的自备电比重逐年提高,部分抵消了技术进步带来的减排成效。数据显示,全球以自备电厂供电进行生产的铝产量占比从2012年的37%升至2021年的49%。2021年全球铝冶炼行业自备火电装机容量达到91 GW,其中70 GW是在2010年后建设,机组较新,未来仍可能长期运营。

图1 2021年全球铝冶炼厂及其化石燃料自备发电机组的技术特征与温室气体排放

差异化减排路径:技术创新与电力结构规划并重

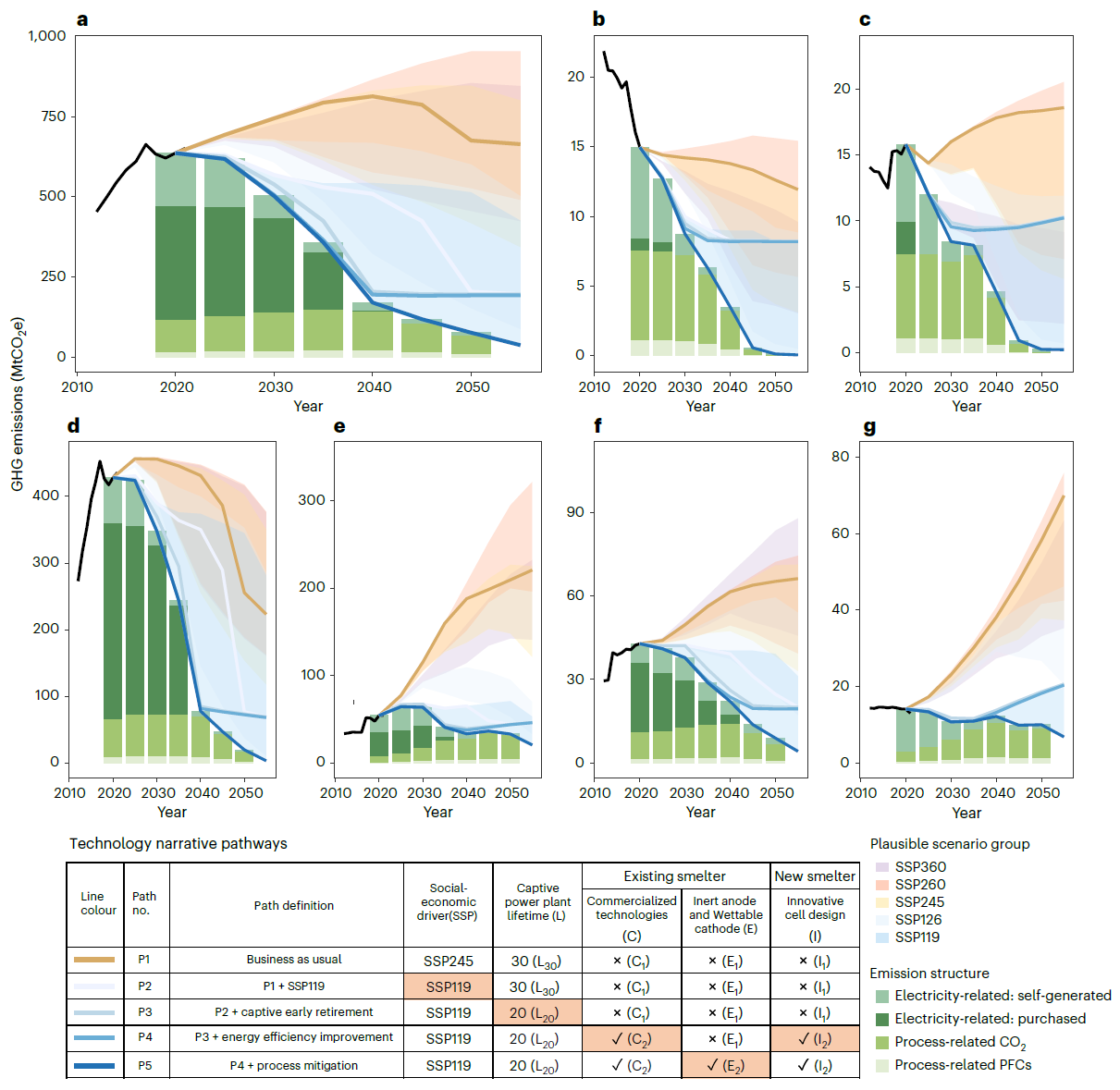

由于各地铝冶炼厂的电解槽设计与能源结构差别较大,为每个设施量身定制减排策略至关重要。研究结合5种社会经济情景与4类关键技术应用情景,构建了120种未来情景组合,揭示了全球及不同地区的电解铝行业减排潜力与挑战。结果显示,在保持当前技术水平且不采用额外减排技术的基线情景下,到2050年全球铝行业总排放量将达到6.75亿吨二氧化碳当量,而2020至2050年的累积排放量则高达224亿吨。

图2 全球及各地区原铝生产行业温室气体排放发展路径。各子图分别表示:(a)全球、(b)欧洲、(c)北美、(d)中国、(e)印度、(f)中东、(g)非洲的原铝冶炼部门温室气体总排放量。

电力脱碳:潜力大但仍有局限

随着区域电网逐步低碳化,2020-2050年全球铝行业的累积排放量可降至152亿吨。研究结果显示,若将自备电厂寿命从30年缩短至20年,可使2020-2050年期间的全球铝行业累积排放量额外减少34亿吨。要实现这一目标,需要在2030年前停运当前91 GW自备发电机组中26%的产能,2030至2035年间退役53%的产能。

创新技术助力行业碳中和目标实现

电力脱碳虽是必要路径,但难以单独实现无碳铝生产,需要铝行业自身进一步技术创新。惰性阳极和可湿润阴极的技术组合在降低电解铝生产过程相关排放方面尤为关键。通过基于惰性阳极技术的电解槽改造升级,一座现有的电解铝厂的排放强度可减少1.3-1.8吨CO2e/吨铝。在不同产量情景下,这些新技术可为全球带来0.5-4.2亿吨的累积减排量;这要求至少18%的全球原铝冶炼产能在2040年前完成这类改造,至2050年改造率需提升至67%。

研究提出了全球电解铝行业设施尺度差异化减排技术组合,为不同行业与地区的碳中和路径提供了科学依据。同时,研究呼吁在全球范围内推动供应链各环节的协同减排,为1.5°C温控目标和全球铝行业的可持续发展奠定重要基础。

清华大学地学系2021级博士研究生谭畅为论文第一作者。研究得到《碳中和与能源智联》国际科学大计划、国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目资助。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41558-024-02193-x

供稿:谭畅

编辑:王佳音

审核:张强