12月12日,地学系博士生魏洁作为第一作者,导师司亚丽副教授作为通讯作者,在期刊《Ecological Indicators》上发表题为“A new satellite-based indicator to identify spatiotemporal foraging areas for herbivorous waterfowl”的研究论文。文章合作者还包括中山大学辛秦川副教授、地学系计璐艳博士后和宫鹏教授。文章提出了一个新的衡量食草水禽食物资源状况的遥感植被指标。

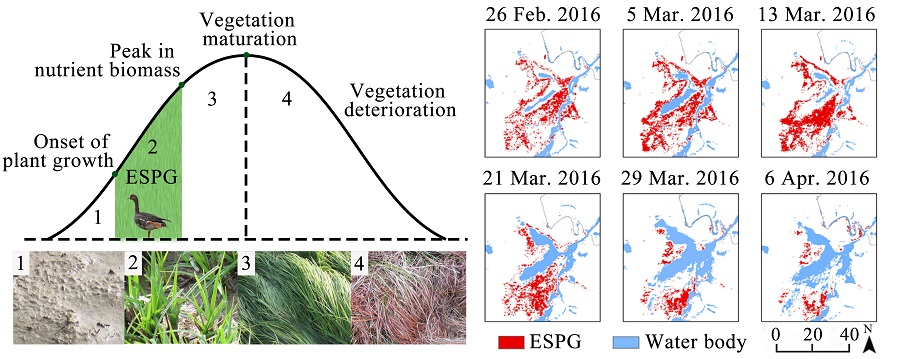

食物资源的分布是影响动物栖息地选择的一个关键因子。对于食草水禽来说,受到消化能力的限制,它们更偏向利用处于生长阶段早期的植被(从春季开始到植被营养生物量最高),以便获得最高的能量摄入率。但是,常用的基于遥感的植被指数仅关注于植被生物量的多少(增强型植被指数EVI)或一段时间内生物量的变化量(diffEVI),而不能完全量化处于早期生长阶段的植被。为了改进食草水禽适宜觅食区的识别,我们提出了一个新的基于遥感的植被指标-早期生长阶段植被(Early-stage plant growth, ESPG),并假设在生长季食草水禽更倾向于选择处于早期生长阶段的植被,而在非生长季更偏向利用相对较晚结束早期生长阶段的植被。我们利用长江中下游地区白额雁的卫星追踪数据比较了ESPG和传统的植被指数(EVI和diffEVI)对白额雁空间分布的模拟能力,以验证所提出的研究假设。

结果表明,在生长季,ESPG可以解释53%的白额雁空间分布的变化,优于EVI(27%)和diffEVI(34%)。在非生长季,白额雁主要分布于植被早期生长阶段结束相对较晚的区域,而且只有该因子表现出了良好的预测能力。新提出的植被指标ESPG可作为食物相关因子进入物种分布模型中以实现对食草水禽更准确的预测,同时能够更好地监测食草水禽觅食适宜区的变化,为有效的湿地管理和水鸟保护提供重要信息和科学依据。

图1:食草型水禽更倾向于利用处于早期生长阶段的植被(ESPG)。利用新的植被指标ESPG可以获得食草型水禽觅食适宜区的时空分布图,图中所示区域为长江中下游平原洞庭湖。

博士生魏洁是地学系三年级直博生,研究方向是气候变化下的鸟类迁徙生态和保护。《Ecological indicators》是环境科学和生态学领域国际知名期刊,根据Thomson Reuters 2017年文献引用报告,其影响因子为3.983。

文章链接:

Wei, J., Xin, Q., Ji, L., Gong, P. & Si, Y. (2019). A new satellite-based indicator to identify spatiotemporal foraging areas for herbivorous waterfowl. Ecological indicators 99: 83-90.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X1830949X?via%3Dihub